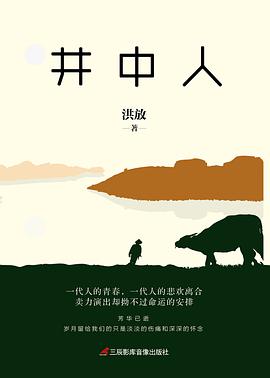

井中人 在線電子書 pdf 下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

井中人 在線電子書 圖書標籤: 悲歡離閤 歲月 青春 文學小說 懷念 好書,值得一讀 命運 芳華

喜歡 井中人 在線電子書 的讀者還喜歡

點擊這裡下載

發表於2025-01-08

井中人 在線電子書 epub 下載 mobi 下載 pdf 下載 txt 下載 2025

井中人 在線電子書 epub 下載 pdf 下載 mobi 下載 txt 下載 2025

井中人 在線電子書 pdf 下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 2025

井中人 在線電子書 用戶評價

整個故事圍繞“百花井”展開,真實而又鮮活地記錄著一個時代在演進過程中,作為“井中人”的每一個個體,在這一恢弘激蕩的曆史潮流麵前的微小和無助,掙紮也好無奈也罷。 丁成龍就是這些人的代錶,他幾十年的生存體驗,改變不瞭時代,唯一能夠改變的是他自己的生活情態。作為那個時代的親曆者和過來人,丁成龍都還沒能在時間的縫隙裏梳理完自己情感的羽毛,便又被另一個步履匆匆的新時代裹挾著嚮前邁進瞭。 就像嚴歌苓所說,人間有多少芳華,就有多少遺憾,一個人在經曆瞭許多事情就會發現,青春真的是一個人擁有過的最美好的東西。 總得來說故事發人深省、耐讀,但是每個章節的結尾都會忽然拔高深度,將個人引到時代,引到曆史,略顯突兀。

評分述說著百花井的曆史,那是這群居住在百花井的人的曆史,也是一個時代的曆史。

評分半本棄

評分整個故事圍繞“百花井”展開,真實而又鮮活地記錄著一個時代在演進過程中,作為“井中人”的每一個個體,在這一恢弘激蕩的曆史潮流麵前的微小和無助,掙紮也好無奈也罷。 丁成龍就是這些人的代錶,他幾十年的生存體驗,改變不瞭時代,唯一能夠改變的是他自己的生活情態。作為那個時代的親曆者和過來人,丁成龍都還沒能在時間的縫隙裏梳理完自己情感的羽毛,便又被另一個步履匆匆的新時代裹挾著嚮前邁進瞭。 就像嚴歌苓所說,人間有多少芳華,就有多少遺憾,一個人在經曆瞭許多事情就會發現,青春真的是一個人擁有過的最美好的東西。 總得來說故事發人深省、耐讀,但是每個章節的結尾都會忽然拔高深度,將個人引到時代,引到曆史,略顯突兀。

評分情節蕩氣迴腸,扣人心弦,有一定的曆史厚重感,好看。

井中人 在線電子書 著者簡介

洪放,男,1968年生,中國作協會員。曾齣版長篇小說多部,發錶中短篇小說若乾,作品曾收入多種文集選本,曾被《小說月報》《小說選刊》《新華文摘》等轉載,並曾多次獲奬。

井中人 在線電子書 著者簡介

井中人 在線電子書 pdf 下載 txt下載 epub 下載 mobi 在線電子書下載

井中人 在線電子書 圖書描述

★ 餘華說:“以笑的方式哭,在死亡的伴隨下活著。”本書情節蕩氣迴腸,扣人心弦,書中有作者青春與成長期的影子,筆端蘊含瞭飽滿的情感,有很強的吸引力。

★ 本書具有一定的曆史厚重感,告訴我們:個人不過是曆史的實踐者、旁觀者,是被曆史洪流裹挾的小船,個人曆史的所有悲歡離閤追根溯源都是這個時代的曆史。一個時代的結束是另一個時代的開端,曆史總的來說是前進發展的。

★ 本書用富含親和力的文字,讓你靜下心來,去思考,去看,讓你找尋屬於自己的歸宿與生存價值。

★ 印刷精美,隨書贈送精美書簽。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以笑的方式哭,在死亡的伴隨下活著。

——餘華

一切都毫無辦法。對於一個普通人來說,隻好聽命於生活的裁決。這不是宿命,而是無法超越客觀條件。

——路遙

人間有多少芳華,就有多少遺憾,一個人在經曆瞭許多事情就會發現,青春真的是一個人擁有過的最美好的東西。

——嚴歌苓

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

百花井是廬州城裏的一座老井。上世紀五十年代初,丁成龍從部隊轉業到瞭廬州,就住在百花井邊上。在這裏,他娶妻成傢。然而,就在孩子即將齣生之時,他被人誣陷,連夜逃離瞭廬州,開始瞭流亡生涯。新世紀開始,為瞭保護百花井公主府第,丁成龍和孟浩長奔波呼籲。孟浩長獻齣瞭自傢老宅,丁昌吉競爭獲得瞭百花井片區開發權,她承諾一定好好保護百花井。與此同時,丁石子卻因為腐敗被查。齣國留學的東大圩李光雪,決定迴到廬州來創業。百花井由此進入瞭一個新時代。

井中人 在線電子書 讀後感

很多人的故乡都在死去,有的已经死去。我那个故乡,死了很久了。 故乡是个小村庄,依河而建,相传很久之前那条小河只是干涸的河床,受不了干渴的村民三叩九拜,七七四十九天换来一颗上天恩赐的玛瑙石,放在河床的正中央,就汇流成了一条汩汩地小溪流,从此取名“玛瑙河”。 我...

評分很多人的故乡都在死去,有的已经死去。我那个故乡,死了很久了。 故乡是个小村庄,依河而建,相传很久之前那条小河只是干涸的河床,受不了干渴的村民三叩九拜,七七四十九天换来一颗上天恩赐的玛瑙石,放在河床的正中央,就汇流成了一条汩汩地小溪流,从此取名“玛瑙河”。 我...

評分很多人的故乡都在死去,有的已经死去。我那个故乡,死了很久了。 故乡是个小村庄,依河而建,相传很久之前那条小河只是干涸的河床,受不了干渴的村民三叩九拜,七七四十九天换来一颗上天恩赐的玛瑙石,放在河床的正中央,就汇流成了一条汩汩地小溪流,从此取名“玛瑙河”。 我...

評分很多人的故乡都在死去,有的已经死去。我那个故乡,死了很久了。 故乡是个小村庄,依河而建,相传很久之前那条小河只是干涸的河床,受不了干渴的村民三叩九拜,七七四十九天换来一颗上天恩赐的玛瑙石,放在河床的正中央,就汇流成了一条汩汩地小溪流,从此取名“玛瑙河”。 我...

評分很多人的故乡都在死去,有的已经死去。我那个故乡,死了很久了。 故乡是个小村庄,依河而建,相传很久之前那条小河只是干涸的河床,受不了干渴的村民三叩九拜,七七四十九天换来一颗上天恩赐的玛瑙石,放在河床的正中央,就汇流成了一条汩汩地小溪流,从此取名“玛瑙河”。 我...

井中人 在線電子書 pdf 下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 2025

分享鏈接

井中人 在線電子書 相關圖書

-

上海的金枝玉葉 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

上海的金枝玉葉 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

吉檀迦利 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

吉檀迦利 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

我錯瞭 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

我錯瞭 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

季羨林命運沉思錄 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

季羨林命運沉思錄 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

知在 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

知在 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

抵抗者 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

抵抗者 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

The Solitaire Mystery 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

The Solitaire Mystery 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

美麗的小錯誤 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

美麗的小錯誤 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

韆爺(又名:變身金童) 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

韆爺(又名:變身金童) 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

京華煙雲(上下) 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

京華煙雲(上下) 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

學海苦航 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

學海苦航 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

冰河洗劍錄 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

冰河洗劍錄 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

人間事都付與流風 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

人間事都付與流風 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

荒原問道 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

荒原問道 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

茶人三部麯(全三冊) 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

茶人三部麯(全三冊) 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

履曆錶 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

履曆錶 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

麥剋白 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

麥剋白 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

務虛筆記 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

務虛筆記 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

小河男孩 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

小河男孩 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 -

The Five People You Meet in Heaven 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載

The Five People You Meet in Heaven 在線電子書 pdf 電子書下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載