具体描述

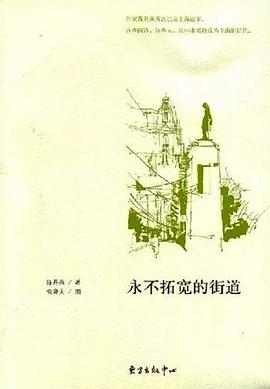

上海有64条“一类风貌保护道路”将保持原有道路的宽度和相关尺度,并严格控制沿线开发地块的建筑高度、体量、风格、间距等,这64条街道因而被称作“永不拓宽的街道”。这些被条例保护的街道有幸保留了原始的风貌,保留了人们认识、回味上海历史风貌的可能,而陈丹燕则用文字、用故事保留了这些街道更耐人寻味的一面。在书中,陈丹燕娓娓道来“街区风貌是一个整体,所以在保护建筑的同时,还必须保护住与那些建筑相连的街道,不得拓宽,甚至也不得随意修改人行道和行道树。这样,这个城市的记忆和历史就成为城市生活中可触摸的、可感受的一部分,而不再会消失得无影无踪了”。

陈丹燕可以说是“上海记忆的追寻者”,在深处,陈丹燕视野宽广,心思深厚,她的文字透着精巧细致的韵味。本书是她再次记录上海故事。这些街道,这些人,这些事都将成为上海的记忆。陈丹燕认为,上海从来就是一个敢在街道上无所顾忌地呈现各种建筑的城市,不管怎样的建筑,都能以它看来合理的角度和可以同情的理由并肩站在同一个街区里。

中山东一路、南京西路、华亭路、武康路……在这本书中,陈丹燕以其独特的个人化视角,精选了上海64条永不拓宽的街道中的18条,着力于描写在这些街道上的带有标志性的人和事。这些人是上海人中的少数,却标志着上海进入现代化社会的进程;这些街道都是上海历史街区的保护地标;这些故事具有真凭实据,力求表现历史最真实的印记。在这些街道中,标志性的红房子西餐馆、和平饭店等都化成了她承载故事的容器。故事中的人与家庭,穿越了上海的多个时代,与大量的史料编织在一起,而它们的共同个性则是租界遗留下来的意识形态,这也正是陈丹燕眼中上海区别于其他城市的最大特质。

“一个城市有特殊的历史,这个历史里面可能有愉快的,有美好的,也有辛酸的,痛苦的,你都不能否认。应该说,从这个意义上来讲,我们对历史的保护也是应该从这个角度去理解它。上海是一个需要历史的城市,因为有了历史为借鉴,才有了今天发展的动力。”这是《永不拓宽的街道》一书中陈丹燕引用城市规划局副局长伍江的话,这也是她写这本书的初衷吧。

作者简介

陈丹燕,作家,写作的形式主要是长篇小说和非虚构文学作品。关注上海城市变迁,并致力于旅行文学的创作。二十年来的创作在如何将虚构和非虚构熔治一炉上多有探索,也对图文书的创作形式多有建树。

写作的上海城市变迁和人物命运的非虚构作品数度登上畅销书排行榜。

作品已在德国、法国、美国、日本、奥地利、瑞士、越南、印度以及俄国等国家出版发行。

目录信息

· · · · · · (收起)

读后感

身在上海,并不爱上海。觉得这个城市太过潮湿、小家气。。。 书拿在手上感觉很好,在图书馆权衡了很久,拿了过来。读了几篇并不特别喜欢,到底是先入为主,不爱这个城市,连带读起来,对它都有种抵触。 毕竟是陈丹燕,功力尚佳,但过于纠缠,有点做作。可能是这种书的要求吧。...

评分很多年前,听人说过,当年北平的建立曾经有人提过不去破坏老城区,而是在外围建立一个新的城市,可惜当年不破不立的中国,没有通过。 来到上海六年, 本想去了解一下录得历史,从哪里开始到哪里结束, 可却看到了另外一个故事, 那场浩劫, 一个上海大家小姐的坎坷。 很多时...

评分我有时候不能理解,有些人怎么可以如此的固执?不能去接受一些文化的差异。不去了解,就下定论。 比如对于上海人和其他城市的人。彼此较劲。可是是否检测过,你较劲的意义呢? 这是一本不错的书,送给上海的,和愿意放宽心来读上海的人。

评分身在上海,并不爱上海。觉得这个城市太过潮湿、小家气。。。 书拿在手上感觉很好,在图书馆权衡了很久,拿了过来。读了几篇并不特别喜欢,到底是先入为主,不爱这个城市,连带读起来,对它都有种抵触。 毕竟是陈丹燕,功力尚佳,但过于纠缠,有点做作。可能是这种书的要求吧。...

评分曾经有个计划,就是想用双腿走遍上海,其实是狭义上的上海,新开辟的浦东,已经不是我想寻找的上海的味道了。于是在搜索那些适合徒步走的道路的时候,发现了这本书,然后一直过了一年后,才看完。 看完了书里的内容没有记得多少,这和每周一上海地铁报纸会写一个道路上的...

用户评价

这部作品,在我阅读的过程中,给我带来了近乎迷失在一场错综复杂的迷雾中的感受。它像是一幅年代久远的油画,色彩斑驳,笔触厚重,每一个细节都似乎承载着沉甸甸的历史重量。作者的叙事节奏如同缓慢流淌的河流,时而平静如镜,映照出人物内心最幽微的涟漪;时而又暗流涌动,猝不及防地将读者卷入一场情感的漩涡。我尤其欣赏其中对环境氛围的营造,那种渗透在字里行间的、带着潮湿和霉味的旧日气息,让人仿佛能亲手触摸到那些被时间遗忘的物件。角色之间的互动,充满了克制与张力,许多重要的信息并非直白地诉说,而是隐藏在眼神的交汇、沉默的停顿之中,需要读者调动所有的感官去细细品咂。这使得阅读过程变成了一场持续的、高强度的解码工作,每一次恍然大悟,都伴随着对人性深处某种不易察觉的隐秘的洞察。它要求你慢下来,摒弃现代阅读习惯中的浮躁,去真正沉浸于文字构筑的那个特定时空里。整本书读完后,留在脑海中的不是一个清晰的故事情节,而是一种挥之不去的情绪底色,一种对存在本质的深深的沉思。

评分如果要用一个词来形容这本书的魅力,那一定是“宿命感”。它洋溢着一种浓厚到化不开的悲剧色彩,但这种悲剧不是突发的灾难,而是一种缓慢渗透、无法逃脱的结构性困境。作者似乎对人类的自由意志持有一种近乎嘲讽的态度,笔下的人物仿佛被无形的线牵引着,一步步走向早已写好的结局。这种感觉从开篇便紧紧攫住了我,仿佛我正在观看一场早已知晓最终幕落的戏剧,但更令人着迷的是,即便知晓终点,角色们仍在挣扎、在抗争,这种徒劳的反抗,反而凸显了命运的强大与冷酷。叙述风格非常具有雕塑感,每一段话都经过精心的打磨和雕琢,词语的选择极为考究,少有冗余或华丽的辞藻,一切都服务于烘托那种无法撼动的沉重氛围。我被带入了一种古老的、类似于希腊悲剧的秩序感之中,尽管故事背景可能设定在现代,但其内核是对永恒人性困境的探讨。这是一部读起来需要屏住呼吸的作品,生怕一不留神,就会错失那份深藏在字里行间的巨大叹息。

评分这本书的语言韵律有一种奇特的、近乎音乐性的流动感,但这种音乐并非是明快的乐章,更像是某种低沉、反复出现的、令人不安的咏叹调。作者对句式的掌控达到了近乎狂热的程度,长短句的交错使用,如同海浪拍岸,节奏感极强,让人在不知不觉中被吸入了那种循环往复的思维模式。它没有强烈的外部冲突来推动情节,冲突完全内化于语言的内部张力之中。我发现自己很享受在那些冗长的从句和复杂的修饰语中穿梭的感觉,那感觉就像是在一个极其复杂的建筑空间里寻找出口,每走一步都需要精准的判断。它探讨的议题非常宏大,涉及时间、语言的边界、以及意义的消解,但作者并没有用宏大的腔调来呈现,而是通过日常的、琐碎的、近乎枯燥的细节来展现这种宏大主题的侵蚀性。读完后,我感觉自己的“语感”被重新校准了,仿佛重新学习了如何去感受文字之间的细微振动。它不是那种读完就忘的快消品,而是一件需要被反复回味的、拥有多重质地的艺术品。

评分坦白讲,这本书的阅读体验是相当挑战性的,它更像是一次对叙事结构极限的探索。作者似乎故意打碎了传统叙事的时间轴,将过去、现在与一种近乎预言的未来碎片般地拼接在一起,形成了一种后现代主义的拼贴画效果。起初,我感到相当的困惑,就像试图用一把钥匙打开一扇有无数锁孔的门,每翻过一页,新的疑问便取代了旧的答案。但正是这种不确定性,激发了我深入挖掘的欲望。书中那些看似不连贯的场景和突然插入的、晦涩难懂的哲学思辨,最终在某种潜意识的层面达成了某种奇异的和谐。它的语言风格极其冷峻、精准,充满了令人不安的清晰度,像手术刀一样剖开表象,直指核心的荒谬性。我发现自己不得不频繁地停下来,反复咀嚼那些冗长的句子,思考它们在整体结构中究竟扮演了何种隐秘的角色。这不是一本可以轻松消遣的书,它更像是一份需要被“解构”的文本,需要读者拿出学术研究般的严谨态度,去绘制出它内在的逻辑地图,而这份地图,最终指向的可能只是虚无。

评分这部作品最令人惊叹之处,在于它对“记忆”这一主题的颠覆性处理。它彻底打破了我对记忆是线性、可靠的载体的固有认知。在这里,记忆是流动的、背叛性的、甚至是具有攻击性的。书中人物往往被困在自己构建的记忆迷宫中,而作者的高明之处在于,他让你分不清哪些是真实的过往,哪些是自我麻痹的幻象,哪些又是时代洪流冲刷下的集体失忆。文字的质感是冰凉而坚硬的,仿佛触摸着一块被时间打磨光滑的鹅卵石。我特别留意了作者如何运用大量的意象——关于水、关于光线在不同介质下的折射——来暗示真相的易变性。每一次以为捕捉到了真相的轮廓,下一秒,它就如同水中的倒影般碎裂开来。这种对主观感受的极致放大,使得阅读过程充满了心理上的紧张感。它迫使读者去审视自己的记忆结构,去质疑我们是如何将混乱的人生经验组织成一个可以讲述的故事的。读完后,我感觉自己对“我曾经是谁”这个问题,有了一种前所未有的疏离感和敬畏感。

评分故事

评分满满的全都是落寞贵族的酸腐气,俺们很难欣赏这样的历史

评分故事

评分消失的旧时光

评分消失的旧时光

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有