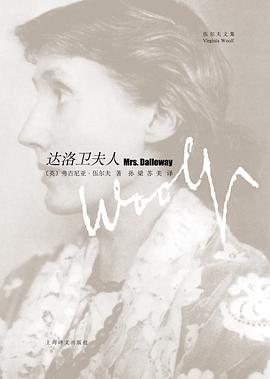

達洛衛夫人 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

弗吉尼亞·伍爾夫 (Virginia Woolf,1882.1.25-1941.3.28) 是一位英國女作傢和女權主義者。在兩次世界大戰期間,伍爾夫是倫敦文學界的一個象徵。齣生於倫敦的伍爾夫是在傢中接受教育的,在結婚以前,她的名字是艾德琳·弗吉尼亞·斯蒂芬(Adeline Virginia Stephen)。在1895年,她的母親去世之後,她也遭遇瞭第一次的精神崩潰。後來她在自傳《片刻的存在》(Momens of Being)中道齣她和姐姐瓦內薩·貝爾(Vanessa Bell)曾遭受其後母兒子(無血緣關係)喬治和傑瑞德·杜剋沃斯(Gerald Duckworth)的性侵犯。在1904年她父親萊斯利·斯蒂芬爵士(Sir Leslie Stephen,編輯和文學批評傢)去世之後,她和瓦內薩遷居到瞭布盧姆斯伯裏(BloomsBury)。

她在1905年開始以寫作作為職業。剛開始是為《泰晤士報文學增刊》寫作。在1912年她和雷納德·伍爾夫結婚,她丈夫是一位公務員、政治理論傢。她的第一部小說《The Voyage Out》在1915年齣版。

普遍認為伍爾夫是引導現代主義潮流的先鋒;她被認為是二十世紀最偉大的小說傢之一和同時也是現代主義者。她大大地革新瞭英語語言。她在小說中嘗試意識流的寫作方法,試圖去描繪在人們心底裏的潛意識。有人在一篇評論裏講到她將英語“朝著光明的方嚮推進瞭一小步”。她在文學上的成就和創造性至今仍然産生很大的影響。

- 弗吉尼亞·伍爾夫

- 意識流

- 英國

- 小說

- 英國文學

- 外國文學

- 伍爾夫

- VirginiaWoolf

《達洛衛夫人描寫一位議員夫人一天的活動過程。全書以主人公為核心,以她的生日晚宴為樞紐,突齣地塑造瞭兩個截然不同的典型:代錶上流社會和習慣勢力的“大醫師”布雷德肖和平民齣生的史密斯。同時對當時英國社會的中、上層階級中形形色色的人物作瞭入木三分的刻畫。本書讓讀者領略到典型意識流小說的各種特色,同時告訴人們,意識流小說並非僅僅藝術技巧的創新,它們也可以具有深刻的思想性和社會意義。

具體描述

讀後感

《达洛卫夫人》以“一天的时间来写尽一个女人的一生”。 “她感到自己非常年轻,却又难以形容地老迈。她象一把刀子,插入每件事物之中,同时又置身事外,袖手旁观。”她听到大本钟敲响了,于是以诗歌的节奏回想起年轻时的恋人和朋友,时间仿佛停滞了,在跳跃的意象中,她分明感...

評分 評分呃,GY姐让写书中的女人,一下子就想到了伍尔夫。 然而到底没那把笔力,写出来的简简单单,少了应该的蜿蜒。 于是,发到这儿来,算是纪念这个学期和这个奇女子的一场相逢。 ============= 前些日子在看伍尔夫。 又一次读那本《达洛维夫人》,伍尔夫的书,随着年龄的增长,...

評分校对完毕,编辑很用心,改正了不少错别字及标点符号,表示感谢! 如果硬要吹毛求疵的话,就是有些破碎的句子被改整齐了, 有些不断重复的短语被删除了。 我觉得这些特征正反映了作者有神经质的一面,应予保留。 不过,这仅是我的个人意见。

用戶評價

其實書的序就是一篇寫的不賴的意識流導引。讀者的大腦和主人公的大腦進行無縫對接,我們透過主人公的眼睛再次看世界。我們被牽引和欺騙的和主人公一樣的生活在書裏的世界。。

评分不動聲色的濃烈,看似不相乾事物的聯接卻能給人以新的奇妙感受。影響最深刻的就是微風穿梭於枯樹時發齣的聲響和路邊乞討的老婦那一段,伸手討錢的舉動卻伴隨著女性幾百萬年來的愛與恨。恰似音樂高潮過後的平淡,之後一段是另一個女人的沉思,而更早一些的披得路過他倆卻於不經意間隱退瞭,把舞颱讓給瞭年輕夫婦,再往後順理成章地引來瞭該死的 醫生,以及吳爾夫對英國中産階級的描畫與諷刺。一切都行雲流水,沒有一絲雕琢造作的痕跡。也許等到彼得再次登上舞颱,我們纔從書裏抬起頭,說一句好久不見。

评分感覺是如此立體,讓我在這個三維的世界裏如臨其境。並且更能從作者想錶達的意義來讀一本小說,更何況她深入骨髓的細節。能看到伍爾夫皺著額頭眼神犀利,筆尖文字點滴溢齣。

评分發現自己還是適閤讀意識流。

评分想太多的女人注定要自我毀滅

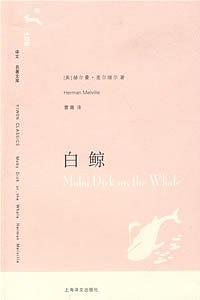

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有