具体描述

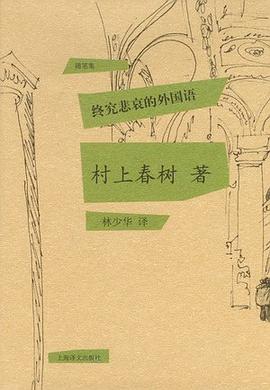

本书是村上春树随笔系列之一,共16篇,是作家1991-1992年在美国讲学期间写下的散文,内容均为作者在美国的亲身经历见闻,题材丰富,涉及面广,有对美国社会文化现状的描述,有通过具体事件对美国和日本两国文化差异进行的分析,有作者在美国生活的各种趣闻轶事,还有作者对自己少年时代、恋爱结婚、成名前开酒吧谋生以及家庭生活、夫妻关系的回顾等等。本书风格一如他的小说,既生动、机智、幽默,又不乏深入的思考,是一本可读性强的有趣小书。

作者简介

村上春树(1949- ),日本小说家。曾在早稻田大学文学部戏剧科就读。1979年,他的第一部小说《听风之歌》问世后,即被搬上了银幕。随后,他的优秀作品《1973年的弹子球》、《寻羊冒险记》、《挪威的森林》等相继发表。他的创作不受传统拘束,构思新奇,行文潇洒自在,而又不流于庸俗浅薄。尤其是在刻画人的孤独无奈方面更有特色,他没有把这种情绪写成负的东西,而是通过内心的心智性操作使之升华为一种优雅的格调,一种乐在其中的境界,以此来为读者,尤其是生活在城市里的人们提供了一种生活模式或生命的体验。

目录信息

普林斯顿——写在前面

禁止带入酸梅干盒饭

大学村Snobbism的兴亡

美国版“团块世代”

在美国跑步在日本跑步

斯蒂芬·金与郊外恶梦

谁杀死了爵士乐

伯克利归来路上

黄金分割与丰田·皇冠

关于精力旺盛的女人们的考察

终究悲哀的外国语

穿运动鞋去理发店

描绘“卡弗的国家”的罗伯特·阿特曼电影迷宫

远离卷心菜卷

从布鲁克斯兄弟到POWER BOOK

“金字塔”景观

再见了普林斯顿

《终究悲哀的外国语》后记

· · · · · · (收起)

读后感

今天一早起来,把村上春树的《终究悲哀的外国语》读完。书到最后,他解释了这个题目的含义:“无论置身何处,我们的某一部分都是异乡人(stranger),我们迟早都将在若明若暗的地带被无言的“自明性”所背叛和抛弃”。林少华翻译的这个“自明性”(说实话,读到这个词偶没有直...

评分了不让自习(通常是看paper,或者算题)变得过于无聊,一般来讲,我会塞一本闲书在包里。今天带的是《终究悲哀的外国语》,出门的时候从老葛的房里摸来的。 看paper这件事情有一个特点,看完了觉得,嗯,颇有收获呢;看得时候却是无聊得要命,看两页就急着数数还剩几页——看...

评分喜欢读随笔,就是可以随读随想,篇幅不太长,拿得起放得下,小点心,有点儿情调,这情调如果还有点儿调情的艺术那就很完美了。 和正儿八经的文学作品不太一样,它不怎么故意摆出什么姿态,不需要炫技,或者即便炫技也可以比较不那么技巧性地炫,故意让你有点儿看出门道来,于是...

评分 评分以上标题诡异的语序就是看完日本人写的书之后留下的短期语序错乱后遗症。 很久没读村上春树,其实也不算很久,我看过《天黑以后》和《当我谈跑步时,我谈些什么》。基本是在《天黑以后》之后开始暂时厌倦和远离这种文体了。 我之前读村上的小说的时候觉得他应该是个很有疏离感...

用户评价

我一直认为,一本好的书,能够拓宽读者的视野,也能够引导读者进行自我反思。《终究悲哀的外国语》无疑做到了这一点。它让我对生活有了新的认识,对人性的复杂有了更深的理解。书中提出的某些观点,虽然不一定立刻就能完全领悟,但它们会在我的脑海中发酵,慢慢地改变我对一些事物的看法。我发现,自己开始更加关注那些被忽略的细节,更加珍视那些平凡的瞬间。这种潜移默化的影响,是任何说教都无法比拟的。

评分《终究悲哀的外国语》最让我着迷的地方在于它对于“悲哀”的独特解读。它并非那种撕心裂肺的痛苦,也不是那种无病呻吟的矫情。它是一种更加深沉、更加内敛的悲伤,是人生无法避免的宿命,是孤独的底色。作者并没有试图去“治愈”这种悲哀,而是以一种坦然的态度去呈现它,去理解它。这种对人生复杂性的尊重,让我觉得非常深刻。它告诉我们,悲哀并非人生的终结,而是构成人生的一部分,理解它,接纳它,或许才能找到与它共处的方式。

评分这本书的书写方式非常独特,它没有刻意追求某种华丽的辞藻,也没有刻意营造某种戏剧性的冲突。相反,它更像是一种娓娓道来的叙述,如同老友在深夜里分享心事,真挚而朴实。但正是这种看似平淡的叙述,却蕴含着巨大的力量。作者通过对日常生活的细致描摹,捕捉到了那些隐藏在平凡之下的不平凡。我常常会因为书中的一个细微的场景,一个不起眼的细节而感动落泪。比如,书中对某个角色眼神的描绘,那种欲言又止,那种深藏的哀愁,仅仅寥寥数笔,却勾勒出了一个鲜活、立体的人物形象。

评分我在这本书中体验到了一种久违的宁静。在阅读的过程中,我能够暂时忘却现实生活中的烦恼和压力。作者构建的世界,虽然有时也笼罩着淡淡的忧伤,但更多的是一种平和与安详。他笔下的人物,即使身处困境,也总能在细微之处找到生命的韧性。这种坚韧的力量,给我带来了很大的启发。我开始反思自己面对困难的态度,是否也可以像书中的人物一样,在逆境中保持一份内心的力量,去寻找属于自己的光明。

评分总而言之,《终究悲哀的外国语》是一部值得反复品味的佳作。它没有轰轰烈烈的剧情,也没有惊世骇俗的言论,但它却用一种温和而坚定的力量,触动了我的灵魂。每一次重读,都会有新的发现,新的感悟。它就像一位循循善诱的长者,在与我进行一场关于生命、关于情感的深度对话。我将它珍藏起来,我相信,在未来的日子里,它会继续给我带来力量和启迪,陪伴我走过更多的岁月。

评分翻开《终究悲哀的外国语》,我仿佛被一股无形的力量牵引,进入了一个由文字构筑的辽阔世界。初读之下,我并没有立刻被跌宕起伏的情节所吸引,而是被作者精妙的笔触所深深打动。每一个词语,每一个句子,都像是经过精心打磨的宝石,闪烁着独特的光芒。作者对语言的运用炉火纯青,他能够将那些最细微的情感,最复杂的思绪,用最简洁、最富有感染力的方式表达出来。我常常会在读到某个特别触动我的句子时停下来,反复咀嚼,仿佛要将那份情感内化为自己的。那种感觉,就像是在静静地品尝一杯醇厚的陈酿,初入口是微涩,细细品味却能感受到余韵悠长,层层递进。

评分这本书的语言风格就像一股清流,涤荡着我因快节奏生活而变得有些浑浊的心灵。作者的文字非常有画面感,我常常能够在脑海中勾勒出栩栩如生的场景。他对于环境的描写,不仅仅是简单的背景交代,更是人物内心世界的延伸和折射。比如,某个阴沉的天气,就如同主人公内心的压抑;某个明媚的午后,又可能象征着短暂的希望。这种将环境与人物情感融为一体的写法,极大地增强了作品的感染力。阅读的过程,就像是在欣赏一幅幅精心绘制的油画,色彩丰富,层次分明,让人沉醉其中。

评分《终究悲哀的外国语》带给我的,不仅仅是阅读的快感,更是一种深刻的哲学思考。作者似乎在不经意间,将一些关于人生、关于存在、关于孤独的宏大命题融入到了故事的肌理之中。我常常在阅读的过程中,会不由自主地将自己的经历与书中的人物产生联结。那些他们所面临的困境,所感受的迷茫,又何尝不是我曾在某个时刻,或仍在某个时刻经历过的呢?这让我感到一种强烈的共鸣,仿佛作者读懂了我内心深处那些难以言说的秘密。这种“被理解”的感觉,是阅读中最宝贵的部分之一,它让我觉得自己并不孤单,在这个复杂的世界里,总有人能够触碰到我灵魂深处的柔软。

评分《终究悲哀的外国语》对于情感的描绘,细腻入微,触动人心。作者善于捕捉那些转瞬即逝的情绪,并将其用文字精准地捕捉下来。他没有刻意煽情,但字里行间流露出的真挚情感,却比任何刻意的渲染都更能打动人。我常常会在某个角色的一个眼神,一个微笑,一个沉默的瞬间,感受到他们内心深处涌动的情感。这种对人类情感世界的深刻洞察,使得这本书具有了普适性,无论读者处于何种年龄,何种境遇,都能在其中找到情感的共鸣。

评分《终究悲哀的外国语》在人物塑造方面同样令人赞叹。每一个角色,无论大小,似乎都拥有自己独立的灵魂和复杂的内心世界。他们不是简单的符号,也不是为了推动情节而存在的工具。作者赋予了他们真实的情感,真实的挣扎,真实的光辉与阴影。我尤其喜欢书中对某个角色的成长历程的刻画,那种从青涩到成熟,从迷茫到坚定的蜕变过程,被描绘得淋漓尽致,令人感同身受。我仿佛看到了自己过去的影子,看到了未来可能存在的自己。这种对人性的深入挖掘,使得这本书不仅仅是一部小说,更是一面映照我们内心的镜子。

评分看随笔实在是太有意思 好比文学界的爆米花电影 不需要那么花心思去厘清剧本里的一切细节 中意关于普林斯顿的那段见闻 并没有任何嘲讽的意味 但是如果脑袋里回顾一下许多个细节 还真是那么回事情 想想真是忍不住好笑起来 当然从一个处于略近距离的外界人士的视角去看那么一个世界 实在是妙不可言 倒并非一定客观或如何 只是心里那份好奇心被满足的愉悦真是不言而喻 旅居在他乡的身份着实微妙 那些个见闻都像是电影一样 一帧帧在眼前滚动播放

评分“无论置身何处,我们的某一部分都是异乡人。”作家旅居国外,逐渐感受到了自身的无用性,就算自己离开日本,那个社会也会毫不费力地继续运转下去,这边是责任形成的契机。往后的作家的路我们都晓得了。

评分村上春树写小说之余写写散文也真是一把好手。一来得益于其独特的行文风格,二来则是因为其奇妙的世界观。听村上君娓娓道来他对生活中点滴的见解实乃一件乐事。

评分“自己如此命中注定似的受困于不具‘自明性’的语言这一状况本身所含有的某种类似悲哀的东西”这句话太绕了,但其实还是本好笑的村上杂文。

评分其实我不爱看他的书 我还蛮爱哥哥跟我说他的书的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有