具体描述

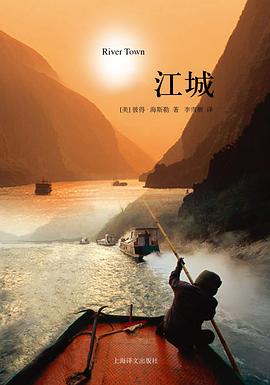

1996年8月底一个温热而清朗的夜晚,我从重庆出发,乘慢船,顺江而下来到涪陵。

涪陵没有铁路,历来是四川省的贫困地区,公路非常糟糕。去哪里你都得坐船,但多半你哪里也不会去。在随后的两年,这座城市就是我的家。

在这里,我有时是一个旁观者,有时又置身于当地的生活之中,这种亲疏结合的观察构成了我在四川停留两年的部分生活。

2001年,也就是这本书在美国出版的时候,一条通往重庆的高速公路通车了,一条铁路也正在修建之中,基本上再也没有人坐船去涪陵了。这座城市正在飞速发展着,在过去的二十年,那样一种转型变化的感觉——接二连三、冷酷无情、势不可挡——正是中国的本质特征。很难相信,这个国家曾经完全是另外一种模样,是19世纪西方人眼中“永远停滞的民族”。

2003年,三峡大坝一期完工后,不断上涨的江水将陆续淹没那些江畔之城,这多少令我有些伤感。而对于大多数中国人来说,这正是不断变革的对应面:贫穷、烂路、慢船。

这并不是一本关于中国的书,它只涉及一小段特定时期内中国的某个小地方。从地理和历史上看,涪陵都位于江河中游,所以人们有时很难看清她从何而来,又去往何处。

在1996年至1998年间,我学会了热爱涪陵。能再次回到长江上的感觉真好,哪怕它的旧时激流只存于我的记忆之中。

作者简介

彼得·海斯勒(Peter Hessler),中文名何伟,曾任《纽约客》驻北京记者,以及《国家地理》杂志等媒体的撰稿人。

他成长于美国密苏里州的哥伦比亚市,在普林斯顿主修英文和写作,并取得牛津大学英语文学硕士学位。海斯勒曾自助旅游欧洲三十国,毕业后更从布拉格出发,由水陆两路横越俄国、中国到泰国,跑完半个地球,也由此开启了他的旅游文学写作之路。

海斯勒散见于各大杂志的旅游文学作品,数度获得美国最佳旅游写作奖。他的中国纪实三部曲中,《江城》一经推出即获得“奇里雅玛环太平洋图书奖”,《甲骨文》则荣获《时代周刊》年度最佳亚洲图书等殊荣。海斯勒本人亦被《华尔街日报》赞为“关注现代中国的最具思想性的西方作家之一”。

目录信息

第一部 1

第一章 顺江而下 3

城市 28

第二章 有中国特色的莎士比亚 35

插旗山 59

第三章 跑步 65

白鹤梁 104

第四章 大坝 110

乌江 137

第五章 鸦片战争 143

白山坪 166

第六章 暴风雨 174

第二部 197

第七章 暑假 199

神甫 237

第八章 中国生活 244

老板 268

第九章 钱 274

老师 309

第十章 农历新年 316

土地 348

第十一章 又一春 353

长江 384

第十二章 溯江而上 391

致谢 433

回到涪陵 435

译后记 441

· · · · · · (收起)

读后感

彼得•海斯勒(中文名何伟,1969-)很早就有成为作家的梦想。他先在普林斯顿大学修文学,1992年获得罗德奖学金后赴英国牛津大学深造。1996年他作为“和平队”( The Peace Corps)队员到中国涪陵支教。这次支教还有两个更实际的目的:第一是体验生活,让写作才华在一个陌生...

评分《江城》的阅读交织着惊奇与亲切,因为它与《寻路中国》无论异还是同都十分清晰。异,惊奇;同,亲切。 1996年—1998年间,二十七八岁彼得•海斯勒(中文名何伟)以“和平队(Peace Corps)”志愿者身份在四川涪陵师专担任英语老师。《江城》便是他对这段经历的纪录和思考...

评分一、 在翻开这本书之前,我对它的内容一点概念也没有,在我的想象里,它大概是本游记,也可能是一个关于中国问题的文化层面的评论集。我完全没想到,它其实只是作者在涪陵的两年教书生涯的生活记录而已。 这多少让我有点失望。并不是这种形式有什么问题,只是它实在是太「容...

评分那一年我大三,在成都的一所高校上学。一次短暂的假期,坐大巴车到了重庆,在城市漫无目的的晃荡了一天之后,在朝天门广场买了一张到武汉的船票。船在黄昏时分起航,码头上是拥挤的人群。我所在的二等舱有四个铺位。其他三个铺位的主人是从贵州来三峡旅游的女人。那是我第...

评分【汗,翻页电梯】http://book.douban.com/review/5331789/?start=100 1996年至1998年间,那个叫彼得•海斯勒的“蓝眼睛”美国人,来到了中国重庆附近、长江边上的小城涪陵,在那儿的涪陵师专,做了一名外教,他还给自己取了中文名字叫何伟,不久,他写了一本书叫《江城》来...

用户评价

《江城》这本书,是一次非常触动人心的阅读之旅。我无法用简单的几个词语来概括它,因为它带给我的感受是如此丰富而又复杂。作者的叙事风格非常独特,他以一种非常个人的视角,讲述着那个时代的故事。它没有刻意去塑造英雄人物,也没有回避生活中的苦难,而是以一种真实而又温情的笔触,描绘了普通人在历史洪流中的命运。我特别喜欢书中对人物情感的细腻描摹,那种深藏的爱,那种无法言说的思念,作者都能够精准地捕捉并传达出来。它让我看到了,即使是在最艰难的时刻,人性的光辉依然能够闪耀。书中的一些场景描写也十分生动,仿佛我置身于那个久远的时空之中,亲身感受着那里的生活气息。它让我对那个时代有了更深的认识,也对生活有了更深的感悟。它是一本能够让你在阅读中产生共鸣,让你对生活有更深刻理解的书。

评分《江城》这本书,给我留下了难以磨灭的印象。我必须承认,在阅读过程中,我曾不止一次地停下来,去回味作者的文字,去思考他想要表达的意图。这本书最让我着迷的地方,在于它对于“人”的关注。它没有将焦点放在宏大的历史事件上,而是聚焦于普通人,聚焦于他们在特定环境下所经历的喜怒哀乐、悲欢离合。作者塑造的人物形象非常丰满,他们有优点也有缺点,有坚持也有妥协,有理想也有现实。我能够真切地感受到他们的情感起伏,他们的内心挣扎。书中的一些情节,可能在别人看来是微不足道的,但经过作者的细腻描绘,却充满了强大的感染力。例如,书中对某个家庭日常生活的描写,对人与人之间微妙关系的刻画,都让我看到了生活的本真面貌。它让我明白,伟大的故事往往就隐藏在最平凡的生活之中,需要我们用心去发现,去体会。这本书的叙事节奏不快,但这种“慢”反而给了我更多的空间去思考,去消化。它不是那种读完就忘的书,它会在你的脑海中留下挥之不去的印记,让你在未来的日子里,不断地去重新审视和回味。它像是一杯陈年的老酒,越品越有味道,越品越能体会其中的醇厚。

评分《江城》这本书,在我翻开它的那一刻,就注定了我将踏上一段不同寻常的阅读旅程。它没有给我太多预设的期待,反而是以一种极其自然的姿态,慢慢渗透进我的意识深处。我必须说,作者的叙事方式非常独特,它不是直线型的推进,而是更像一种记忆的回溯,一种情感的叠加。每一个章节,每一个段落,都像是在拼凑一块完整的拼图,起初可能有些零散,但随着阅读的深入,它们逐渐显露出它们之间的联系,最终勾勒出一个完整而生动的图景。我尤其欣赏书中对于细节的捕捉,那些被大多数人忽略的生活琐事,在作者的笔下却焕发出了生命的光彩。一杯茶的温度,一阵风的吹拂,一个眼神的交汇,都承载着丰富的信息和情感。这些细节构成了那个时代、那个地方最真实的面貌,也让书中的人物更加鲜活和立体。我常常会因为书中的某个细节而驻足,反复品味,仿佛从中可以窥探到更深层次的含义。这本书让我意识到,伟大并不总是体现在轰轰烈烈的事业中,它也隐藏在平凡的生活细节里,隐藏在人与人之间最真挚的情感交流中。它教会了我如何去观察生活,如何去体会生命中的点滴美好,如何去理解那些默默承受和付出的普通人。这本书给我带来的,是一种沉静的思考,一种对生命的敬畏,一种对过往岁月的温情回望。

评分《江城》这本书,给我带来了一种非常独特的阅读体验。我喜欢作者的叙事视角,它既有旁观者的冷静,又不失对人物的深切关怀。这本书没有惊心动魄的情节,但却有着一种难以言喻的吸引力,让你一页页地翻下去,想要了解书中人物的命运,想要探寻他们背后的故事。作者对于细节的描绘非常到位,那些生活中的琐碎,那些不经意的对话,在作者的笔下都充满了张力。它让我看到了一个时代的缩影,看到了那个时代普通人的生活状态,他们的梦想,他们的挣扎,他们的无奈。书中的人物并非完美,他们有着各自的缺点和局限,但正是这种不完美,让他们显得更加真实,更加 relatable。我尤其欣赏作者处理情感的方式,它不是直白的抒发,而是通过场景的设置,通过人物的言行,含蓄地表达出来,留给读者更多的想象空间。这本书让我思考了很多关于生活,关于命运,关于选择的问题。它没有给出明确的答案,而是引导我去寻找属于自己的答案。它是一本能够触动你内心深处,让你产生深刻反思的书。它像是一位老朋友,用一种温和的方式,与你分享他的人生感悟。

评分我最近读完了一本书,这本书的名字叫做《江城》。坦白说,在拿起这本书之前,我对于“江城”这两个字并没有太多具体的联想,只是觉得带有一种朦胧的江南水乡意境,或者是一座依傍大江而繁华的城市。但这本书带来的感受,远比我最初的想象要丰富和深刻得多。它不是那种情节跌宕起伏、惊心动魄的类型,更像是一幅徐徐展开的画卷,细腻地描绘了某个时代、某个角落的生活百态。作者的文字非常有画面感,即使我对那个特定的历史时期和地理位置并不熟悉,也能通过他的笔触,仿佛身临其境地感受到那里的人文气息。书中的人物塑造尤其令人印象深刻,他们不是伟岸的英雄,也不是脸谱化的符号,而是活生生、有血有肉的普通人,有着自己的喜怒哀乐,自己的挣扎与追求。我特别喜欢书中对人物内心世界的描摹,那种细微的情感变化,那种在现实面前的无奈与妥协,都写得入木三分。有时候,读着读着,我甚至会觉得自己就变成了其中的某一个人物,体会着他们的悲欢离合。这本书让我重新审视了“普通”的意义,它告诉我,即便是在最平凡的生活中,也蕴藏着不平凡的故事和情感。它没有宏大的叙事,却以小见大,勾勒出时代的变迁和社会的面貌。读完后,我久久不能平静,脑海中不断回放着书中的那些场景和人物,仿佛他们就生活在我的身边,和我一起呼吸、一起感受。这是一种很奇妙的体验,也是我非常珍视的阅读收获。

评分拿到《江城》这本书,我最先被它的封面设计所吸引,那是一种沉静而富有故事感的画面。然而,真正让我沉浸其中的,是作者那如水般细腻的笔触。这本书并没有刻意去营造紧张的氛围,也没有设置特别出人意料的情节转折。它更像是在一个相对固定的空间里,对生活进行了一次深入的解剖和审视。我特别喜欢书中对人物心理活动的描摹,那种深藏于内心的情感,那种在言语之外的思绪,作者都能够精准地捕捉并传达出来。有时候,我会在读到某个人物的内心独白时,产生强烈的共鸣,仿佛作者洞悉了我内心深处最隐秘的情感。这种共鸣,不是因为我经历过完全相同的事件,而是因为作者能够触及到人类共通的情感体验。书中对那个特定历史时期的社会环境和人际关系的描绘也十分到位,它没有回避时代的局限性和人们在其中的挣扎,但也没有过度渲染苦难。它只是客观地呈现,然后让读者自己去思考和体会。我从这本书中看到了个体在时代洪流中的渺小,也看到了他们在艰难环境中依然保持的尊严和希望。它让我反思,在不同的时代背景下,人们所面对的困境和选择会有何不同,但同时,对生活的热爱和对美好的追求,似乎是亘古不变的。这本书的阅读体验,是一种循序渐进的沉浸,一种在平静中爆发的思考。

评分读完《江城》这本书,我最大的感受就是真实。它没有刻意去粉饰太平,也没有过度渲染悲剧,而是以一种近乎白描的方式,呈现了那个时代、那个地方的生活。作者的文字功底深厚,语言简洁却富有力量,能够精准地勾勒出人物的性格,描绘出场景的氛围。我特别喜欢书中对人物内心世界的描写,那种隐秘的情感,那种难以言说的痛苦,作者都能够细腻地捕捉并传达出来。它让我看到了,即使是在艰难的环境中,人们依然保持着对生活的希望和对美好的追求。这本书的叙事结构也很独特,它不是按照时间顺序线性推进,而是更像一种记忆的碎片化重组,通过不同人物的视角,不同事件的穿插,最终拼凑出一个完整的图景。这种叙事方式,虽然可能需要读者花费更多的精力去理解,但却能够带来更深层次的阅读体验。它让我感受到,生活本身就是如此的复杂和多面,它不可能被简单地概括和定义。这本书让我对那个时代有了更深的了解,也对生活有了更深的感悟。它是一本值得反复阅读,每次阅读都能有新发现的书。

评分在阅读《江城》这本书的过程中,我曾数次被作者的文字所打动。它不是那种能够让你一眼看穿的书,它需要你静下心来,细细品味,才能体会到其中的深意。作者的叙事风格非常沉稳,他用一种平和的语调,讲述着那些看似平凡却又充满力量的故事。我特别欣赏书中对人物内心世界的深入挖掘,那些深藏的渴望,那些不为人知的伤痛,作者都能够精准地捕捉并传达出来。它让我看到了,在那个特定的历史时期,人们所面临的困境和挑战,以及他们在困境中依然保持的尊严和希望。书中的一些场景描写也十分生动,仿佛我置身于那个环境之中,亲身感受着那里的气候,那里的气息。这本书让我重新审视了“普通”的价值,它告诉我,即使是微不足道的生活,也蕴藏着不平凡的意义。它教会了我如何去欣赏生活中的点滴美好,如何去理解那些默默付出的人们。它是一本能够引发你深刻思考,让你对生活有更广阔理解的书。

评分《江城》这本书,带给我一种前所未有的阅读体验。我喜欢作者的叙事方式,它不是那种强烈的灌输,而是像涓涓细流,缓缓地流淌进我的心里。它没有刻意去渲染戏剧性,但却能在看似平淡的叙述中,透露出人性的复杂和命运的无常。我尤其被书中对那个时代背景下人际关系的描绘所吸引,那种在时代变迁中的无奈,那种在现实面前的挣扎,都写得真实而深刻。作者塑造的人物形象栩栩如生,他们有血有肉,有着自己的情感和思想,让我能够感同身受。书中的一些细节描写,更是让我惊叹于作者的观察力和文字功底,那些看似微不足道的瞬间,却承载着丰富的情感和信息。它让我看到,生活本身的厚重,它不是由一些宏大的事件构成的,而是由无数个细小的瞬间,无数次的情感交流所组成的。这本书让我对生活有了更深的敬畏,对人性有了更深的理解。它是一本能够让你在阅读中不断成长,不断反思的书。

评分《江城》这本书,给我带来了一种静谧而又深刻的阅读体验。它没有轰轰烈烈的故事情节,也没有跌宕起伏的情感冲突,但它却以一种不动声色的力量,逐渐渗透进我的内心。作者的笔触极其细腻,善于捕捉那些被忽略的生活细节,并通过这些细节,勾勒出人物的性格,描绘出那个时代的氛围。我尤其喜欢书中对人与人之间关系的刻画,那种微妙的情感交流,那种不言而喻的默契,都写得入木三分。它让我看到了,即使在物质匮乏的年代,人与人之间的真挚情感依然是支撑他们走下去的重要力量。书中的人物形象塑造得非常成功,他们不是扁平化的符号,而是活生生的个体,有着自己的喜怒哀乐,自己的坚持与妥协。我能够从中看到自己的影子,也能从中看到人性的共通之处。这本书的叙事方式也很独特,它不是简单地讲述一个故事,而是更像在引领我去感受,去思考。它没有直接给出答案,而是留给了我广阔的想象空间。它是一本能够让你放慢脚步,去体会生活,去感悟人生的书。

评分鬼子太聪明,翻译官也太能干,老百姓都被看破了,反正我被征服了。出色综合人类学家和作家和旅行者几种(?)田野目光,在熟悉的本土制造局部陌生,也平衡了浪漫与理性、批判与同情、苦难与日常。令人想起贝尔登《中国震撼世界》。页131、164、256-58等超有感

评分一个温柔的旁观者,纷繁混乱的描述下,隐藏不住悲悯之心

评分已经不能用什么“中国通”这样的概念来衡量彼德海斯勒了,他在涪陵的生活经历完全抹去了中国和外国的差别,这就是一个人和另一群人的交往,他们生活习惯和思维习惯也许不同,本质上对感情、对文学、对社会责任的感受却没什么区别。他有极强的幽默感,对事情的看法有股子宗教宽容般的味道,但对政治性的干扰很反感。这是本极其值得阅读的好书。

评分4.5;噤若寒蝉的今日只能惊叹真敢写,遍布槽点(没法提,建议能读且读之),对比一下这本书当初和现在的命运就能辨识出风向标。本书如揽镜自照,长年生活在此中环境中的人很可能已熟稔到麻木不自知,而外来者的客观叙述却让我们无比尴尬地窥见镜像。国人淡漠又热情、狭隘又宽容、自私又务实的复杂性被描摹得中肯切实,看客心理从未缺席,听任命运安排很难界定究竟是自身选择还是民族特性;既对公共事务/政治缺乏关注,但日常却始终被政治空气萦绕;对大部分事务的观念惊人同一,思维模式机械,与教育制度高度单一化&政治化不无关系。大量中西文化的差异导致的误解与偏见,幸而作者始终抱着幽默和乐观去拥抱这座江边小城,这条有生命力而充满力量与激情的河流,对时代剧变中的中国,他勉力做到客观而尊重,殊为不易。

评分已经不能用什么“中国通”这样的概念来衡量彼德海斯勒了,他在涪陵的生活经历完全抹去了中国和外国的差别,这就是一个人和另一群人的交往,他们生活习惯和思维习惯也许不同,本质上对感情、对文学、对社会责任的感受却没什么区别。他有极强的幽默感,对事情的看法有股子宗教宽容般的味道,但对政治性的干扰很反感。这是本极其值得阅读的好书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有