具体描述

几乎没有一个角落能够躲避新闻的不断轰炸,

新闻的喧嚣纷杂已经渗入自我当中,

但我们很少意识到新闻强大的影响力:

新闻不仅能左右我们对现实的观感,还能塑造我们的心灵状态!

一场饥荒、一座遭到洪水淹没的城镇、一则明星八卦、一个政府的垮台、一位经济学家对于明年发展趋势的预测......这类外在的骚动,很有可能就是我们获得内心平静所需要的东西。一场饥荒,一座洪水淹没的小镇,一个在逃的连环杀手,一届下台的政府,某经济学家对明年救济人口的预测--这样的外界骚动也许正是我们所需要的,好以此换取内心的平静。

当新闻支配了我们的日常生活,需要有人帮助我们去回应和思索新闻造成的影响:包括心中因此出现的羡慕与恐慌、激动与受挫,以及裹挟在不断向我们涌来的新闻大潮中,偶尔会怀疑自己如果不知道是否会比较好的种种情境。

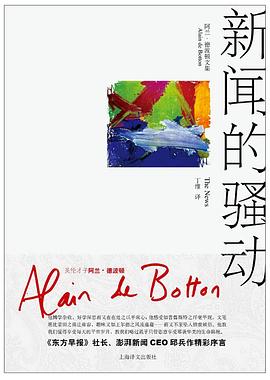

全球著名的才子型作家德波顿由此出发,解析六大类型的新闻报导——政治新闻、国际新闻、经济新闻、名人新闻、灾难新闻、消费新闻,用他的生花妙笔与透彻观察,引导我们产生适当的观点,使我们体会到──与新闻报导的暗示恰恰相反──其实没有什么事情真正算得上是新奇、值得讶异,或者恐怖至极。

作者简介

阿兰•德波顿(Alain de Botton),英伦才子型作家,生于1969年,毕业于剑桥大学,现住伦敦。著有小说《爱情笔记》(1993)、《爱上浪漫》(1994)、《亲吻与述说》(1995)及散文作品《拥抱逝水年华》(1997)、《哲学的慰藉》(2000)、《旅行的艺 术》(2002)、《身份的焦虑》(2004)、《无聊的魅力》(2005)、《幸福的建筑》(2007)、《工作颂歌》(2009)、《机场里的小旅行》(2009)、《写给无神论者》(2012)。他的作品已被译成二十几种文字。

目录信息

读后感

星期五的晚上可能是所有人在一周中最神往的时光。当然,那些没日没夜不分周末假期都要一心扑到工作上的加班狗除外。 这是一个无人接管的真空地带,漂浮着自由与自在。你刚刚从为期五天的囚禁中刑满释放,而周末又没有正式拉开序幕。此时身心松弛,满怀期待,揣着几分礼物未拆...

评分原文链接 “新闻如今占据了权力的地位,至少等同于信仰曾经享有地位。” 不知道你有没有看新闻的习惯,我是每天都要刷一下澎湃。从头刷到尾,直到刷到上一次看的地方,每天如此,规律至极。不过,我从不为自己强迫症般的刷新闻而感到焦虑,因为我觉得在这个变化无常的世界里...

评分星期五的晚上可能是所有人在一周中最神往的时光。当然,那些没日没夜不分周末假期都要一心扑到工作上的加班狗除外。 这是一个无人接管的真空地带,漂浮着自由与自在。你刚刚从为期五天的囚禁中刑满释放,而周末又没有正式拉开序幕。此时身心松弛,满怀期待,揣着几分礼物未拆...

评分阿兰•德波顿出了本新书——《新闻的骚动》。以他汪洋恣肆的才情、对生活高度的敏感,涉及这样一个极具看点的话题,让我们不由得充满期待。德波顿通过对六大类新闻报道——政治新闻、国际新闻、经济新闻、名人新闻、灾难新闻、消费新闻的解析,引导人们认识各类新闻的特点和...

评分星期五的晚上可能是所有人在一周中最神往的时光。当然,那些没日没夜不分周末假期都要一心扑到工作上的加班狗除外。 这是一个无人接管的真空地带,漂浮着自由与自在。你刚刚从为期五天的囚禁中刑满释放,而周末又没有正式拉开序幕。此时身心松弛,满怀期待,揣着几分礼物未拆...

用户评价

第一次拿起《新闻的骚动》,我并未抱有太高的期待,以为这不过是又一本陈词滥调的新闻评论。然而,随着阅读的深入,我逐渐被书中精妙的论述和丰富的案例所折服。作者的文字有一种独特的韧性,他能够将宏大的社会议题,以一种近乎艺术化的方式呈现出来,让人在不知不觉中沉浸其中。他没有回避新闻行业的阴暗面,但更重要的是,他深入探究了新闻作为一种社会力量,其起源、演变以及在塑造公众舆论中所扮演的关键角色。我从中看到了新闻的“骚动”之处,不仅在于信息的传播速度,更在于它所激起的涟漪,以及这些涟漪如何触及我们生活的方方面面。书中关于“新闻叙事”的分析,尤其让我印象深刻。同一个事件,不同的讲述方式,能够引发截然不同的观感,而这种叙事的力量,也正是新闻最引人着迷,也最令人警惕的地方。作者以一种冷静而深刻的笔触,揭示了新闻背后的人性、权力与资本的博弈,让我对这个信息爆炸的时代有了更清晰的认识。

评分这本书的出现,恰好解答了我长久以来对新闻业的诸多疑惑。我一直好奇,在信息爆炸的时代,新闻从业者是如何在海量的信息洪流中捕捉到那些真正重要的“事实”,又是如何将这些事实以一种能够被大众理解和接受的方式呈现出来。作者在《新闻的骚动》中,并没有简单地给出答案,而是带领我走进了一个更为复杂的场域,让我看到了新闻生产的每一个环节,从选题、采访、写作,到编辑、校对,再到最终的传播,每一个步骤都充满了挑战和权衡。我尤其欣赏他对“信息茧房”现象的深入剖析,以及它如何与新闻传播机制相互作用,形成一种难以打破的循环。书中对“算法”和“个性化推荐”的讨论,让我对自己被动接收信息的状态有了更深刻的反思。我们以为自己在自由选择信息,实际上,我们可能已经被算法悄无声息地引导。这种洞察力,让我对未来新闻的发展方向充满了忧虑,也对我们作为读者的责任有了更清晰的认知。

评分《新闻的骚动》这本书,彻底颠覆了我过去对新闻的认知。我一直以为新闻就是事实的罗列,是客观的呈现,然而,这本书让我看到了新闻背后更为复杂的人性、权力与技术的交织。作者的笔触充满了洞察力,他能够捕捉到新闻生产过程中那些微妙而关键的环节,并将它们以一种引人入胜的方式呈现出来。我尤其被书中关于“新闻的伦理困境”的讨论所吸引。当记者面对道德与利益的冲突时,他们如何做出选择?当信息传播的边界不断模糊时,我们又该如何坚守真相?这些问题,都让我在阅读过程中陷入了深深的思考。这本书让我意识到,新闻不仅仅是一种信息传递工具,更是一种塑造社会认知、影响公众情绪的强大力量。而我们作为信息接收者,也需要具备一种批判性的思维,去审视我们所看到、所听到的新闻,去辨别其中的真伪,去理解其背后的深层含义。

评分不得不说,《新闻的骚动》是一本极具启发性的读物。它不是那种告诉你“真相就在这里”的直白论调,而是更像一个引路人,带你深入新闻的腹地,去感受它的脉搏,去理解它的逻辑。作者的文字功底非常深厚,他能够将复杂的社会现象,以一种简洁明了却又不失深刻的方式表达出来。我尤其对书中关于“新闻的商品化”的论述印象深刻。在商业利益的驱动下,新闻的价值是否已经被扭曲?追求点击量和关注度,是否会让我们失去对真相的敬畏?这些都是书中触及的深刻问题。我开始重新审视自己接收新闻的方式,不再满足于浅尝辄止的浏览,而是尝试去理解新闻背后更深层次的含义。这本书让我看到了新闻的“骚动”不仅仅是信息的传播,更是思想的碰撞,是观点与观点的交锋,是社会共识的形成与瓦解。它让我认识到,新闻从业者肩负着重大的社会责任,而作为读者,我们也同样承担着辨别信息、独立思考的义务。

评分这本书所描绘的“新闻的骚动”,不仅仅是信息传播的速度与广度,更是它所激起的社会变革与思想的碰撞。作者的写作风格非常具有穿透力,他能够深入到新闻事件的肌理之中,去剖析其发生的动因、传播的路径以及最终产生的社会影响。我尤其对书中关于“新闻的民主化”与“信息茧房”的辩证关系感到着迷。一方面,技术的发展让更多人能够参与到信息的生产和传播中,打破了过去由少数媒体垄断信息源的局面;另一方面,算法的个性化推荐又可能将我们困在信息孤岛之中,加剧观点的极化。这本书让我开始反思,在信息爆炸的时代,我们如何才能在众多的信息中找到真正的价值?我们又该如何保持独立思考的能力,不被信息洪流所裹挟?它不仅仅是一本关于新闻的书,更是一本关于如何在这个时代更好地认识世界、理解自我的指南。

评分总觉得,现代社会最令人不安的,莫过于信息爆炸带来的“无知之知”——我们知道得越多,反而越感觉自己无所适从。而《新闻的骚动》这本书,恰恰提供了一个梳理和理解这一切的绝佳视角。它并非空泛地谈论信息过载,而是将目光聚焦于“新闻”这一最直接、最有力的信息载体,剖析其是如何被制造、传播,以及最终如何渗透进我们的生活,塑造我们的认知。作者的写作风格非常有感染力,他仿佛一个经验丰富的向导,带着我在信息时代的丛林中穿梭,指引我认清那些隐藏在表面之下的复杂脉络。我尤其欣赏他对新闻伦理的探讨,以及在各种利益纠葛和技术变迁下,新闻从业者所面临的真实困境。书中对“事实”与“观点”界限模糊化的分析,让我尤为警醒。当算法推荐、社交媒体的碎片化信息充斥我们的屏幕时,我们究竟在追逐什么?是真相,还是情绪的宣泄?这本书给了我一个重新思考的契机。它让我意识到,每一个被推送的新闻,都经过了层层筛选和包装,而我们作为读者,也需要培养一种“免疫力”,一种辨别和质疑的能力。

评分《新闻的骚动》这本书,给了我一种前所未有的阅读体验。它没有采用枯燥的理论分析,而是通过生动的故事和深刻的案例,将我带入了一个充满活力与挑战的新闻世界。作者的文字有一种独特的魅力,能够将抽象的概念具象化,让我能够直观地感受到新闻的“骚动”之处。我尤其欣赏他对“新闻的权威性”如何受到挑战的论述,以及在社交媒体时代,传统媒体所面临的困境。当人人都可以成为信息发布者时,新闻的“把关人”角色又该如何定位?这本书让我对新闻的未来走向充满了好奇,也对我们作为读者,如何与新闻共存,有了更深的思考。它不仅仅是关于新闻行业本身,更是关于信息如何在社会中流动、如何影响我们的认知、如何最终塑造我们所生活的世界。

评分读完《新闻的骚动》,我脑海中挥之不去的,是那些在信息洪流中不懈探索的记者身影。这本书的伟大之处,在于它将我们从一个旁观者的角度,拉入了新闻生产的核心地带,让我们得以窥见那些不为人知的艰辛与荣耀。作者的叙述方式非常沉浸式,他不仅仅是在描述事件,更是在传递一种氛围,一种对事实的执着追求,以及在复杂环境中保持独立判断的勇气。我特别欣赏他对“新闻的即时性”与“深度调查”之间关系的探讨。在追求速度的当下,深度调查似乎成了一种奢侈,但恰恰是这些调查,才可能揭示出那些被掩盖的真相。这本书让我对新闻从业者的职业操守有了更深的敬意,也让我对我们获取信息的渠道有了更审慎的态度。它提醒我,每一个新闻报道的背后,都可能是一次漫长而艰辛的求证过程,而我们应该给予这些努力应有的尊重。

评分初读《新闻的骚动》,我便被其独特的视角所震撼。它没有落入俗套地去批判新闻行业的种种弊病,而是深入剖析了新闻生产机制本身所蕴含的巨大能量,以及这种能量在信息时代被放大后的双重性。作者以一种近乎解剖学的方式,层层剥开了新闻背后的运作逻辑,让我得以窥见那些隐藏在公众视野之下的真实图景。从早期报业的黄金时代,到如今数字媒体的爆炸式增长,他都娓娓道来,丝丝入扣。我特别喜欢他对“即时性”这一概念的探讨,以及它如何重塑了我们对新闻的期待和容忍度。这种追求速度的背后,往往是深度和准确性的牺牲,而这种牺牲又会引发怎样的连锁反应,作者的描述让我陷入了深深的思考。他并非简单地罗列事实,而是通过生动的案例和深入的分析,引导读者去理解新闻背后的驱动力,以及媒体在社会转型期所扮演的关键角色。这本书让我重新审视了自己每天接触到的新闻信息,不再是 passive 的接收者,而是开始主动地去探究其来源、目的和潜在的影响。它教会了我如何更批判性地看待信息,如何辨别真伪,如何在纷繁复杂的世界中保持清醒的头脑。

评分这本书的封面设计就足以吸引我的目光,那种略带压迫感却又充满活力的字体排版,配合着那幅仿佛捕捉到瞬间爆发的新闻画面,立刻勾起了我对“新闻”这一概念的无限遐想。翻开第一页,我便被作者那犀利的笔触所吸引,他并没有像许多评论家那样,一上来就堆砌枯燥的理论和抽象的概念,而是用一种近乎叙事的方式,将我带入了一个个真实的新闻事件现场。我仿佛能听到记者们在危机时刻的急促呼吸,感受到摄像机镜头背后那双审视世界的眼睛,更能体会到信息洪流中,真相与谎言之间那微妙而惊心动魄的角力。作者对于细节的把握,以及对人物心理的细腻刻画,都让我拍案叫绝。他没有将新闻从业者塑造成无所不能的英雄,而是展现了他们作为普通人的脆弱、挣扎与坚持,这种真实感,远比任何宏大的叙事都更能打动人心。每一次阅读,都像是在重新经历一次新闻的诞生过程,从最初的线索搜集,到信息核实,再到最终的报道发布,每一个环节都充满了挑战与未知,也充满了对社会责任的深刻反思。这本书不仅仅是在讲述新闻,它更是在探讨新闻背后的力量,以及这种力量如何塑造我们的认知,影响我们的生活,甚至改变历史的走向。我从中看到了新闻的温度,也看到了新闻的冷峻,更看到了新闻的复杂与多维。

评分读的第十三本阿兰德波顿,也是最失望的一本。以前他基本每一页都会让人觉得“我靠,有insight”,而这本书中他一副老学究要出来主持公道拯救人类的样子,苛刻得要命,relax 一点不好吗?

评分阿兰·德波顿的东西看多了就会看出一股英伦才子的矫揉。洋溢其中的乐观主义不过是一厢情愿,鬼才相信新闻业者会自我约束——观点说的倒是颇漂亮,但那不存在。只要存在利益,世间便不可能有理想的媒体,充当工具是其必然的宿命。特别是社会新闻一章太甜,揭示外在的犯罪原因会让他人警醒?仅仅会增加圣母表现的机会罢了。总之本书的更大意义在于修身,汝说新闻本身的改进?那是什么可以吃吗。毕竟才子,不通人性。惟有一句念念不忘——“昨天说过的道理,在明天仍有一席之地”。

评分关于新闻的“偏见”,让我很受启迪,但认为可操行太低。他“正确的新闻”需要以“人”为主管重点引导,但同时他又认为“人”为主管重点靠不住。黑格尔认为新闻目前的位置等同于宗教的位置。可对宗教是盲从,对新闻只是盲目,没有从!大部分人根本不知道自己为什么要看新闻,到底看了什么新闻,收获了什么信息,这些信息对自己有什么用?同样的是一种焦虑,用新闻的焦虑来客服生活本身的焦虑,焦虑转移、叠加,深化了焦虑。读起来很爽,一口气读完,意犹未尽!

评分潜台词是这样的:“让你再骚动 扇你一耳光 ” 扇的位置特别痛准狠 不懂为嘛要让邱兵写序,写得风马牛不相及

评分休憩28th,阿兰德波顿较失败之作,投入诚意与思考不菲,成果菲薄。严重高估新闻对人类生活的绑架与影响,对新闻所涵盖部分与特点的分析也有诸多值得商榷之处,如果对这些问题不考虑对错,按照他的逻辑推导,全书又太单薄,感觉写的有些失败,而少见的中文序则离题万里令我心情不爽。此书购于杭城,我心爱的充满正妹与好书的浙工商晓风,我回去的时候书店空空荡荡,没有正妹,只有好书,全价买了这本作为纪念,本希望这是本很不错的书,让我多一个自豪的理由,结果是本这,sigh,正妹何在,烟水茫茫

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有