具体描述

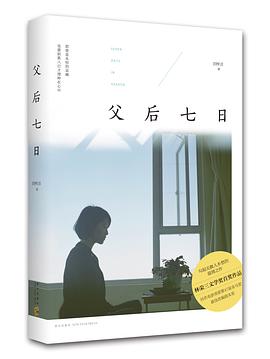

宝岛才女刘梓洁盛名之作

勾起无数人乡愁的温情之作

.

林荣三文学奖首奖作品

金马奖同名电影原著

.

父亲去世后的七天,葬礼乍看行礼如仪,却更似一场悲喜交加的荒谬闹剧。然而,忙碌过后,思念在零碎的日常小事间漫延……

.

经过长达七年的酝酿,刘梓洁记录下与父亲的告别,回首多 年离家求学、工作与生活的岁月,以独特的叙述节奏与语言风格释放乡愁,倾诉生存的感触。

在一篇篇回忆絮语中,悲伤被轻盈地诉说,肃穆匿身于戏谑背后,琐碎日常的饶富滋味,孤身独行也可畅游异乡再找寄托,而那些失去的、沉重的才最令人回首凝眸。

.

=========

.

《父后七日》突破了诸多的限制,开辟了散文的全新版图。——林荣三文学奖

.

《父后七日》乍看以行礼如仪的方式叙述日日发生的事情,读起来却不冗长或琐碎;提到的每件事似乎都有某种荒谬性,却又带着很强烈的情感,直到最后,深沉的悲伤才终于爆裂开来。──张曼娟

.

说到底最最感人的,终究仍是生死之间的惘然与遗憾,终究是那伴随着死亡而来的内在缺失,那是不可收拾的伤痛。——马家辉

作者简介

刘梓洁

1980年生,台湾师大社教系新闻组毕业,清华大学台湾文学研究所新闻组肄业。曾任《诚品好读》编辑、中国时报记者,现为专职作家、编剧,兼职瑜伽老师。

问她为什么喜欢写作?她回答:“因为希望赶快写好出去玩。”

.

文学作品:

2010年 散文集《父后七日》

2012年 散 文集《此时此地》

2013年 短篇小说集《亲爱的小孩》(已出版)

.

影视作品:

2004年 电视剧本《野百合》(与蔡宗翰合著)入选公共电视百万原创剧本

2010年 担任电影《父后七日》编剧,并与王育麟共同执导

.

得奖纪录:

2003年 小说《失明》获联合文学小说新人奖

2006年 散文《父后七日》获自由时报林荣三文学奖散文首奖

2010年 电影《父后七日》获第12届台北电影节最佳编剧

2010年 电影《父后七日》获第47届金马奖最佳改编剧本

目录信息

.

父后七日

后来

与《父后七日》一起的时光——同名电影拍摄札记

.

辑二 返乡者

.

返乡者

我的一九八○年代

王功重游

乌路赛

爷爷与铁道的故事

.

辑三 一个人住好多年

.

永和味

一个人住好多年

猫咪日记

猫咪搬家记

上班族日记

采橘记

给自己一个机会

如梦之梦

.

辑四 旅行的瞬间

.

岛屿时光

云南书简

旅行的瞬间

雷骧心中的上海

香港,伪非法居留

住在书店里

.

后记 没错,我也是这么想的

· · · · · · (收起)

读后感

看同名电影时姥爷刚去不久,姥姥还在。 看完后我上网找来了生发出电影的原作,居然那么短,还得了散文大奖,评委们真有眼力,若是换成我,在看到电影前顶多对着这篇似松实紧的小文发一会呆。写回忆文字跟拍电影果然相通,你才气若够,嘻笑怒骂间就把情绪一股脑儿全送给读者,否...

评分 评分就像桌子上有一壶热茶氤氲着水雾,身旁有一只猫不时过来蹭蹭你的腿,你一边瞧见窗外的日光渐渐黯淡,一边看到她脸上绽放的美丽光彩。她不紧不慢的讲着她的故事,这其中有父亲的过世、有自己的成长、有失恋的领悟还有一些零零碎碎的生活片段。没有什么惊天动地的大事,也没...

评分不要隐藏泪水与脆弱,最坚强的人,总是平和地与它们在一起。 这是我印象深刻的一句话。 刘梓洁短短四千字,视角对准葬父的七天。让人能感受到她丧父之痛后的一句话“都说累得像哭爹,原来哭爹真是一件很累的事”! 但即使永恒的哀痛,要到第八日才埋种在心中。这点深有体会...

评分记得阅读《父后七日》的时候,有这样一句话:不要隐藏泪水与脆弱,最坚强的人,总是平和地与它们在一起。其实在看到这句话的刹那,我就已经决定让这句话深深刻在我的脑海中。 记得爷爷得癌症已经是高三时候的事情了,因为当时高考冲刺比较紧张,所以一般只能一周去看望一次。...

用户评价

前段时间听骆以军的故事便利店让我对“永和”这个地方记忆深刻,也不是说发生在那里的故事有多惊心动魄,就是诉说那些过去的故事总让我想起一种东西叫乡愁,这本书里也提到了这个地方,作者在读大学时居住在永和,度过了丰满的青春时光,在永和,学校和家乡之中诉说着过去的故事。

评分前段时间听骆以军的故事便利店让我对“永和”这个地方记忆深刻,也不是说发生在那里的故事有多惊心动魄,就是诉说那些过去的故事总让我想起一种东西叫乡愁,这本书里也提到了这个地方,作者在读大学时居住在永和,度过了丰满的青春时光,在永和,学校和家乡之中诉说着过去的故事。

评分我记得已经看过旧版了,怎么又看个新版,算是把旧版错字啥的都修订了。同名作为最佳

评分我记得已经看过旧版了,怎么又看个新版,算是把旧版错字啥的都修订了。同名作为最佳

评分不太喜欢看散文,但她写得很鲜活。散文要很诚实很开放才能写吧。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有