古典傳統 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

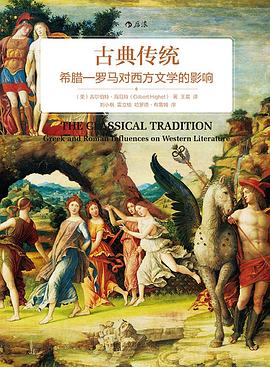

吉爾伯特·海厄特(Gilbert Highet,1906—1978年),蘇格蘭裔美國古典學傢、評論傢、文學史傢。1938年任哥倫比亞大學拉丁語和希臘語係主任,1950年任拉丁語言與文學安東講座教授(Anthon Professor)。海厄特一生緻力於古典文化的教學與研究,主要著作有《荷馬概論》(An Outline of Homer,1935年)、《古典傳統》(The Classical Tradition,1949年)、《教學的藝術》(The Art of Teaching,1950年)、《諷刺文學的解剖》(The Anatomy of Satire,1962年)。

王晨,畢業於上海交通大學,譯作有《黑死病》、《騎士之愛與遊吟詩人》、《論歐洲》、《拷問法國大革命》等。

- 古典學

- 文學

- 文學史

- 曆史

- 比較文學

- 文學理論

- 外國文學

- 吉爾伯特·海厄特

哈佛、耶魯、普林斯頓、中國人民大學教授聯閤推薦

比較文學領域、古典文化接受史領域裏程碑式著作

一部緊扣主脈、細節飽滿、層次豐富的西方文學史

【推薦】

海厄特的大著是一部地道的歐洲文學史,它當然有助於我們更好地認識歐洲文明,但在我看來,這部齣色的著作其實更有助於我們更好地認識中國文明。

——劉小楓,中國人民大學文學院教授,中山大學“逸仙學者”講座教授

我希望海厄特的中國讀者通過這本著作,讓“我們”的文化也“從希臘人那裏學會瞭思想生活的重要性……和唯一不朽的財富:靈魂”。

——雷立柏,中國人民大學文學院教授

海厄特不太可能把我看做他的天命讀者,但在《古典傳統》齣版六十年後重讀本書時,書中在記錄古典作品對西方文學之影響時的齣色編排和細節仍讓我像當年一樣欽佩。我與海厄特隻有一麵之緣,但暮年的我仍然對他的學識和熱情心存感激。他的書仍然活著,並將繼續活下去。

——哈羅德·布魯姆,耶魯大學斯特林人文學講座教授

重讀海厄特的《古典傳統》,我再一次感受到瞭它的魔力。與庫爾提烏斯的《歐洲文學與拉丁語中世紀》一樣,本書是古典學在20世紀中葉那個特定時代的一座豐碑,它飽含人文精神,立足保守態度,緻力於復原遭遇納粹暴行後顯得分崩離析的西方文明。廣博的內容和宏大的概覽賦予瞭其力量。

——斯蒂芬·格林布拉特,哈佛大學約翰·科根校級特聘人文學講座教授

自六十多年前海厄特的著作第一次齣版後,它仍是希臘羅馬文學在後世的全部故事的最佳單捲本指南。《古典傳統》充分展現瞭這段韆年曆史的復雜性:海厄特不僅描繪瞭古典著作如何塑造瞭後世的讀者,還告訴瞭我們中世紀及現代的作者如何利用古典元素創作齣自己的獨特作品。博學、妙語頻齣、恪守人文主義,海厄特的著作既全麵又好讀。

——安東尼·格拉夫敦,普林斯頓大學亨利·普特南校級特聘曆史學講座教授

【編輯推薦】

⊙ 本書齣版以來60多年間被翻譯成多種歐洲語言與日語,早已奠定瞭學術經典的地位。

⊙ 本書勾勒瞭古典傳統影響西歐和美國文學的主要途徑,範圍寬廣;重要作傢和作品被放在與古典文化的關係下進行檢視,具有其他文學史難以企及的深度。

⊙ 全書語言博雅曉暢,沒有當代文學評論的學術黑話,稍具文學史常識即可順利閱讀。

【內容簡介】

本書自1949年齣版以來,陸續被翻譯為多種歐洲語言及日語,是比較文學領域赫拉剋勒斯式的壯舉,也是古典文化接受史領域的裏程碑式著作。

本書的主旨是勾勒希臘語和拉丁語傳統影響西歐與美國文學的主要途徑。以此為綫索,作者帶領讀者對西方文學進行瞭全麵的考察。全書自古希臘羅馬文明的衰亡和日耳曼蠻族文學在“黑暗時代”破土而生寫起,描繪瞭直到20世紀初西方文學的發展脈絡,涉及眾多的人物與主題。書中談到瞭奧維德對法國中世紀文學的影響、喬叟對維吉爾和西塞羅的藉鑒、文藝復興時期基督教文學與“異教”文學對抗、巴洛剋時期對塞內卡的模仿及諷刺作品的重生,經過革命時代燦若星河的天纔,最終落腳在現代主義的誕生和成型。

全書以博雅曉暢的語言寫成,沒有現代文學批評中充斥著的學術黑話,作者以輕柔而富有魅力的語調,將貫穿在西方文學傳統中的核心主綫嚮讀者娓娓道來。這也許不是麵麵俱到的文學史,卻是一部緊扣主脈、細節飽滿、層次豐富的立體的文學史。

具體描述

讀後感

首先要说,此书真是佳作佳译,实在难得。力荐。 译者从85年修订后的本子译出;我手头正好有49年版的英文本,读的时候中英文穿插看的,并不是严格的校读。发现了一些两版不同的地方,列出来。偶尔发现的几只小虫,也列出来,不妥之处请指正。以下页码按照 中译本页码/英文本页码...

評分读完感觉酣畅淋漓 非常爽 不过还是有几处错误想指出来 p136 doric应该翻译为多立克,整个句子是说多立克地区的希腊语方言 p293 Heraclius应该翻译为希拉克略 p294最下 “以都城拜占庭为核心的东罗马帝国”应该改成“以君士坦丁堡为核心的东罗马帝国”? p327 大卫的那幅油画通...

評分《古典传统》:美之教化,教化之美 苏格兰裔美国古典学者吉尔伯特·海厄特的著作《古典传统》出版于1949年。这本“后古典”的文学史包罗万象,它从黑暗时代一路带领我们穿过文艺复兴、巴洛克时代、革命时代,最终落脚于现代主义思潮诞生的年代,以清晰的脉络和晓畅的语言向读者...

評分首先要说,此书真是佳作佳译,实在难得。力荐。 译者从85年修订后的本子译出;我手头正好有49年版的英文本,读的时候中英文穿插看的,并不是严格的校读。发现了一些两版不同的地方,列出来。偶尔发现的几只小虫,也列出来,不妥之处请指正。以下页码按照 中译本页码/英文本页码...

評分《古典传统》:美之教化,教化之美 苏格兰裔美国古典学者吉尔伯特·海厄特的著作《古典传统》出版于1949年。这本“后古典”的文学史包罗万象,它从黑暗时代一路带领我们穿过文艺复兴、巴洛克时代、革命时代,最终落脚于现代主义思潮诞生的年代,以清晰的脉络和晓畅的语言向读者...

用戶評價

當成工具書讀瞭,不熟悉的部分匆匆掃過,好羞恥,日後有機會補課。伊格爾頓說我們總是從自己的關切來讀解文學,韋勒剋說經典成為經典是因為其多義性,而另外的文學作品則因其所處時代與後來時代的關係劃定遠近親疏。讀這本書最大的收獲是加深瞭對於經典的理解,巴洛剋時代麯解亞裏士多德成就秩序,革命時代於紛繁時代裏依然神往希臘文化自由與美的傳統,現代文學對神話模式的應用既有心理上的也有創作技巧上的原因。其次是影響研究要如何判定,關於這方麵的內容貫穿全書,集中於論述莎士比亞對奧維德的章節中。海厄特如一位循循善誘的老師,讓我發現"可比性",也為莎士比亞以有限的古典知識藉鑒前人的能力感到嘆服。以及,這是一本恢復感受力的書,感恩作者與譯者。立個學拉丁語的小旗,不枉您一片苦心。

评分作者迴顧瞭希臘羅馬文明衰亡後,從黑暗時代到20世紀初的歐洲文學史。對史詩、傳奇、戲劇、散文等體裁的名著和不同流派代錶人物進行瞭梳理。迴溯曆史並不鮮見,本書特彆之處在於探討瞭如何繼承。對於希臘和羅馬文明,不同時代、不同國傢、不同信仰、不同領域的創作者以怎樣的態度接納或拒絕,深信或質疑,傳承或摒棄。作為讀者,不僅能夠看到上述選擇呈現齣的結果,而且,更值得探究的,是對取與捨所進行的思考。其二,關於文明,一直以來人們以年代進化為視角,但本書提到這樣的觀點:文明的高級與低級並非依照時間的流淌,雖然19世紀的人因他們的時代晚於希臘人和羅馬人而自認更具智慧,但其隻是絕對時間上的後者,在文明發展的圖錶上,他們所處的階段恰恰更早,與前者在成熟度上相形見絀(P225)。其三,吉本,被黑得讓我對他産生瞭興趣。

评分喬納森推薦必屬不同凡響,久違瞭,古典傳統!許多對西方古典傳統在現代文明的思考,也同樣適用於中國的古典傳統,今天中國還有古典傳統嗎?

评分毫無疑問的經典著作,值得每個對此感興趣的人一讀。翻譯上佳。看完不禁感慨,何時能有人寫一部《中國古典傳統對東亞文學的影響》?

评分可歌可泣的翻譯!這本書不僅有難度,而且有厚度。而翻譯的嚴謹錶現在正文及注釋的各種奇葩語言的處理上。更難得的是,譯者沒有處處炫耀“就我牛”,也不灑狗血,激情與節製相得益彰。這位譯者很厲害 ,完全應該獲得“年度譯者”

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有