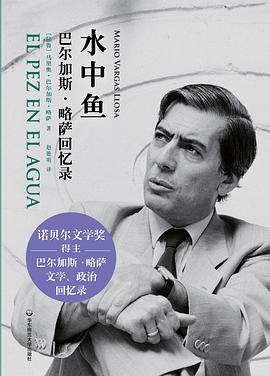

水中鱼:巴尔加斯·略萨回忆录 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

- 传记

- 马里奥·巴尔加斯·略萨

- 回忆录

- 秘鲁

- 略萨

- 拉美文学

- 巴尔加斯·略萨

- 外国文学

- 巴尔加斯·略萨

- 回忆录

- 文学

- 南美文学

- 西班牙语文学

- 小说

- 个人经历

- 智利

- 文学回忆

- 思想

- 文化

具体描述

1990年,马里奥·巴尔加斯‧略萨角逐秘鲁总统大选失利后,“自我放逐”到欧洲,在此期间撰写了一部“选战回忆录”,这就是《水中鱼》。

全书共二十章,单数各章回忆了作者是怎样踏上文学之路的,其中穿插了其童年和青少年的成长过程、记者工作生涯、求学历程、文学创作,以及与胡里娅姨妈的婚姻;双数各章描写了作者从1987年至1990年的政治历险:从反银行国有化开始,到组织民主阵线,到参加总统竞选,到失败的出走和回归文学之路。

这是一本独特的回忆录,读者不仅能从中了解到略萨的生平和创作动力,同时也能窥探到秘鲁的历史与现实、党派斗争、竞选内幕等。

-------

诺贝尔文学奖得主巴尔加斯·略萨文学、政治回忆录

略萨这本回忆录既是一份政治立场的声明,又是一场文学生涯的见证,两者同样引人入胜。

——《出版人周刊》

(巴尔加斯•略萨)出版了一部引人入胜、时常饱含着痛苦的回忆录……发人深省。

——《纽约时报》

《水中鱼》提供了一幅令人叹服的自画像,刻画了一个深陷在民主极端无理性的浪潮下的政治天真儿……一个时常令人发笑又具有警世意味的故事。

——《时代周刊》

作者简介

马里奥·巴尔加斯·略萨(1936— ),著名作家,世界小说大师,被誉为“结构现实主义大师”和拉美“文学大爆炸”主将之一。

1936年生于秘鲁南部亚雷基帕市的一个中产家庭,父母在其出生前数月即离异,略萨出生后随妈妈在祖父一家长大,直到十岁时才第一次见到自己的父亲。不久,父母复合,一家人住到利马郊区,略萨在这里度过了少年时光。

略萨十四岁时,父亲将其送往莱昂西奥·普拉多军事学校就读;毕业前一年,又在报社当实习记者。最后,略萨从军校退学,在圣米盖尔中学完成中学学业。期间,略萨撰写的第一部剧本《印加王之逃遁》被搬上舞台。

1953年,略萨进入圣马尔科斯大学主修文学与法律,并供职两家报社。1957年第一次出版短篇小说《首领们》,标志着文学生涯的开始。1958年,获奖学金赴西班牙马德里大学深造,后移居巴黎。

1987年,略萨回到秘鲁,开始投身政治。1989年,在出生地亚雷基帕市正式宣布投入总统选战,但最终失败,“自我放逐”到欧洲,重新回归文字创作。

2010年,因为略萨在作品里“对权力结构进行了细致的描绘,对个人的抵抗、反抗和失败给予了犀利的叙述”,荣获诺贝尔文学奖。

目录信息

第一章 是我爸爸的那位先生

第二章 圣马丁广场

第三章 利马,可怕的城市

第四章 民主阵线

第五章 幸运的军校学员

第六章 宗教、市府选举与摇臀舞

第七章 新闻学与放荡的生活

第八章 自由运动组织

第九章 鲁乔舅舅

第十章 公生活

第十一章 阿尔贝托同志

第十二章 阴谋家与四小龙

第十三章 勇敢的小萨特

第十四章 廉价的知识分子

第十五章 胡利娅姨妈

第十六章 巨变

第十七章 波斯鸟

第十八章 肮脏的战争

第十九章 巴黎之行

第二十章 句号

补遗

· · · · · · (收起)

读后感

评分

评分

评分

评分

用户评价

连回忆录都是双线结构,可以看出略萨中毒之深了。但那位记者的原型却没有一个胡莱玛来拯救他。

评分单数章是文艺青年成长记录,双数章是80年代以后的政治生活记录。A面B面,交叉互织,略萨的人生。写法不好,流水账叙述,或者翻译之故,平淡枯索。不过作为略萨本人回忆录,必读书吧。

评分读完第一和第三章

评分特别之处是单章按照时间轴写童年开始的世界 双章按照时间轴写政治开始的世界 所以作者说过了 他更适合当一个作家而不是政治家 文字足够坦诚 包括军校一堆同学比赛自慰 射精最快最远以彰显男子汉气概 14岁去妓院破处 因为兼职当小报记者而被道友诱导吸食了大麻 被教友猥琐摸阴茎后从此由虔诚的教徒变无神论者 和妻子胡利娅(舅妈的亲妹 长自己13岁 当时自己19岁 对方32岁)的相识恋爱结婚经历……但如果当选总统了 还想每天两个小时看书 两个小时写作 确实不宜当总统的 过于理想主义 不适合官场——这里顺便说说奥巴马 在任总统期间还写两本书 其实说明本职工作没尽心尽力 至于文笔 属于白描类型的 并不迂回曲折 1936.3.28出生 诺贝尔文学奖得主

评分只得一生

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有