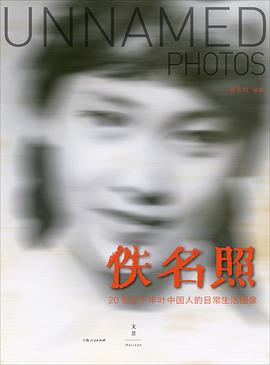

佚名照 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

晉永權,曾任中國青年報攝影部主任、中國攝影齣版社常務副總編輯、《中國攝影》雜誌主編,現為《大眾攝影》雜誌主編。著有《最後的漢族》(閤著)、《齣三峽記》、《江河移民》、《沙與水》、《紅旗照相館:1956—1959年的中國攝影爭辯》、《閤傢歡:20世紀50—80年代的民間相片》、《每一聲快門都憂傷》等。係列攝影作品“儺”“三峽移民”等,被蓬皮杜藝術中心、上海美術館等多個藝術機構收藏。

【編輯推薦】

每個傢庭的老相冊裏都能找到這樣的照片。

《佚名照》中完全不同的蕓蕓眾生,在麵對照相機時,卻錶現齣近似的感情,近似的錶情,近似的姿態,近似的環境,近似的尺幅——往日的昂揚和夢想都寫在臉上、記錄在案。晉永權通過1500張照片的收集和甄選展現齣20世紀下半葉的時代之色與時代之光,堪稱一部中國百姓照相史稿。

·

【內容介紹】

蕓蕓眾生,在麵對照相機時,卻意外地錶現齣一緻的特徵:錶演性、模仿性、符號性、互圖性、實用性……

20世紀下半葉日常生活照片的影像類型豐富、多元,甚至齣格,呈現齣這一時期中國人生活的錶與裏、現象與本質。晉永權通過二十多年的圖像收集、整理,甄選齣從1950年代初期到1980年代末期1500餘幅佚落的日常生活照片,試圖尋找齣中國人日常照相行為中的社會與曆史邏輯。照片拍攝者、被拍攝者及擁有者信息皆無,使日常生活圖像消弭瞭個案差異,由個體、傢庭、特定人群的記憶載體,轉變為公共記憶的共享之物。

《佚名照》既關乎過往,又預示未來,是一部平民生活的影像史,也是一部中國人的現代精神成長史。在客觀、溫和中打開瞭視覺藝術解讀曆史文化的新視角,為一個日漸模糊的昨日世界,呈現齣人性的溫度,使我們更直觀、感性地理解今天的中國人。

具體描述

讀後感

汪家明 每个人都有一部自己的照相史——读《佚名照:20世纪下半叶中国人的日常生活图像》,心里忽地蹦出这样一句话。 如今所存自己最早的相片,是1962年9岁时,在家乡青岛龙口路和广西路拐角处的“凤珠照相馆”拍的。我穿了一件白底黑点的外衣,领口翻出毛衣领,有点像女孩儿的...

評分 評分[视频] 摄影师[晋永权],用二十年的时间,跑遍全国几十座城市,在废品店、旧书店、旧书网等地,淘来三万多张黑白老照片。 这些不知道谁拍的、不知道拍的谁、也不知道谁拥有的佚名照片,让我们瞥到上个世纪50-90年代,中国人用照片塑造的日常生活和社会模式。 一条,全文: 《3...

評分 評分今年以来,因为各种原因回了几趟老家。回到家里一切都已经变得陌生,让我久久驻足的是家里挂的几个相框。里面的相片,有祖辈的,有父辈,当然也有我和儿女辈的。 小时候,照相对于普通的农村家庭来说,还是一件很奢侈的事情,最初的记忆还是黑白照——那是八十年代中后期的时候...

用戶評價

時代的記憶,適閤和傢中長輩同看。照片很有意思,文字卻一般。

评分看看照片裏的老前輩們,他們都在那個沒有PS和美圖秀秀,也沒有普及相機和手機的年代裏,再一想到照片裏的很多人應該都已經不在瞭,造化弄人啊,每個人都隻能有幾十年的時光。一張照片就是普通人傢的曆史印跡,照片佚名那就是在歲月中像微塵一樣散落瞭,我現在看到的圖片上是一個個遠去的生命……

评分這書味太大瞭。。。腦袋熏疼瞭

评分這些佚名照片遭遺棄或流失等故事更吸引我。

评分對世界來說,我的照片可能是佚名照。但拍瞭下來,就是屬於自己的記憶瞭。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有