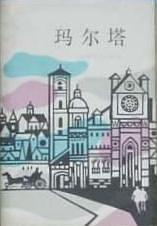

具體描述

當代最有影響力的作傢、藝評傢、公共知識分子約翰·伯格的自傳性小說;一部記憶之書、死亡之書、愛之書、成長之書,一部深沉無悔的告解。

沒人能比死人更懂得咀嚼活著的滋味。

在裏斯本,約翰遇見自己的母親,坐在一個公園長椅上,衝他綻齣學生般的天真笑容。她已經死去十五年瞭。

在剋拉科夫的集市,他認齣瞭肯,他的“嚮導”,他少年時生命中最重要的人。他們上次相遇,肯六十五歲,而那是四十年前的事情。

如何計量,進入我們人生的,究竟有多少生命?

這本書領我們在生者與死者的相遇中穿越歐洲:從裏斯本,到日內瓦,到剋拉科夫,還有伊斯靈頓、馬德裏、波蘭……

那些看似獨立的故事,暗自勾連;那些難以安頓的靈魂,終於找到歸屬之所;那些感性可觸的記憶,刺痛瞭現在。

作者簡介

約翰·伯格(John Berger, 1926- ),小說傢,畫傢,藝術史傢。1926年齣生於倫敦。1946年從軍隊退役後進入Cen tral School of Art和Chelsea School of Art in London學習。1948至1955年以教授繪畫為業,曾舉辦個人畫展。 1952年,開始為倫敦的New States man雜誌撰稿,迅速成為英國當代最具影響力的藝術批評傢。此後他更有多部藝術專著和小說問世。最近30年,伯格生活在阿爾卑斯山腳下的一個法國小村莊中,山民傳統的生活方式令他著迷,並反映在他的作品中。

在西方,約翰·伯格被認為是當代最有影響力的藝評傢、作傢和公共知識分子。《每日電訊報》問:“今日,還有誰能如約翰·伯格一般,這樣深刻地改變瞭我們看待藝術,看待藝術與時間、與景觀、與社會生活呢?”

目錄資訊

讀後感

阅读不是为了获取知识,而是为了享乐,为了从书中辨认出某种击中内心深处的东西。 约翰·伯格的《我们在此相遇》,让我同时收获了知识与共情。导读部分是梁文道关于约翰·伯格的访谈。他称约翰伯格是“西方左翼浪漫精神”的真正传人,于是,下意识,也把他和政治挂上了钩。但整...

評分一棵用金属支架造型的大树,他写为“人力的驯诱”。 他形容玩纸牌人的表情:精明又认命。 坐着不动的老妇:展示性的寂然不动。 母亲的步调:那是一个早已期待到达,期待坐下来的步伐。 慢慢寻找合适的字眼:咀嚼着,仿佛其中有个字包了一层软骨,得多嚼几回才能咽下。 那...

評分读完《我们在此相遇》,好像是什么也没读到,回去翻了翻,这是约翰伯格作品里豆瓣评分最高的一本。所以要写下些语句才能静下心来回忆书中的让你相遇心动的时刻。 选择这本还是喜欢约翰伯格地质学的书写范式,只不过相同的时间和空间,却被他赋予了故去的人物和想象的故事,记...

評分地志学书写与记忆术 ——梁文道谈约翰•伯格之二 编 者:谈一谈您读完《我们在此相遇》的感受吧。 梁文道:首先,伯格是一个很好的作家。今天大家对他的认识是艺术评论家,其实他写小说的历史比他写艺术评论还早,做文学创作的经历非常非常老。他从开始就是一个时事评...

評分一棵用金属支架造型的大树,他写为“人力的驯诱”。 他形容玩纸牌人的表情:精明又认命。 坐着不动的老妇:展示性的寂然不动。 母亲的步调:那是一个早已期待到达,期待坐下来的步伐。 慢慢寻找合适的字眼:咀嚼着,仿佛其中有个字包了一层软骨,得多嚼几回才能咽下。 那...

用戶評價

沒看完,不想看瞭

评分細嚼慢咽,依然食之無味。

评分喜歡《裏斯本》《死者記憶的水果》《伊斯靈頓》《馬德裏》 其它篇章無感

评分細嚼慢咽,依然食之無味。

评分又是梁哥的腰封

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有