具体描述

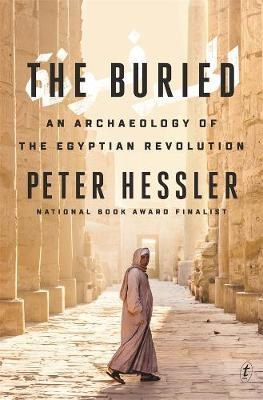

作者简介

彼得·海斯勒(Peter Hessler),中文名何伟,曾任《纽约客》驻北京记者,以及《国家地理》杂志等媒体的撰稿人。

他成长于美国密苏里州的哥伦比亚市,在普林斯顿主修英文和写作,并取得牛津大学英语文学硕士学位。海斯勒曾自助旅游欧洲三十国,毕业后更从布拉格出发,由水陆两路横越俄国、中国到泰国,跑完半个地球,也由此开启了他的旅游文学写作之路。

海斯勒散见于各大杂志的旅游文学作品,数度获得美国最佳旅游写作奖。他的中国纪实三部曲中,《江城》一经推出即获得“奇里雅玛环太平洋图书奖”,《甲骨文》则荣获《时代周刊》年度最佳亚洲图书等殊荣。海斯勒本人亦被《华尔街日报》赞为“关注现代中国的最具思想性的西方作家之一”。

目录信息

读后感

我叫彼得·海斯勒,是《纽约客》驻北京记者。这本书讲述的是我驾车漫游中国大陆的经历。 2001年夏,我考取了中国驾照,在此后的七年中,我围绕着汽车展开了对这个国家的研究考察。这七年也正是中国汽车业的高速发展时期,单在北京一地,每天申领驾照的新人就有一千多。有好几...

评分347题 如果别的驾驶员对你进行善意的提醒,你应该: A)胸襟开阔地仔细听取。 B)毫不听取。 C)听取,但不予理睬。 考过驾照的人都知道,这是科目一考试里的交规部分。这道题在考试辅导书里毫不显眼,可是对申请驾照的人来说,是郑重其事和小心翼翼的一个分数;...

评分《寻路中国》的书名与副标题(“从乡村到工厂的自驾之旅”)十分迷惑人,我将之当作旅游散文买下来,沏好咖啡,将阳光迎进屋内,打算惬意地欣赏一番,然而只翻两页,看到作者何伟把机动车驾驶员理论考试题抄出来的时候,我兴奋而尴尬地笑了,我自己考驾照时也背过、考过。...

评分据国务院参事冯骥才说,在过去的十年,全国每天消失80个自然村。 就是这个周六,来自台湾的师妹告诉我,她作为一个『本省人』,是真正来到大陆之后,听到每个人不同的口音以及每个人从那种口音之后所携带的城市历史与个人气质之后,才开始真正体验到她那么多年所不解的『外省...

评分我用视觉和嗅觉来读这本书。翻开第一页,嘿,我立即愉快地猜到作者何伟以往准给《美国国家地理》写过稿子,后来发现果然如此。这种文体对我再亲切不过了,我马上嗅到了特有的NG味儿,同时幻觉着翻开了那本明黄色框子的16页对开杂志。那些稿子带着露珠、烟尘,或者铺展着道路,...

用户评价

这本书最让我感到惊喜的,是它在探讨人性复杂性方面的深度和坦诚。作者似乎毫不畏惧地将那些藏在光鲜外表下的挣扎、矛盾和不完美暴露出来,它不提供简单的答案,也不对任何角色进行道德上的审判。我读到一些人物的选择时,内心会经历一场激烈的辩论,因为我能理解他们每一步行动背后的逻辑和无奈,尽管这些选择在外人看来也许是愚蠢或自毁的。这种对“灰色地带”的深入挖掘,使得人物形象立体得仿佛随时会从纸页中走出来,呼吸、叹息。这种处理方式,远比那些非黑即白的故事要来得有力量,它迫使读者跳出固有的思维框架,去拥抱生活本身的混沌和不可预测性。这种文学上的勇气,是当代许多作品中所缺乏的,值得所有追求深度阅读的同好们细细品味。

评分从结构上看,这本书的编排可谓是匠心独运,它巧妙地平衡了故事的连贯性和独立体验。每一章节都可以被视为一个相对完整的小品,拥有自己的核心意象和情绪基调,即便你只是碎片时间翻阅,也能获得一次完整的阅读快感。然而,当你把它们串联起来时,你会发现每一个“小品”又是整体叙事肌理中不可或缺的一块拼图,共同构建了一个宏大而细腻的内部世界。这种松弛有度的节奏控制,让阅读体验变得非常自由和舒适,完全没有被作者推着走的压力感。而且,书中关于自然现象的描写,比如对光线、天气变化的观察,简直可以用科学家的严谨和艺术家的浪漫来形容,它们不仅仅是背景,更像是故事的“情绪指示器”,精准地烘托了人物的内心状态,高明之处令人赞叹。

评分我尝试着将这本书推荐给几位不同阅读偏好的朋友,而他们给出的反馈都指向了一个共同点:强烈的代入感和独特的氛围营造。那种感觉就像是,作者为你量身定做了一场沉浸式的体验,让你完全忘记了自己身在何处,完完全全地活在了故事构建的时空里。尤其是那些关于“失落”和“寻找”的主题,处理得非常克制而有力,没有用泪水或戏剧化的冲突去强行表达悲伤,而是通过一种近乎冥想的状态,让情绪自然地沉淀下来。整本书的结尾处理得尤为高妙,它没有给出一个明确的终点,反而留下了大量的想象空间,让你在合书之后,依然能在自己的脑海中延续这个故事的生命力。这是一种高明的文学技巧,它将最终的阐释权交还给了读者,让每一次重读都能发现新的感悟。

评分这本书的叙事节奏简直令人拍案叫绝,作者对于环境的描摹细腻得像是油画大师的笔触,每一个转角、每一处光影都仿佛能让人亲身感受到那种乡野的气息。尤其是一些关于当地人生活片段的捕捉,充满了生活化的质感和人情味,读起来丝毫没有架空感。我特别喜欢它在处理时间流动上的手法,时而舒缓得像夏日午后的微风,让人沉醉其中,时而又像突如其来的暴雨,将故事推向一个意想不到的高潮。情节的推进不是那种直来直去的线性发展,而是像一张层层叠叠的网,每一个细节的抛出都在为后续的某个瞬间做铺垫,当你猛然醒悟时,已经深陷其中,为那些埋藏的伏笔拍案叫绝。那种读完后,合上书本,依然能闻到纸页间散发出的泥土和青草混合的味道,久久不能忘怀的体验,实在难得。它不仅仅是一个关于“路”的故事,更像是一部关于“人与地”关系变化的沉思录,那种对土地的敬畏与依恋,透过文字的力量,深深地烙印在了我的脑海里,让人在喧嚣的都市生活中,对“慢下来”有了更深层次的理解和渴望。

评分我必须得说,这本书的语言风格极具个人特色,它避开了那些华丽辞藻的堆砌,转而采用了一种近乎散文诗般的简洁和力量感。作者似乎对日常用语有着一种独特的提炼能力,总能用最朴素的词汇,构建出最深刻的意境。有些句子,我甚至需要反复阅读三四遍,不是因为它们晦涩难懂,而是因为它们所蕴含的情感张力太大,需要时间去消化。比如,书中对一段长久友谊的刻画,没有大段的对白或激烈的冲突,仅仅是通过一些细微的肢体语言和眼神的交流,就将那种默契与疏离交织的复杂情感展现得淋漓尽致。这种“少即是多”的写作哲学,在这本书里得到了完美的体现。对于热衷于文字美学和叙事技巧的读者来说,这本书无疑是一座值得仔细挖掘的宝藏。它没有刻意煽情,但却在不经意间,触碰到了我们内心最柔软的部分,让人不禁反思自己生命中那些看似微不足道却又至关重要的连接点。

评分印象最深的两个很有画面感的片段,一是作者一路追随着古长城的遗迹行驶,大漠中露宿,其间突然被慑人的亮光惊醒,心怦怦跳,掀开帐篷发现居然是月光,莫名让我心驰神往。另一段是结尾处重返开发区,弃置的厂房里,周围一片附近厂区的轰隆隆机器运作声,全无人影,只有四壁满是农民工当年留下的自励的警句,有一种被历史裹挟着向前来不及回头审视的nostalgia(一时找不到合适的中文了)。

评分没有Oracle Bones惊艳

评分有些描述用英文读起来尖锐刻薄的可怕

评分何伟是很好的纪实作家。观察敏锐,细节呈现精湛,边读边脑补画面,精彩过直接观看纪录片。他尽量还原看到听到一切,保持中立和客观。这不易。

评分印象最深的两个很有画面感的片段,一是作者一路追随着古长城的遗迹行驶,大漠中露宿,其间突然被慑人的亮光惊醒,心怦怦跳,掀开帐篷发现居然是月光,莫名让我心驰神往。另一段是结尾处重返开发区,弃置的厂房里,周围一片附近厂区的轰隆隆机器运作声,全无人影,只有四壁满是农民工当年留下的自励的警句,有一种被历史裹挟着向前来不及回头审视的nostalgia(一时找不到合适的中文了)。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有

![押井守・映像機械論[メカフィリア] pdf epub mobi 电子书 下载](https://doubookpic.tinynews.org/c13f212b79178ed561a6ed48ede23ce99b5118fc3566e8504616cc6e8b97c57b/s1380138.jpg)