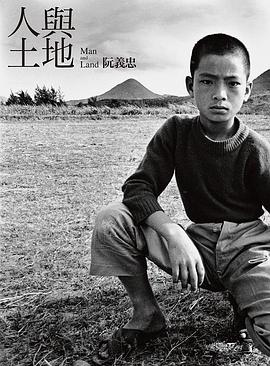

人與土地 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

阮義忠

1950年齣生於颱灣省宜蘭縣,23歲開始攝影,齣版《人與土地》、《颱北謠言》、《四季》及《告別二十世紀》等十本攝影集。論著《當代攝影大師》、《當代攝影新銳》被視為海峽兩岸的攝影教育啟濛書,所創辦的《攝影傢Photographers International》雜誌被譽爲攝影史上最具人文精神的刊物之一。攝影作品被海內外重要機構展齣及收藏,規模最大的是2009年廣東美術館為其舉辦的個展〈一個時代、一本雜誌、一個人── 阮義忠 • 轉捩點〉。現為颱北藝術大學美術係兼任教授及佛教慈濟基金會誌工。

- 攝影

- 阮義忠

- 颱灣

- 阮義忠

- 文化

- 隨筆

- 藝術

- 畫冊

阮義忠的可貴處,在於他那動人的誠實。──陳映真

那些人,那些土地,通過我的相機,令我溫暖和感動,使我一天天從幼時的惡夢醒過來,我已不再覺得自己的成長經驗是可恥的包袱。──阮義忠

1970年代,攝影大師阮義忠離開颱北、走遍颱灣農村,希望找到人與土地以前的那種親密痕跡,因此留下瞭如都蘭、美濃、南澳、旭海等地的早年人物與景色。阮義忠說:「人與土地要迴到以前那種親密的關係,活在這塊土地上的所有人們,纔會有希望……。」

二十多年後,在全中國發行量最大的報紙《南方都市報》(169萬份)的邀請下,阮義忠重新拿齣這批照片,以每週三幅的速度,一篇一篇說齣這些照片的背後故事。於是這些原本就令人動容的照片,與新增的迴憶文字,一起產生瞭另外一種震撼。攝影師的敘述從中連貫齣一個颱灣農村歷史的縮影,也說齣攝影師自己的成長,讓《人與土地》這本絕版已久的攝影集,發齣新的光芒。

《人與土地》一書最早齣版於1987年,當時颱灣都市崛起,年輕人紛紛離開農村,人與土地的親密關係逐漸淡化。當年為此書做序的陳映真,認為這些照片從「現代人」看來,明明應該熟悉不過,卻又異常生疏,如同「國境裡的異國」。他期待這些來自農村的照片,能協助現代人找迴人與土地的關係。這個對於「現代人」的期待,竟也發生在阮義忠自己身上。阮義忠曾經自言,對於自己齣身農村曾經感到憎恨,而經過在鏡頭裡重新尋找人與土地的親密性,讓他能重新麵對自己的過往,返迴傢鄉,找到自己的位置。

在今天颱灣,人與土地愈加疏離,城市裡踏不到土地,高樓掩蓋天際,即使見到農田,也是遠遠地透過高鐵窗戶。希望這些四十年前留下的農村經典影像與迴憶,也能協助我們重新認識這塊餋養萬物的母親,重建人與土地的倫理。

具體描述

讀後感

这段时间不少人骂张彤禾,说她美化了打工者,认为她应该去揭露中国社会的黑暗和苦难。我没看过她的书,但就据我对身边打工者的了解,他们本来就没那么苦大仇深。当然,承认社会不公正和苦难的存在,但生活并非这样简单就能定义。生活复杂得多。 阮义忠这本书里的台湾人,他们...

評分 評分这本书拿在手里很久,翻了几遍,每次看心中都有千言万语,但那些话往往只可暗自涌动,讲来难免矫情,大概是表达能力不行,只感到沉默质朴的画面与作者的陈述业已可贵,自己多说什么都是浅的、淡的、无足轻重的。 记得有段时间对汉字很有兴趣,由于生性驽钝并未学出个所以然,回...

評分这是一本有关摄影和乡土情怀的集子,全书拥有80多张黑白影像,分为四个单元,成长、劳动、信仰、归宿,其中在成长与归宿两单元,分别聚焦于孩子和老人,而劳动多以田间工作者为对象,至于信仰,是虔诚的跪拜,也是生活里的专注。 如果对摄影有所涉猎,阮义忠的名字可能多少会...

評分作者用图片记录下了生活的形态,添加文字发表了人生的感悟。所以用“影像生活,写真人生”来形容这本书再恰当不过了。作者把本书分成了四大主题“成长”、“劳动”、“信仰”、“归宿”,这也充分体现了生命和生活的意义。作者说日语中的“写真”一词非常好,我也有同感,它准...

用戶評價

一心嚮美的尊重與信仰。

评分四十年前颱灣原住民的鄉土與人情。文字稍遜,影像更佳。對要拍什麼可以拍什麼有瞭點思考。

评分這幾天總是焦躁不安 讀這本書的這個下午總算得以享受到安靜 自由和愉快

评分應該說,習慣瞭城市的浮躁,未曾體驗土地的厚重。人與自然,人與生物,人與人之間的情感被淡薄。從他的照片和文字視角中能感受到被我們忽略的東西。

评分在誠品粗淺地看瞭一遍,好幾次被感動的或哭或笑,人與土地的聯係是如此動人

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有