具体描述

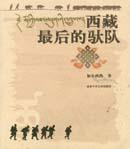

作为一种旧的劳作方式,有一千余年历史的驮盐在消失。1998年由于加碘盐的推广,驮盐正式成为历史。

本书作者是地道的藏族人,少年时有过在驮队驮盐的经历,他以优美流畅的文笔,翔实的资料为我们留下了关于驮盐珍贵的记忆。书中不仅记述了西藏北部牧民历经数月、赶着牦牛找盐、采盐、驮盐的过程,还涉及一些与驮盐有关的仪式、用语及文化习俗以及驮盐牧民与农民间的盐粮交换等过程。

作者简介

加央西热,男,藏族。1957年出生于藏北牧区一个并不富裕的牧民家中。1971年之前在家放牧,并自学藏文。14岁上小学。1978年中学毕业后留校任教。1983年调入那曲文化局,并开始艰难的文学创作,发表了《童年》《盐湖》《灵魂独白》等组诗,引起文学界的关注。以后又发表过不少诗歌、小说和纪实作品。

1987年之后,在基层党政机关任职。1944年调入西藏作家协会,曾任作协秘书长、副主席。现任西藏文联编辑事务部主任、西藏作家协会常务副主席,为中国作家协会会员、中国作家协会全委会委员。

目录信息

我的驮盐情结

去五村的路上

格桑旺堆的驮队行进在日趋萧条的驮运路上

在小牛犊泪泉扎营

盐语——驮盐专用隐语

扎加藏布江悲歌

盐湖的传说及驮队的遭遇

湖中的劳作——堆盐、背盐、盐歌、祭湖仪式

从盐湖启程

最后的团圆饭和祭祀灶神

盐粮交换

牧民商队出发

日地出事,商行行军受阻

格桑旺堆在拉萨

牧民商队在农区

村里故事

格桑旺堆的生意

顿加结婚

顿加婚变

剪羊毛的季节

格桑旺堆家庭的变故

后记

附录一 家庭个案介绍

附录二 驮盐队成员表

附录三 交换商队成员表

附录四 驮盐、盐粮交换行程图

· · · · · · (收起)

读后感

这是一个传奇, 作者是成年后才开始学习汉语和汉字的。 书的结构、故事、人物、旁白,象一部电影。 相比那些受过专业训练的藏族作家,加央西热的不加修饰的语言更能毫不做作地向读者展示一个真实生活。 可惜他英年早逝,令人唏嘘。

评分这是一个传奇, 作者是成年后才开始学习汉语和汉字的。 书的结构、故事、人物、旁白,象一部电影。 相比那些受过专业训练的藏族作家,加央西热的不加修饰的语言更能毫不做作地向读者展示一个真实生活。 可惜他英年早逝,令人唏嘘。

评分这是一个传奇, 作者是成年后才开始学习汉语和汉字的。 书的结构、故事、人物、旁白,象一部电影。 相比那些受过专业训练的藏族作家,加央西热的不加修饰的语言更能毫不做作地向读者展示一个真实生活。 可惜他英年早逝,令人唏嘘。

评分这是一个传奇, 作者是成年后才开始学习汉语和汉字的。 书的结构、故事、人物、旁白,象一部电影。 相比那些受过专业训练的藏族作家,加央西热的不加修饰的语言更能毫不做作地向读者展示一个真实生活。 可惜他英年早逝,令人唏嘘。

评分这是一个传奇, 作者是成年后才开始学习汉语和汉字的。 书的结构、故事、人物、旁白,象一部电影。 相比那些受过专业训练的藏族作家,加央西热的不加修饰的语言更能毫不做作地向读者展示一个真实生活。 可惜他英年早逝,令人唏嘘。

用户评价

阅读时间:2009年1月 像是在看纪录片,如果真是动态的就好了。说《藏地密码》是关于西藏的百科全书,可内个太悬了。纪录片看起来才真实。书中有大段的采盐歌曲 翻译成汉语出来很普通 甚至不押韵,但是我想,内些歌用汉语唱出来一定很清澈很好听。所以说,如果是个真正的纪录片就好了。可惜的是,这古老的文化即将消失……

评分文字很质朴,内容很可爱,简单纯粹的可爱。藏北的风情也许就是要用这样不加修饰的笔触来描绘,才会赢得盐湖女神的青睐。

评分读这本书的初衷,是想了解羌塘东西部驮盐文化差异,驮盐文化博大精深,它有一套完整的文化系统、有驮盐纪律、驮盐角色、盐语、盐歌、盐神、作者用朴素的文笔书写了悲壮的驮盐生活,不屈不挠的藏北牧人,真实的写下了东西部跨越上千公里的盐粮交易,高原之舟的传奇故事。它是对于了解藏北牧民生活不可或缺的书籍。当然盐文化不仅仅只有西部才有,甚至在东部地方的农牧地区也有其文化,而且很多人推测东部的盐文化可能比西部更加规范,因为路途更远,要翻越更多的山,渡更多的河流,因此他们的路途会更加艰辛,纪律会更加严明。

评分读这本书的初衷,是想了解羌塘东西部驮盐文化差异,驮盐文化博大精深,它有一套完整的文化系统、有驮盐纪律、驮盐角色、盐语、盐歌、盐神、作者用朴素的文笔书写了悲壮的驮盐生活,不屈不挠的藏北牧人,真实的写下了东西部跨越上千公里的盐粮交易,高原之舟的传奇故事。它是对于了解藏北牧民生活不可或缺的书籍。当然盐文化不仅仅只有西部才有,甚至在东部地方的农牧地区也有其文化,而且很多人推测东部的盐文化可能比西部更加规范,因为路途更远,要翻越更多的山,渡更多的河流,因此他们的路途会更加艰辛,纪律会更加严明。

评分最接近圣灵的地方

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有