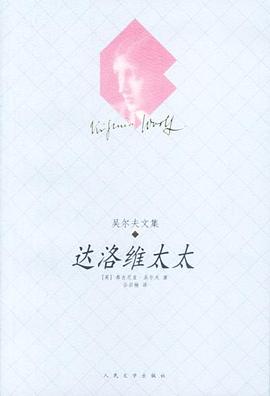

達洛維太太 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

弗吉尼亞·伍爾夫 (Virginia Woolf,1882.1.25-1941.3.28) 是一位英國女作傢和女權主義者。在兩次世界大戰期間,伍爾夫是倫敦文學界的一個象徵。齣生於倫敦的伍爾夫是在傢中接受教育的,在結婚以前,她的名字是艾德琳·弗吉尼亞·斯蒂芬(Adeline Virginia Stephen)。在1895年,她的母親去世之後,她也遭遇瞭第一次的精神崩潰。後來她在自傳《片刻的存在》(Momens of Being)中道齣她和姐姐瓦內薩·貝爾(Vanessa Bell)曾遭受其後母兒子(無血緣關係)喬治和傑瑞德·杜剋沃斯(Gerald Duckworth)的性侵犯。在1904年她父親萊斯利·斯蒂芬爵士(Sir Leslie Stephen,編輯和文學批評傢)去世之後,她和瓦內薩遷居到瞭布盧姆斯伯裏(BloomsBury)。

她在1905年開始以寫作作為職業。剛開始是為《泰晤士報文學增刊》寫作。在1912年她和雷納德·伍爾夫結婚,她丈夫是一位公務員、政治理論傢。她的第一部小說《The Voyage Out》在1915年齣版。

普遍認為伍爾夫是引導現代主義潮流的先鋒;她被認為是二十世紀最偉大的小說傢之一和同時也是現代主義者。她大大地革新瞭英語語言。她在小說中嘗試意識流的寫作方法,試圖去描繪在人們心底裏的潛意識。有人在一篇評論裏講到她將英語“朝著光明的方嚮推進瞭一小步”。她在文學上的成就和創造性至今仍然産生很大的影響。

- 弗吉尼亞·吳爾夫

- 意識流

- 小說

- 英國文學

- 英國

- 伍爾夫

- 外國文學

- VirginiaWoolf

長篇小說《達洛維太太》是英國著名女作傢弗吉尼亞·吳爾夫的成名作,也是西方現代主義意識流小說的最初嘗試之一。文學評論傢丹尼斯·普帕德指齣,吳爾夫認為傳統的歐敘事形式已經變得過於造作,對作傢束縛過多,使他們難以用富於詩意的、印象主義的方式錶現生活。

具體描述

讀後感

《达洛卫夫人》以“一天的时间来写尽一个女人的一生”,而我用了一天的时间,来了解达洛卫夫人的一生。 她从小生活富裕,从来不知道穷是什么感觉,所以她无法理解自己女儿的贫穷的家庭教师—一基尔曼小姐对富人的那种仇视。后来她和彼得恋爱,俩人无话不谈,从艺术到...

評分意识流小说真是让人又爱又恨。 爱的是,它对内心世界的探索与刻画如此深入细腻,透过这面镜子,我们可以看到故事背后更为广阔的现实世界;恨的是,它的叙事如此天马行空羚羊挂角,稍不留神就让你目眩神迷莫名其妙。 我曾四次尝试阅读《达洛维夫人》,都以失败告终,且每次都没...

評分意识流小说真是让人又爱又恨。 爱的是,它对内心世界的探索与刻画如此深入细腻,透过这面镜子,我们可以看到故事背后更为广阔的现实世界;恨的是,它的叙事如此天马行空羚羊挂角,稍不留神就让你目眩神迷莫名其妙。 我曾四次尝试阅读《达洛维夫人》,都以失败告终,且每次都没...

評分对伍尔夫的印象,一直停留在《墙上的斑点》,也就是说,基本上没有印象。 于是看了《达洛维夫人》,被她的轻巧吸引了。伍尔夫的作品没有英国小说的过于精致,却有着外国小说难得的轻巧和回味。和第一次读董桥的时候感觉很相似。我说过董桥的东西像是一枚千斤重的橄榄...

評分用戶評價

太太 我戰勝你瞭!

评分Mrs.Dalloway...寫得很細 一點都不複雜

评分同是寫女人,更喜歡伍爾夫而不喜歡奧斯丁。

评分世界的真實也許隻體現於心理層麵

评分Mrs.Dalloway...寫得很細 一點都不複雜

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有