具体描述

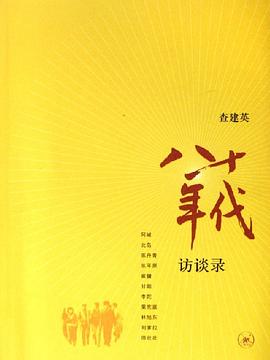

这是一本围绕“八十年代”情境及问题意识的对话录,主持者选取的谈话对象多为八十年代引领潮流的风云人物:北岛、阿城、刘索拉、李陀、陈丹青、栗宪庭、陈平原、甘阳、崔健、林旭东、田壮壮、分别属于诗歌、小说、音乐、美术、电影、哲学及文学研究等领域。对话抽取相关领域里在今天仍有讨论价值的当年热点内容作为话题,试图重视这个在中国二十世纪史上具有特殊意义年代的场景和氛围,并且在回顾八十年代社会思想面貌的同时也对其进行反思。

20世纪80年代是当代中国历史上一个短暂、脆弱却颇具特质、令人心动的年代。谈话者以个人的身份和角度,从各自从事的工作出发,既回忆反省过去的那个时代,也评论分析现在,并且眺望臆想未来。书中虽然记录了许多珍贵的往事,却没有变成一个“怀旧项目”,大多数谈话者没有简单地将80年代浪漫化,尽管他们那时年轻气盛、出道成名。这些回忆者的态度不是一味怀旧或颂扬,而是尽可能坦率、客观地对自我和时代的局限,对不少当年轰动一时的现象、事件、人物及文化动因进行深入剖析、批评和反省。

作者简介

查建英,旅美女作家。笔名扎西多,北京人。1978年至1987年先后就读于北京大学、美国南卡罗来纳大学、哥伦比亚大学,1987年回国,90年代返回美国。2003获美国古根海姆写作基金,再回中国。曾为《万象》、《读书》、《纽约客》、《纽约时报》等撰稿。已出版英文著作China Pop,杂文集《说东道西》,小说集《丛林下的冰河》等。其中China Pop被美国Village Voice Literary Supplement 杂志评选为“1995年度25本最佳书籍之一”。

目录信息

读后感

之前大陸三聯出了本查建英著的八十年代訪談錄, 最近香港牛津出版印一本繁體版。由於眾所周知的原因, 繁體版並未受官方刪減, 比起大陸版多了一篇劉奮鬥(電影《洗澡》的編劇之一)之訪問, 還有不少珍貴照片。同樣的事情, 在章詒和的《往事不如煙》(大陸版)與《最後的貴族》(港版)...

评分陈丹青在书里说了这么一个故事,当年严复在英国留学时与伊藤博文同班,严复的成绩永远超出伊藤很多。但是多年之后,伊藤已经领到日本帝国在甲午战争中击败大清,而严复只是翻译了天演论,成了知名学者,然后成为北大校长。 中国的问题不在于人才不多,而在于体制封闭。曾经的...

评分怎么说呢,相逢恨晚? 査建英女士的《八十年代访谈录》。个人近年来的读书经验里,强烈的幻灭、无力感,或以这次为最。 这是一本围绕当代中国历史上那个短暂、脆弱却最令人怦然心动的年代,选取当年俱曾在各自领域内呼风唤雨过的风云人物为谈话对象,进行的一场“情境对话”,...

评分这两天闲着,也终于把查建英的《八十年代访谈录》看完了。几个月前我时不时还问人家介绍点书来看看,经常去书店都不知道买什么书好,往往会出现翻个几页就没兴致的情况。后来我发现就一个作者看下去,你会发现,跟博客链接似的从一个作者你会了解到N多的其他人的作品。密密麻麻...

评分这两天闲着,也终于把查建英的《八十年代访谈录》看完了。几个月前我时不时还问人家介绍点书来看看,经常去书店都不知道买什么书好,往往会出现翻个几页就没兴致的情况。后来我发现就一个作者看下去,你会发现,跟博客链接似的从一个作者你会了解到N多的其他人的作品。密密麻麻...

用户评价

这本书的题目本身就极具吸引力,它唤醒了我对那个时代的无限遐想。我一直认为,历史的温度来自于人,而“访谈录”正是最能体现这种温度的形式。我期待着,通过这本书,能够走进八十年代人们的生活,聆听他们的故事,感受他们的情感。我很好奇,在那个变革与转型交织的时代,人们是如何适应新的社会环境,又是如何构建自己的精神家园?那些在历史洪流中留下了深刻印记的人物,他们的真实经历是怎样的?我希望这本书能够像一部记录片一样,将那个时代的影像、声音和情感,真实地呈现在我眼前,让我能够更深刻地理解那个年代的复杂性与魅力。

评分对于我来说,一本好的历史读物,不应该只是枯燥的史实陈列,更应该是鲜活的人物故事。这本书的“访谈录”形式,让我看到了这种可能性。我一直对八十年代充满了好感,那个时代是中国社会转型的重要时期,也是思想解放和文化繁荣的年代。我希望这本书能够展现出那个时代人们的精神风貌,他们的理想、他们的困惑、他们的奋斗。我很好奇,在那个充满机遇与挑战的年代,人们是如何做出人生选择的?那些经历过时代变迁的知识分子和普通人,他们的故事又有哪些相似与不同之处?我期待着,通过这些访谈,能够深入了解那个时代人们的心灵世界,感受他们身上那种不甘于平庸、勇于探索的精神。

评分这本书的封面设计就很有年代感,沉甸甸的纸张,带着淡淡的油墨香,仿佛一下子把我拉回了那个变革的时代。我并不是那个年代的亲历者,但我从小就对八十年代充满了好奇,那是中国社会转型的重要节点,也是许多思想火花碰撞的年代。我一直很好奇,在那个信息不发达,但人们内心却充满激情和探索的年代,人们是如何思考的?他们的生活又是怎样的?这本书的出现,恰好满足了我这份探索欲。我期待着通过这本书,能够窥见那个时代人们的心灵世界,理解他们是如何在时代的洪流中寻找方向,如何表达自己的声音,如何构建自己的精神家园。这本书不仅仅是一本书,更像是一扇窗,一扇可以让我穿越时空,去感受那个年代脉搏的窗户。我迫不及待地想翻开它,去聆听那些或许已被遗忘,但却依然闪耀着生命光芒的故事。

评分当我看到这本书的题目时,脑海中立刻浮现出那个充满活力与变革的年代。我一直觉得,任何一个时代最动人的故事,都藏在普通人的口中。这本书的“访谈录”形式,恰好契合了我想要了解那个时代真实生活状态的愿望。我期待着,能够透过这些访谈,感受到那个年代人们的心声,他们的喜怒哀乐,他们的困惑与坚持。我很好奇,在那个信息传播相对缓慢的时代,人们是如何建立联系,又是如何交流思想的?那些经历了时代变迁的人们,他们是如何看待过去,又是如何展望未来的?我希望这本书能够让我感受到那个年代特有的那种淳朴、真诚,以及人们身上那种积极向上的生命力。

评分阅读这本书,对我而言,更像是一次对中国社会转型时期精神风貌的深度探寻。我一直对八十年代充满了好感,那个时代既有改革开放带来的新气象,也有传统与现代碰撞的张力。这本书的“访谈录”形式,无疑为我提供了一个亲近那个时代的绝佳途径。我希望它能够呈现出一种“原生态”的访谈,捕捉到被访谈者最真实、最自然的语言和思想。我很好奇,那些在那个年代的思想者,他们是如何思考社会问题,又是如何表达自己的见解?那些普通人的生活,在那个特殊的时期,又有着怎样的悲欢离合?我期待着,通过这些访谈,能够感受到那个时代人们的求知欲和探索精神,以及他们身上那种对生活的热情和对未来的向往。

评分阅读一本好书,就像与一位智者对话,而这本书,似乎汇聚了那个时代众多鲜活的灵魂。我一直认为,历史的厚重感并非仅仅体现在宏大的叙事中,更隐藏在无数个体真实而生动的经历里。这本书的“访谈录”形式,就给了我这样的期待,它不是冰冷的史料堆砌,而是有温度、有血有肉的人物侧写。我设想,在那些朴素甚至有些粗糙的文字背后,是无数个日夜的沉思,是无数次心灵的碰撞,是无数段刻骨铭心的记忆。我很好奇,那些在时代大潮中闪耀的名字,他们的真实生活是怎样的?那些默默无闻的普通人,他们的喜怒哀乐又如何被记录下来?这本书是否能让我感受到那个时代特有的乐观与坚韧,也能捕捉到那些潜藏在时代背后,不为人知的细微之处?我期待着,透过这些访谈,能更深切地理解那个年代的复杂性与多样性。

评分作为一名对社会发展史有着浓厚兴趣的读者,我一直觉得八十年代是中国社会走向现代化的重要起点。这本书的出现,为我提供了一个绝佳的观察视角。我希望它不仅仅是记录那个时代的事件,更能深入到那个时代人们的精神内核。我很好奇,在改革开放的大背景下,人们的思想观念是如何发生转变的?新旧思潮的碰撞,对个体命运产生了怎样的影响?那些曾经的理想主义者,在时代的变迁中,他们的信念是否依然如故?这本书会不会展现出那个年代特有的那种渴望改变、拥抱新知的热情?我期待着,通过这些访谈,能够捕捉到那个时代人们的精神图谱,理解他们是如何在时代的洪流中,既保持着对过去的敬畏,又满怀对未来的憧憬。

评分我一直认为,历史的记录不应该仅仅停留在宏大叙事上,更应该深入到每一个鲜活的个体生命中。这本书以“访谈录”的形式呈现,正是我所期待的。我希望它能够像一面镜子,折射出那个时代不同阶层、不同职业的人们的生活状态和精神世界。我很好奇,在那个充满变革的年代,人们是如何面对生活的挑战,又是如何追求自己的梦想?那些在时代浪潮中起伏的人物,他们的内心深处有着怎样的挣扎与喜悦?这本书是否能够让我感受到那个年代特有的那种朴素而真挚的情感,以及人们身上那种积极向上、努力奋斗的精神?

评分这本书的题目,本身就充满了历史的厚重感和人文的温度。我之所以被它吸引,是因为我一直认为,任何一个时代的魅力,最终都体现在那个时代的人们身上。我希望这本书能够像一本珍贵的相册,将八十年代那些鲜活的面孔和他们背后真实的故事定格下来。我期待着,在阅读过程中,能够感受到那个时代人们特有的乐观、坚韧和对未来的憧憬。我也好奇,在那个信息相对闭塞的年代,人们获取知识和信息的方式是怎样的?他们是如何交流思想,又是如何形成自己的观点?这本书是否能让我感受到那个年代人们的真诚与质朴,以及他们身上那种不屈不挠的精神?

评分我对“访谈录”这种形式一直情有独钟,因为它最能还原人物的真实语境和思想的天然流淌。我希望这本书能够呈现出一种“现场感”,仿佛我就是那个坐在对面的倾听者,亲身感受着被访谈者的情绪起伏和思想的迸发。我期待着,书中的每一段对话,都能像电影镜头一样,在我脑海中勾勒出鲜活的画面:那个年代的街景,人们的穿着打扮,甚至是空气中弥漫的气息。更重要的是,我希望通过这些访谈,能够触摸到那个时代知识分子的思考深度,他们的困惑与坚持,他们的理想与失落。我希望能够看到,在那个特殊的历史时期,他们是如何在精神世界里寻找支点,如何在现实的压力下保持独立的人格和思想。这本书,对我来说,是一次深入人心的精神探索之旅。

评分洁本

评分强烈的无力感

评分这本书是借来的,反正是一个个对话集,我也就慢慢读,读了很久很久。。。回望一个过去的时代,狂热、躁动、不安,透过一个个过去的历史,让我更清晰地审视当下吧。

评分呵呵,80年代=京城的几位侃爷侃妈。

评分听书听下来的,最喜欢阿城、陈丹青、刘奋斗、刘索拉的部分。其中刘奋斗访谈是出版物中未收录的,他讲得比较敏感,其中关于八九、关于电影、关于余华、关于伤痛文学等等都深以为然。话说回来,整本书在今天都是黄线之外的东西,陈丹青现在上访谈哪敢这么直抒胸臆啊。近来读书真真的感受是:日光之下,并无新事,兜兜转转,进进退退。这些年,大概是在平均线以下的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有