具体描述

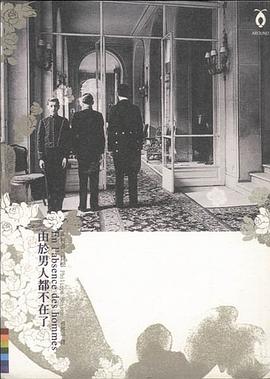

故事以一战为背景,透过16岁的花样少男凡松·德·赖多瓦尔的眼睛,详述着他与Marcel Proust(马塞尔·普鲁斯特)相遇、通信、知交,诉说着他与女管家私生子、21岁的阿瑟·瓦莱斯一场初恋的心境变化。

作者简介

菲利普.貝松 Philippe BESSON, 29/01/1967

出生於法國夏朗德省的 Barbezieux小村,當地人口約一百六十人。1989年他遷居巴黎,成為律師和社會法教師,因為工作的緣故經常旅遊,待過布宜諾斯.艾利斯、上海和多倫多等地。1999年他因為閱讀第一次世界大戰士兵的文獻和家書深受感動,動筆寫他的第一本長篇小說《由於男人都不在了》,混合了當時世界大戰的氛圍、精細描寫人情事故的作家普魯斯特、兩個年輕男孩數天的激情和永生的愛情。同年他亦出版他的第二本小說,以他病逝的兄弟經緯,轉化成日記小說的《他哥哥》(Son frere),法國劇場、電影界最重要的導演夏侯(Patrice Chereau)立刻將它改編成電影,並得到2003年柏林影展銀熊獎,隨後在台北金馬影展放映時,片名為《死亡詩篇》。此小說之吸引夏侯最重要的原因是對身體瀕臨死亡前鉅細靡遺的記載,以及兩兄弟間最親密的情感和記憶。32歲才動筆寫作的貝松,其小說的主題多圍繞在死亡的命題上,在訪談中他自承深受普魯斯特、韓波,特別是莒哈絲的影響甚深。

譯者簡介

蔡雅琪

輔大翻譯研究所法文組畢業,曾為出版社編輯,現為自由譯者,譯作包括有莫泊桑的《她的一生》等。

目录信息

读后感

这本书可以归为我毕生无法抗拒,往往会在午夜时分像想念亲密友人一样忽然想起、随后在床畔昏黄的灯光映照下静静阅读的书。 一本打开后就忍不住一口气读到底的天才型处女作,语句、意象、叙事手法明显打上杜拉斯、普鲁斯特、伍尔芙等意识流作者的烙印,行文淡定优雅,抹不去的...

评分由于最近一直在看很枯燥的书,这本书便成为我换口味的试验品。作家、翻译者甚至是出版社都是第一次听到。既然只是拿来转换口味而已,没有当作很正式的读物去欣赏。也可能正是因为以这个比较低的姿态进入对此书的阅读,让我获得了一种发掘式的畅快。不像有些内容一般,但被编辑...

评分第一遍读完的时候,对结局一直读不懂,樊尚淡淡的冷漠让我始终感觉疏离,阿蒂尔战死沙场我也没有感觉到很悲痛,直到刚才我突然听到《白桦林》,真的突然间有一股忧伤涌上心头,战火无情,一场战争无论结果输赢,一样悲伤。 “天空依然阴霾依然有鸽子在飞翔,谁来证明那些没有墓...

评分第一次笑,是看到他写: 你的唇受了伤,我的嘴唇就紧紧地贴在伤口上,压着它,然后越过了它,抵达了起伏最大的地方。这是一次缓慢的行进,而我就是那条路。衣服散落一地。我们赤裸相对。战争塑造了这身体,让它从一个青少年变成了男人。在我的十六岁和你的二十岁之间,在...

用户评价

法国文学总有细腻绵长的味道,对心理情感的刻画细致而不造作。

评分斷斷續續讀了一個月 全書中最愛亞瑟凡松太狡猾馬塞爾太計較 貌似出現太多隱喻但實際沒有什麽意義 最後結局太平凡 但最近沒有愛情小說看的話可以稍微掃一下 PS:豆瓣什麽時候能给半星

评分他与那个年轻士兵的爱太美好了。如果没有战争,这段感情还会这么美好不,马蒂尔会在一夜情之后找个女人结婚,或者这段感情他会压抑住根本不会显露出来。

评分托朋友带回的书 一天读完 心中却也未留下太多的感念

评分斷斷續續讀了一個月 全書中最愛亞瑟凡松太狡猾馬塞爾太計較 貌似出現太多隱喻但實際沒有什麽意義 最後結局太平凡 但最近沒有愛情小說看的話可以稍微掃一下 PS:豆瓣什麽時候能给半星

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有