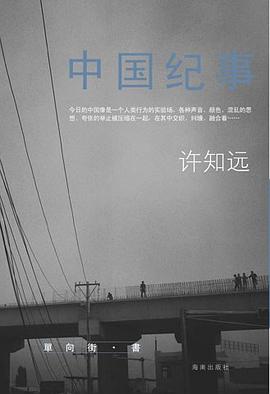

中國紀事 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

許知遠,1976年齣生,2000年畢業於北京大學微電子專業,現任職於《生活》雜誌,同時是《金融時報》中文網、《亞洲周刊》的專欄作傢。他也是單嚮街圖書館的創辦人之一。曾齣版《那些憂傷的年輕人》、《轉摺年代》、《納斯達剋的一代》、《昨日與明日》、《思想的冒險》、《新聞業的懷鄉病》、《這一代人的中國意識》等。

- 許知遠

- 中國紀事

- 社會

- 文化

- 中國

- 隨筆

- 人文

- 單嚮街

整個20世紀,國人用各種主義,各種理論解釋中國。但中國人的真實生活總是被這些抽象的主義所吞噬。

曆史的連續性,日常生活的細微性、個人的命運,總是被曆史洪流衝刷。以至於作為一個30歲自認為是知識分子的青年人來說,談起自己國傢時倒像個陌生人。

這一係列文章,是一種個人經曆的陳述,它激起的頭腦風暴可能比它提供的清晰分析更多。但它的確是一個年輕知識分子看待自己國傢的真實努力,盡管這種努力睏難重重並可能注定失敗。

但每個社會乃至每位個人,不都是在對自身命運與境況的探討中,獲得生活之意義嗎?

具體描述

讀後感

当我拿起许知远的《中国纪事》刚看了一两篇的时候,我觉得这本书有很多地方可以评论。但是,当我看完以后,却感到有些不知从何说起。不是说这本书差到了不值得评论或者是好得让人心服口服。而是因为作者写作的姿态和冷静的思考,已经将这本书放置在了一个比较合适的位置上了。...

評分这样的画面总是一而再的出现清晨的校园里:一些少年手不释卷的游走在走廊,如果愿意停下脚步,还能听见他们在放声朗读着历史书上某个角落里的文字。我不知道他们是何时出现的,又是何时消失的。在我揉着蒙松的双眼踏进学校的大门时,至少他们就已经那样了。 整个高三,空气里弥...

評分 評分关上书的时候,我突然想起某一个单位聚餐的夜晚,某个领导借着酒劲冲我们这些因为被合并而对未来报有悲观态度的同志们嚷:“来吧,都来吧,我们还怕融合么,之前那家公司不最后也变成了我们的作派,这就是我们企业文化的力量,最后丫们也只能从了咱了!” 当时听得有些热血沸腾...

評分很多人喜欢许知远,读他的书算是慕名而来。新买来的《中国纪事》翻了没几页,尚未品出这个知名作家的魅力所在。也许是因为对书有了阅读疲劳,极端尖锐或是极端偏执的文字,有时更容易吸引人的眼球。 《中国纪事》没有序,曾经我看书从不看序,直到高中时周国平给加缪的...

用戶評價

僞公共知識分子

评分雞精味兒。背單詞發睏或者睡前的時候能看。要是老是看個不停,就會失去味覺的。

评分剛買瞭一本

评分許知遠挺喜歡新浪網的。

评分文人相國,不過這比祖國的陌生人那玩意要務實很多

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有