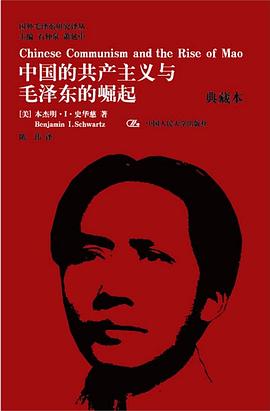

中国的共产主义与毛泽东的崛起(典藏本) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

本杰明·I·史华慈,美国著名历史学家和政治学家,中国问题研究专家。哈佛大学历史与政治学教授,兼费正清研究中心副主任。美国历史协会会员,亚洲研究会会员。《中国季刊》和《哈佛亚洲研究会杂志》编委。1999年逝世。早年获哈佛大学历史学博士学位。1951—1956年任哈佛大学中国经济政治研究计划委员会委员。1960年任哈佛大学历史与政治学教授直至逝世。

主要著作有:《中国的共产主义与毛泽东的崛起》(1951)、《中国共产主义文献史》(1954)、《毛泽东主义的“传说”的传说(1960)》、《共产主义与中国:思想和变革》(1968)、《古代中国的思想世界(1985)》、《中国研究》(1990)等。

- 史华慈

- 马克思主义

- 毛泽东

- 政治与社会

- 历史

- 社会科学人文

- 政治

- 历史·政治

本书独辟蹊径,从相关的学术框架和内部的政治关系方面考察了一个特定时期的中国共产主义运动以及重要人物的历史。作者以一个西方人独特的思维视角,引用了大量的史实以及各个方面的相关资料,洞悉与把握中国共产主义发展的规律与脉络,给人以耳目一新的感觉。本书是国外研究毛泽东与中国共产主义发展的一部优秀著作,在很大程度上可以弥补国内相关研究的不足。

具体描述

读后感

对中国共产党早期历史的一项学术探究,据说是西方本研究领域的开山之作,是史华慈的博士论文基础上修改而成。现在看来恐怕并没有多少独到的见解,或者说很多独到的见解已经被大家接受了。他用简短的篇幅向世人展示了刚刚崛起的中国共产主义,对于其如何发生、如何发展、如何跃...

评分对中国共产党早期历史的一项学术探究,据说是西方本研究领域的开山之作,是史华慈的博士论文基础上修改而成。现在看来恐怕并没有多少独到的见解,或者说很多独到的见解已经被大家接受了。他用简短的篇幅向世人展示了刚刚崛起的中国共产主义,对于其如何发生、如何发展、如何跃...

评分对中国共产党早期历史的一项学术探究,据说是西方本研究领域的开山之作,是史华慈的博士论文基础上修改而成。现在看来恐怕并没有多少独到的见解,或者说很多独到的见解已经被大家接受了。他用简短的篇幅向世人展示了刚刚崛起的中国共产主义,对于其如何发生、如何发展、如何跃...

评分对中国共产党早期历史的一项学术探究,据说是西方本研究领域的开山之作,是史华慈的博士论文基础上修改而成。现在看来恐怕并没有多少独到的见解,或者说很多独到的见解已经被大家接受了。他用简短的篇幅向世人展示了刚刚崛起的中国共产主义,对于其如何发生、如何发展、如何跃...

评分对中国共产党早期历史的一项学术探究,据说是西方本研究领域的开山之作,是史华慈的博士论文基础上修改而成。现在看来恐怕并没有多少独到的见解,或者说很多独到的见解已经被大家接受了。他用简短的篇幅向世人展示了刚刚崛起的中国共产主义,对于其如何发生、如何发展、如何跃...

用户评价

材料的欠缺导致推测的错误也是无可奈何的事。可是以有效的材料仍能极大接近后来者探出的真相,足以说明其眼光之敏锐。史华慈在本质上似乎也可以说是“以中国为方法”,通过分疏作为深远影响人类的马克思主义在中国的流变,以回归整个人类思想史的宏大问题。只是由于工作细致敏锐,单就单纯的一国党史研究来看,也已十分出色。

评分提出了很好的问题,却没能做出正确而深刻的解答。翻译差评。

评分虽然受限于史料,作者仍旧通过较为准确的分析了从1921-1933年间我党的创业史,重点梳理了党的领导集团(李/陈-瞿-李-王-毛)是如何在筚路蓝缕过程中一步步把马列主义与中国国情结合起来,最终跳出无产阶级领导革命的教条,走上了具有中国特色的工农联合、农村包围城市的革命道路,为最终新民主主义革命的实现奠定了基础。作者这种在史论中突出"人的模式"的分析手段很合我的胃口。 不过本书的中文代序和两篇附录文章读来比较吃力,待日后知识体系进一步精细后还需要再温故知新。

评分杰作啊。在那个时期作为一个局外人就能把zhonggong内部斗争研究得这么细致透彻,真是了不起。最后一篇卢梭的文章真是妙不可言!史华慈的文章展现的是深厚的西方政治哲学学养和深切的人文主义关怀。从裴宜理推荐的书单可以看出她(也代表她这一代研究中国的学者)的学术功底是实证主义的当代政治科学方法,所以满口尽是“变量”、“因素”。这可能就是一代不如一代的根源吧。研读文献的时候要有历史阶段性的意识,也就是注意此文献与之前的作品相较有哪些不同以往的、重要的进展,同时也可以帮助理解其与后来的作品相较还没有谈及或深入哪些问题。

评分太早的著作了,感觉意义在于当年海外汉学语境。对托洛斯基和斯大林之争不太了解,如果莫斯科最初的错误-对共产党在国共合作中抱有不现实的期望-背后有托派不断革命论和列宁工农专政论之争,他们以后不断对中共缺少工人阶级基础的强调也是正统马克思主义使然,但是在革命形势下却成为教条。陈独秀也许要争取独立性,瞿秋白和李立三则或借助莫斯科的大棒或在夹缝下成为共产国际的牺牲品,没有任何空间可言。最后迫于苏区的成就而默认了中国革命路线,但作者最可贵的一点是看到中共即使无产阶级基础薄弱也并非农民党,仍然是政治上分明的领导者组成并按照列宁路线组织且吸收各阶层精英分子的党,而且笃信马列主义。ps翻译很差,两篇附录还算有点意思,但也过时了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有