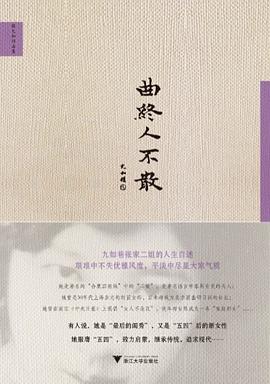

曲终人不散 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

张允和(1909年7月25日-2002年8月14日),安徽合肥人,自小随父生长于苏州,曾祖为晚清重臣、淮军将领张树声。父亲是近代教育家张冀牖,母亲是昆曲研究家陆英。允和是“张家十姐弟”中的“二姐”,是著名语言学家、汉语拼音的缔造者之一周有光先生的夫人,又与元和(昆曲名伶顾传玠的夫人)、兆和(著名作家沈从文的夫人)、充和(美国汉学家傅汉思的夫人)被海内外并称为“合肥四姊妹”。允和1932毕业于上海光华大学历史系,结婚后随周有光留学日本、游历美欧。新中国成立后,曾为高中历史老师、人民教育出版社历史教材编辑,1952年“打老虎”运动后离职。1956年参加俞平伯主持的北京昆曲研习社,编辑《社讯》并演出昆曲剧目。八十六岁时续办家庭刊物《水》杂志,凝聚亲情,互通声气。晚年出版《最后的闺秀》《浪花集》《多情人不老》《昆曲日记》《曲终人不散》等多部作品,风行海内外。

- 张允和

- 文化

- 散文

- 自传

- 合肥张家

- 昆曲

- 随笔

- 回忆录

九如巷张家二姐的人生自述

艰难中不失优雅风度,平淡中尽显大家气质

……………………………………………………

她是著名的“合肥四姐妹”中的二姐,是著名语言学家周有光先生的夫人;

她曾是30年代上海杂志的封面女郎,后来却成为北京昆曲研习社的社长;

她曾在南京《中央日报》上提 倡“女人不是花”,中年却不得不成为一名“家庭妇女”……

………………………………………………………………

有人说,她是“最后的闺秀”,又是“五四”后的新女性;

她服膺“五四”,致力启蒙,继承传统,追求现代……

……………………………………………………

人得多情人不老,多情到老情更好

……………………………………………………

她与周有光有着“流水式的恋爱”和“举杯齐眉的婚姻”;

她的“半个字的电报”成就了沈从文与张兆和的爱清佳话;

她86岁还不服老,学会用电脑;

她办的一份家庭小刊物,却引得大出版家范用先生也“吃醋”……

…………………………………………………………

本书是“最后的闺秀”张允和在88岁时完成的处女作,

也是她唯一一本完整的个人自传体随笔。

全书选录68幅珍贵照片。

具体描述

读后感

张允和文集《曲终人不散》已经和读者见面,周有光的文集预计出版3本,很快上市。两人的文集体现了他们的人生价值和学术成就,更有情感点滴。 名门世家 文坛佳话 2012年1月13日是周有光先生107岁的生日,中央编译出版社和龑社长表示:“要 把中国真正有价值的,反映我们民...

评分平实的语言里包裹着厚实的情感,似乎每一颗字里都潜藏着深深的怀念与感激。怀念童年的美好时光,怀念兄弟姐妹间的趣事,怀念水到渠成的爱情小事,也感激身边的人无尽的包容和爱。 而对于身边至亲一一离去,人生在不得已中跌落谷底,那种莫大的悲痛也是在最平静的语言中渗透出...

评分周三上午如果没有特别的事情,是例行的写作时间。也不管能写出什么东西来。 昨晚散步时问振磊,明天的写作写什么好呢?他听完大笑:原来你的文章都是这样灵机一动出来的。这说明我到如今为止也没有什么连续的写作主题,平时积攒的自以为可以扩展的主题,临到要写了,才发现已...

评分“艰难中不失优雅风度,平淡中尽显大家气质。阅读张允和文集, 让时光在优雅和美丽中回旋。” “张家四姐妹"的名声很大,美女加才女,提起的人都是赞不绝口。四姐妹中,最为大众所熟知的是三姐张兆和,当然是因为沈从文。如果你曾被沈从文清新脱俗的文章所打动,我不相信你不...

评分版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。 作者:林易子(来自豆瓣) 来源:https://book.douban.com/review/8271730/ “艰难中不失优雅风度,平淡中尽显大家气质。阅读张允和文集, 让时光在优雅和美丽中回旋。” “张家四姐妹"的名声很大,美女加才女,提起的人都是赞不...

用户评价

「补标」2014

评分最后的闺秀。张家四姐妹都大气豁达,让人动容。第一要有信念,第二要有兴趣,第三要主动且看得开。这才是她们。 Can someone live without an interest for life and a faith in living? Probably not. 喜欢那时人组织语言的方式和用词。

评分好看的散文

评分最后的闺秀。张家四姐妹都大气豁达,让人动容。第一要有信念,第二要有兴趣,第三要主动且看得开。这才是她们。 Can someone live without an interest for life and a faith in living? Probably not. 喜欢那时人组织语言的方式和用词。

评分以前看过《合肥四姐妹》,惊为天人。这次看二姐自述,也真是有个性的人。我外公跟她是同年生,同年去世,也是93岁。也是名门之后,大家族。这一代人真是什么都赶上了,能活的长,看看之后的世界,真好啊。#No. 050

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有