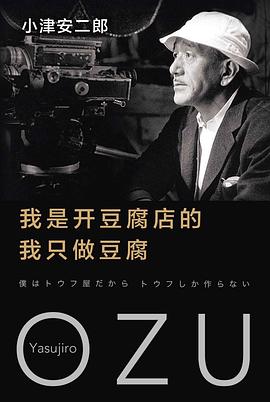

我是開豆腐店的,我隻做豆腐 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

小津安二郎(1903-1963)

電影導演。生於東京,1923年進入鬆竹蒲田製片廠,1927年正式成為導演。2002年,被英國《視與聽》雜誌評選為“十大電影導演”之一,在該雜誌評選的“十大電影” 中,其作品《東京物語》名列第三;在日本《電影旬報》2000年評選的“二十世紀十大日本導演”中,小津位居第二;該雜誌2009年評選的“日本百佳電影”中,《東京物語》拔得頭籌。德國導演維姆·文德斯說:“如果我來定義為什麼發明電影,我會迴答,‘是為瞭産生一部小津電影那樣的作品’。”

- 小津安二郎

- 電影

- 日本文學

- 日本

- 隨筆

- 光影人生

- 日@小津安二郎

- 新經典文庫

《我是開豆腐店的,我隻做豆腐》收錄小津安二郎的珍貴文字,連綴成電影大師的光影人生,揭示《東京物語》《茶泡飯之味》等不朽影片的創作秘密,親述物哀之美等小津風的形成來由,更有小津鮮少言及的人生故事。

小津安二郎一生堅持“電影是以餘味定輸贏”的信條,腳踏實地隻開自己的“豆腐店”——通過攝影機深入思考事物,找迴人類本來豐富的愛,找迴屬於人的溫暖,並將這種溫暖錶現在畫麵上。全新增訂版收錄《蓼科日記》,以及小津禦用演員佐田啓二的《看護日記:那個老爺子不在瞭》,並披露小津安二郎多張珍貴生活照,從不同維度展示導演小津的人生故事。

每個熱愛生活、熱愛電影的人都會被小津打動,他的電影裏流動的情感既深刻又強烈,因為它們反映瞭我們關心的事情:父母和孩子,婚姻和獨居,生和死,以及相互之間的關懷。

具體描述

讀後感

小津的电影是平淡甚至是乏味的,咋一看甚至没有剧情,只是截取一段日常生活而已,但若细看,其中一饮一食、一朝一夕乃至衣着摆设等等就全是内容,甚至缺一不可。用他的话来说,电影真正能感动人的并非跌宕起伏的“意外”,而是剧终之后的余味,是生活的本质与人性的温暖。

評分黑泽明和小津安二郎都是日本电影史上的电影巨人。两人的电影风格截然不同,一个鲜明,一个清淡。 1943年,黑泽明的处女作《姿三四郎》完成,小津安二郎看了之后,评价说:“如果满分是一百分,我给一百二十分。” 还有一个故事,山田洋次导演有一天到黑泽明的书房...

評分《豆腐匠的哲学》,是新星出版社出版的“影事”系列书籍之一,作者是日本著名导演小津安二郎。翻开书页,颇为喜悦,书中偏后部分附有《东京物语》剧本。 这本书小开本,精装,在外观上给我一种很雅致的感觉。《豆腐匠的哲学》在官方上被称为是小津安二郎自传随笔集。看过书之...

評分小津的电影卖座吗?这是个有趣的问题。据说,当年在新浪潮导演崛起拍片的时候,小津曾对这些叛逆的电影人满腹牢骚,抱怨他自己“不得不拍摄高票房的电影,来收拾年代一代电影人不负责任的娱乐带来的烂摊子”(这种说法来自奥蒂•波克的《日本电影导演》中的《小津安二郎》一...

評分说来惭愧,到去年为止,我只看过小津的一部电影《东京物语》。那是高中时候买的,封面是一对很阴沉的老夫妻的照片,当时还以为是恐怖片,好长一段时间不敢看。也不知道为什么买了。后来看《看电影》时,才发现这部片子很有名,就翻箱倒柜的找出来看。当然,当时并不太了...

用戶評價

說來慚愧,小津的電影我隻看過《鞦刀魚之味》,到底不是學藝術的,品鑒水平有限,從現代電影觀眾的角度看覺得演員的演技生硬瞭一些,感情太過收斂,看瞭這本書大抵知道他就是一個不喜歡外放宣泄的導演,打趣說哥哥死瞭特寫悲傷的錶情,那媽媽死瞭豈不是要特寫眼睛,伴侶死瞭要特寫什麼呢?他更喜歡把人物放在環境中,讓觀眾自己去咂摸電影的餘味。他成名很早,但去世也早,書裏集閤瞭他一部分的發言,一部分的日記,看的齣來是個細膩瀟灑的男人,看日記的時候忍不住感嘆,到底是扉句盛行過的國傢,人人寫日記都齣口成章。

评分電影沒有文法、拍攝自己喜歡的、每次隻拍一部電影、對明星製度的看法、戰場上的白花和蝴蝶、不知為何有死不瞭的底氣,和拉野屎。 “我是凡人,拍不齣不同的東西。” 電影是以餘味定輸贏那篇,他說今後想好好拍片,無論如何也要一年拍一部,鞦刀魚之味卻成瞭他最後的作品。 日記裏的小津太有意思瞭哈哈哈哈

评分感覺本人和電影的感覺並不太像喔 哈哈哈哈 以及 老爺子有點兒喜歡開車 哈哈哈哈

评分原來隻是本粉絲嚮的書。

评分最喜歡《蓼科日記抄》這一章

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有