具体描述

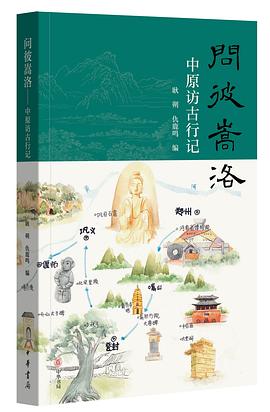

本书以一群出色的青年学者的嵩洛学术游为主线,串起中原大地的名胜古迹,以人文景观为主,非泛泛而谈的游记,而是真正挖掘名胜蕴含的历史意义。因是学术游,行程中多获当地考古所或相关高校院系支持,得以参观不对外开放但极珍贵的文物或考古现场,获取最新考古发现和一手材料。9篇文章或全 面介绍考察过程,或就旅途中涉及之某一具体文物专门论述,或就中原地区的历史地理展开讨论,涵盖文学、历史、考古、美术等多个专业,展现出跨领域联合考察的独特价值,兼具学术性与趣味性、可读性。

书中配有多幅图片,既有珍贵史料,也有旅途实景,更有结合新科技手段的无人机航拍,从而与传统文献结合,彼此印证,互为生发,衍生出新的学术意义。

为保证文物图片的还原度,并提升阅读愉悦感,本书采用进口艺术纸全彩印刷,大量美图独家呈现。

作者简介

主编耿朔、仇鹿鸣。

耿朔,中央美术学院人文学院讲师,《国家宝藏》第一期国宝守护人。1984年生,2014年7月毕业于北京大学考古文博学院,获历史学博士学位,其中2011年9月至2012年6月,为美国奥尔布赖特考古研究所访问学人。2014年12月至2017年5月在中央美术 学院艺术学理论博士后流动站工作,目前主要从事中国早期美术史和汉唐考古学领域的研究。学术研究之余,热爱人文旅行和写作,已出版个人旅行随笔《总有一段时光,虚度在江南》,并长期为《中国国家地理》《中国新闻周刊》《国家人文历史》《中华遗产》《世界遗产》《中国国家旅游》等媒体供稿。

仇鹿鸣,1981年生,复旦大学历史系副教授。2000年9月考入复旦大学历史系,2008年获博士学位并留校任教。出版专著《魏晋之际的政治权力与家族网络》《从长安到河北》等,参与修订本《旧五代史》、《新五代史》的点校,并曾先后在《历史研究》、《中国史研究》、《文史》、《中华文史论丛》等学术刊物上发表论文近四十篇,主要研究兴趣为中古中国的国家与社会、士族政治、石刻文献等。

参与者除两位编者外,还有:林晓光(浙江大学)、胡鸿(武汉大学)、范兆飞(上海师范大学)、孙正军(首都师范大学)、王煜(四川大学)、毋有江(武汉大学)、唐雯(复旦大学),均为当下较出色的青年学者。

目录信息

中原看遍旧山河/林晓光

经行天下爱嵩洛/毋有江

嵩岳留胜迹 我辈复登临/耿朔

天下之中的苦乐悲欢/胡鸿

惯于石上读春秋/王煜

袁安碑前 巩义窟中/孙正军

螭龙寂寞碑额垂/范兆飞

一块石碑的生命史/唐雯

今月曾经照古人/仇鹿鸣

编后记/耿朔

· · · · · · (收起)

读后感

2017年盛夏,十位国内年轻学者,进行了一次嵩洛访古游,其中即有«魏晋之际的政治权力与家族网络»、«长安与河北之间»的作者仇鹿鸣,«能夏则大与渐慕华风»的作者胡鸿这样的史学新锐,也有考古学、文学、美术等多个专业的学者,他们的共同点就是属于研究中古时...

评分海内存知己,天涯若比邻。 其实相对于文中历史、考古、文化、社会等学科的观感和成果,我更喜欢的是这种北京一诺,嵩洛再会的感觉。 毕业快6年了,我和大学的朋友曾经在同一时间在5个城市看同一场电影,情系心中,情在手上。 人终究是社交性的动物,我一直在记挂着你,也为你的...

评分 评分2017年盛夏,十位国内年轻学者,进行了一次嵩洛访古游,其中即有«魏晋之际的政治权力与家族网络»、«长安与河北之间»的作者仇鹿鸣,«能夏则大与渐慕华风»的作者胡鸿这样的史学新锐,也有考古学、文学、美术等多个专业的学者,他们的共同点就是属于研究中古时...

评分2017年盛夏,十位国内年轻学者,进行了一次嵩洛访古游,其中即有«魏晋之际的政治权力与家族网络»、«长安与河北之间»的作者仇鹿鸣,«能夏则大与渐慕华风»的作者胡鸿这样的史学新锐,也有考古学、文学、美术等多个专业的学者,他们的共同点就是属于研究中古时...

用户评价

我必须说,这本书是我近期读到的最令人印象深刻的作品之一。它以一种非常引人入胜的方式,将我带入了一个充满未知和挑战的世界。作者的文笔极其老练,语言精准且富有感染力,能够轻而易举地勾起读者的好奇心。书中人物的成长轨迹,他们所经历的磨难与蜕变,都让我感触颇深。我喜欢作者在叙事中那种张弛有度的节奏感,既有扣人心弦的紧张时刻,也有温情脉脉的细腻描绘,这种平衡感使得阅读过程无比愉悦。此外,这本书对社会现象的洞察也相当敏锐,它并非简单地讲述一个故事,而是通过故事折射出更广阔的现实意义。总而言之,这是一本值得反复品读,并且能够引发深入思考的佳作。

评分我必须承认,这本书比我想象的还要精彩。作者以其精湛的技艺,为我们讲述了一个充满智慧和力量的故事。我尤其欣赏作者在构建人物性格时的那种深度,每一个人物都有着自己独特的经历和动机,他们并非简单的符号,而是活生生的人。书中的情节发展也充满了意外和惊喜,常常能够出乎读者的意料,但又合乎情理。我喜欢作者在处理情感纠葛时的那种细腻,那些复杂的爱恨情仇,都能够被作者描绘得淋漓尽致。读完这本书,我感到受益匪浅,它不仅让我享受了阅读的乐趣,更让我对人生有了更深刻的思考。

评分这本书给我带来的不仅仅是阅读的快乐,更是一种精神上的洗礼。作者以其深厚的文化底蕴和广阔的视野,为我们构建了一个宏大而又充满魅力的世界。我喜欢作者在叙事过程中那种旁征博引的风格,它能够将历史、哲学、艺术等多个领域的知识巧妙地融入到故事之中,使得整个故事更加丰富和深刻。书中的人物命运跌宕起伏,他们所经历的磨难与奋斗,都深深地触动着我的心灵。我常常会因为书中人物的坚韧和勇气而感到由衷的钦佩。这本书让我明白了,即使在最黑暗的时刻,也要保持对希望的追求。

评分这是一本让我感到非常振奋的书,从我翻开第一页的那一刻起,就被深深吸引住了。作者的文字功底非常扎实,叙事流畅,情节跌宕起伏,让我仿佛置身于那个时代,亲历着书中人物的命运。我尤其喜欢作者对于细节的刻画,那些生动的场景描写,仿佛就在我眼前展开,让人忍不住想要一探究竟。书中的人物塑造也非常成功,他们有血有肉,有着自己的情感和思想,让我能够感同身受,甚至为他们的命运而揪心。读完这本书,我仿佛完成了一次心灵的洗礼,对人生有了更深刻的理解。它不仅仅是一个故事,更是一种精神的传承,一种智慧的启迪。我强烈推荐给所有热爱阅读的朋友,相信你们也会和我一样,在这本书中找到属于自己的共鸣。

评分最近有幸拜读了这本书,真是让我惊艳不已。作者以其独特的视角和深刻的洞察力,为我们描绘了一个宏大而细腻的世界。书中的每一个场景都充满了生命力,每一个人物都栩栩如生,仿佛跃然纸上。我尤其欣赏作者对于时代背景的考究,那些历史的细节被巧妙地融入到故事之中,使得整个故事更加真实可信。更重要的是,这本书不仅仅是停留在对历史的还原,它更有着对人性的深刻探讨,对命运的哲学思考。我常常在阅读的过程中停下来,反复咀嚼作者的文字,思考书中人物的抉择,以及这些抉择背后所蕴含的深意。这本书给我带来了前所未有的阅读体验,让我对文学的力量有了更深的认识。

评分这本书是一次令人难忘的阅读旅程。作者的叙事方式非常独特,它并非按部就班地讲述故事,而是通过碎片化的叙述和象征性的意象,构建了一个充满想象力的世界。我喜欢作者在运用语言时那种大胆的创新,它能够打破常规,带来意想不到的惊喜。书中的人物关系复杂而又微妙,他们之间的互动充满了张力和暗示,需要读者去细细品味。我常常会在阅读时停下来,反复揣摩作者的意图,试图理解那些隐藏在文字背后的深层含义。这本书挑战了我的阅读习惯,但也因此让我获得了前所未有的阅读乐趣。

评分从这本书中,我学到了很多关于人生和社会的道理。作者以一种非常睿智的笔触,为我们揭示了许多隐藏在生活表象之下的真相。我喜欢作者在叙事过程中那种冷静而客观的态度,它能够让我们更清晰地看到事物的本质。书中的人物选择和命运走向,都充满了现实的残酷和人性的无奈,但作者并没有回避这些,而是用一种深刻的思考去解读它们。我常常会因为书中人物的某个决定而陷入沉思,思考如果是我,又会做出怎样的选择。这本书让我对人生有了更深刻的理解,也让我对如何更好地生活有了新的启发。

评分我不得不承认,在拿起这本书之前,我并没有抱有太高的期望。然而,事实证明,我的顾虑是多余的。这本书以其出人意料的精彩程度,彻底颠覆了我此前的认知。作者在构建故事情节方面展现出了非凡的才华,每一个伏笔都埋设得恰到好处,每一个转折都令人拍案叫绝。我尤其欣赏作者对于矛盾冲突的处理,那些复杂而又充满张力的关系,让我在阅读时始终保持着高度的兴奋。书中的人物也并非简单的善恶对立,他们都有着自己的立场和无奈,这种复杂性让故事更加引人入胜。读完这本书,我感到意犹未尽,迫切地想要知道更多关于这个世界的故事。

评分这本书的魅力在于它能够唤醒我们内心深处沉睡的情感。作者用一种非常诗意化的语言,为我们讲述了一个关于爱与失去,关于成长与坚持的故事。我喜欢作者在描绘自然风光时的那种唯美,那些生动的意象,仿佛能够将读者带入一个如梦似幻的世界。书中的人物情感细腻且真实,他们的喜怒哀乐都牵动着我的心弦。我常常会因为书中人物的某个眼神,某个动作而感动落泪。这本书不仅仅是一个故事,更是一首献给生命赞歌的诗。它让我明白了,即使在最艰难的时刻,也要保持对生活的热爱和希望。

评分这本书就像一位老朋友,在细水长流的叙述中,缓缓地将我带入一个早已被遗忘的角落。作者的文字朴实却充满力量,如同涓涓细流,滋润着我干涸的心灵。我能感受到作者在创作过程中所付出的心血,每一个字句都经过了精心的打磨,每一个情节都充满了真挚的情感。书中的人物不是完美的,他们有缺点,有迷茫,但正是这种真实,让我对他们产生了深深的喜爱和同情。我喜欢作者在描写人物内心世界时那种细腻入微的笔触,仿佛能够窥探到他们灵魂深处的秘密。这本书带给我的不仅仅是阅读的快乐,更是一种精神的慰藉,它让我重新审视了自己的生活,也让我对未来充满了希望。

评分志同道合的学者们一起考察,真好!写碑穿的那一段整理了七种说法,我从冨谷至的说法。

评分真是一群有趣的人

评分一本关于中原嵩洛之行的文化考察游记。参与此次考察的耿朔、胡鸿、仇鹿鸣等,几乎都是国内各自领域里,最优秀的青年学者。每篇游记都没有简单写成流水账式的就事论事,而是结合各自的专业领域,深度挖掘考察发现背后的历史文化、历史地理和考古文物意蕴,堪称兼具学术性和可读性的《读书》体随笔,让人开卷有益。个人最佩服胡鸿老师的那篇文章,极具细节洞察力和历史学想象力,不愧是已经写出多部上佳专著的青年才俊。而这批青年才子一起相聚出游,共同观景论道的诗意经历,也让人神往不已。

评分不管是从游的美度还是记的深度,都不是本值得的书。写游记是门学问,不仅要有扎实的学术背景,还要有深厚的文学修养。还是去看这些作者的学术论文吧。

评分一本关于中原嵩洛之行的文化考察游记。参与此次考察的耿朔、胡鸿、仇鹿鸣等,几乎都是国内各自领域里,最优秀的青年学者。每篇游记都没有简单写成流水账式的就事论事,而是结合各自的专业领域,深度挖掘考察发现背后的历史文化、历史地理和考古文物意蕴,堪称兼具学术性和可读性的《读书》体随笔,让人开卷有益。个人最佩服胡鸿老师的那篇文章,极具细节洞察力和历史学想象力,不愧是已经写出多部上佳专著的青年才俊。而这批青年才子一起相聚出游,共同观景论道的诗意经历,也让人神往不已。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有