具体描述

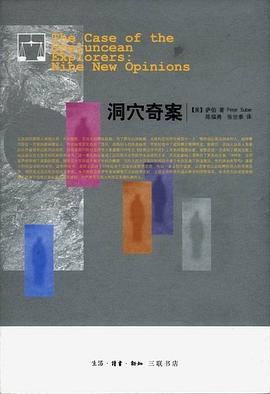

五名洞穴探险人受困山洞,水尽粮绝,无法在短期内获救。为了维生以待救援,大家约定抽签吃掉其中一人,牺牲他以救活其余四人。威特摩尔是这~方案的最初提议人,但在抽签前又收回了意见。其他四人仍执意抽签,并恰好选中了威特摩尔做牺牲者。获救后,这四人以杀人罪被起诉并被初审法庭判处绞刑。这是美国20世纪法理学大家富勒1949年在《哈佛法学评论》上发表的假想公案。富勒还进一步虚构了最高法院上诉法庭五位大法官对此案的判决书。这一著名的公案成了以后西方法学院学生必读的文本,并在此基础上演绎出了更多的公案。1998年,法学家萨伯延续了富勒的游戏,假设五十年后这个案子有机会翻案,另外九位大法官又针对这个案子各自发表了判决意见。他们真的有罪吗?请看十四位法官的判决书。这些判决书,实际上反映了20世纪各个流派的法哲学思想,有如一桌法哲学盛宴,让读者得以品味精彩动人的深邃思辨,培养适应法治社会的法学素质。本书既是法哲学专业领域寓言式的经典文献,又是大学跨学科通识教育的理想读本。本书适合的读者是那些不热衷于给观点贴标签或猎寻虚幻、对严肃而有意义的论证充满兴趣的人。

作者简介

萨伯(Peter suber,1951- ),影响甚广的“开放近用运动”(open Access Movement,提倡在科研文献发表的同时,将电子文本在网上公布,以便读者免费取阅)的发起人。1973年毕业于美国叶尔汉姆学院,1978年获西北大学哲学博士学位。长期担任叶尔汉姆学院哲学教授,也讲授法律、计算机等其他课程。萨伯从事很多领域的社会活动,兼任SPARC(“学者出版与学术资源联盟”)高级研究员和耶鲁大学法学院信息社会项目访问学者等多项职务,还是两家网站(openaccessnews和ODenaccessletters)的博客作者。1991年出版专著《自我修正的悖论》。

目录信息

推荐(二)一生必读的著作

导读(一)摆脱掩耳盗铃的法律形式主义

导读(二)思想的能力与司法技艺

序言 史上最伟大的法律虚构案

导言 奇案背后的法理思考

第一部分 4300年:五位法官,五个观点

观点一 尊重法律条文——首席法官特鲁派尼陈词

观点二 探究立法精神——福斯特法官陈词

观点三 法律与道德的两难——唐丁法官陈词

观点四 维持法治传统——基恩法官陈词

观点五 以常识来判断——汉迪法官陈词

最后判决

后记

第二部分 4350年:九位法官,九个延伸观点

观点六 撇开己见——首席法官伯纳姆陈词

观点七 判案的酌情权——斯普林汉姆法官陈词

观点八 一命换多命——塔利法官陈词

观点九 动机与选择——海伦法官陈词

观点十 生命的绝对价值——特朗派特法官陈词

观点十一 契约与认可——戈德法官陈词

观点十二 设身处地——弗兰克法官陈词

观点十三 判决的道德启示——雷肯法官陈词

观点十四 利益冲突?——邦德法官陈词

尾声

· · · · · · (收起)

读后感

美国著名法学家富勒先生撰写的《洞穴奇案》已经成为初入法学门径的读者首选的读物之一。这本书通过精妙的安排,使得读者能够领略到法律不一样的另一面:对于一般人而言,一个行为无非就是合法与非法两种简单的选择,只要学会法律条文自然也就懂了如何做出这个看上去很简单的判...

评分美国著名法学家富勒先生撰写的《洞穴奇案》已经成为初入法学门径的读者首选的读物之一。这本书通过精妙的安排,使得读者能够领略到法律不一样的另一面:对于一般人而言,一个行为无非就是合法与非法两种简单的选择,只要学会法律条文自然也就懂了如何做出这个看上去很简单的判...

评分因为最近考虑刑法正当化事由里的被害人同意 因此很有必有把洞穴奇案细读一遍 也有了些新的想法。 最基本的立场对持无疑是绝对道德主义vs相对道德主义的分野 我的立场是站在功利主义这一方 当然决定这个立场除了道德层面的取向 也有实在法层面上的问题 例如避免饥饿到底算...

评分这几天看了阿加莎的无人生还,虽然是第一次看但是总觉得似曾相识,一查原来是小时候在九十年代看过一部根据此书改编的电视剧叫绿岛。情节是有十个人被以各种的理由被邀请到一个无人的小岛上度假,第一天晚上就被留声机里面的声音宣判十个人翻过这样那样的罪杀死过人,接下来...

评分我试图用抬杠的方式把14个法官的意见展现出来,只说有罪无罪(但其实持同一方意见的法官之间,给出的理由也大相径庭,我尽量模糊掉这一部分),写到后面我自己都要精神分裂了。至于结果有罪无罪,书中最后是在意见全部持平的情况下判处死刑的,而你怎样认为就是另外一回事了。 ...

用户评价

这本作品给我带来的,是一种前所未有的沉浸感,它就像一扇窗户,让我得以窥视一个完全不同于我所熟悉的世界。作者的写作功力非常深厚,他能够用文字构建起一个庞大而细致的世界观,其中的规则、历史、文化都显得那么真实可信。我感觉自己就像一个初来乍到的探索者,小心翼翼地丈量着这个陌生的土地,努力理解它的运作方式,以及隐藏在其中的秘密。书中对各种细节的描绘,从建筑风格到人物服饰,再到他们之间的交流方式,都显得那么考究,让我感觉仿佛身临其境。而那些充满想象力的设定,更是让我脑洞大开,为作者的创造力所折服。这本书的吸引力在于,它不仅仅是一个引人入胜的故事,更是一个能够激发读者思考的载体。它让我开始审视我们自身所处的环境,以及那些我们习以为常的观念。我常常会在阅读时停下来,回味书中的某些描写,思考作者想要传达的更深层次的含义。书中人物的成长轨迹和他们所经历的磨难,也让我对生命的力量有了更深的理解。他们面对困境时所展现出的勇气和智慧,都深深地感染了我。读完之后,我久久无法从那个世界中抽离出来,心中充满了对未知的好奇和对生命的热爱。

评分这本书带给我的,是一种深刻的哲学思考,它不仅仅是一个关于情节和人物的故事,更是一次对生命本质的探索。作者以一种极其冷静而富有洞察力的笔触,描绘了人物在极端环境下的选择和挣扎,这些都引发了我对“存在”、“意义”、“自由”等概念的深入思考。我发现自己常常会在阅读时,被书中某些过于真实的描写所震撼,那些关于生存、关于牺牲、关于放弃的片段,都让我反思生命的价值究竟是什么。作者并没有给出明确的答案,而是将这些问题抛给了读者,让我们自己去寻找属于自己的理解。这种开放式的叙事,反而让这本书更具生命力,它能够随着读者的不同而呈现出不同的意义。书中人物的每一次选择,都像是对生命意义的一次重新定义,他们在困境中展现出的坚韧和对希望的追求,都让我深受鼓舞。我曾多次被书中的某些情节所感动,那些微小的善意,那些为了守护而做出的牺牲,都让我看到了人性中最闪耀的光辉。这本书让我明白,即使在最黑暗的时刻,希望也从未曾熄灭,而生命的意义,往往就在于那些微小的坚持和对美好事物的追求。

评分这本作品在叙事上所展现出的艺术性,绝对是我近年来阅读过的最令人印象深刻的一部。作者巧妙地运用了象征、隐喻等多种文学手法,将故事的情感和主题以一种更加含蓄而富有深意的方式呈现出来。我感觉自己就像在品味一坛陈年的美酒,需要慢慢地啜饮,才能品味出其中的醇厚和回甘。书中某些段落的描写,不仅仅是在叙述情节,更是在营造一种氛围,传达一种情绪,这种细腻而精准的文字,让我对作者的功力感到由衷的钦佩。我常常会在阅读时,被那些富有诗意的语言所打动,它们仿佛是作者内心深处情感的流淌,直击我的心灵。书中人物之间的对话,也充满了智慧和哲理,每一次的交流都像是思想的碰撞,让我受益匪浅。我曾多次反复阅读某些对话,试图从中领悟到作者想要传达的更深层次的含义。这本书的魅力在于,它不仅仅提供了一个引人入胜的故事,更是一次对艺术和生命的深刻体验。它让我重新认识到了文字的力量,以及它们如何能够触及我们内心最柔软的部分。读完之后,我感觉自己仿佛经历了一场心灵的洗礼,对生活和艺术都有了新的感悟。

评分这是一次充满惊喜的阅读之旅,它在叙事上展现出的创新和大胆,让我对作者的才华佩服得五体投地。书中将现实世界的逻辑与超乎寻常的元素巧妙地融合在一起,创造了一个既真实又奇幻的世界。我曾不止一次地对作者的想象力感到惊叹,他能够将那些匪夷所思的设定,通过严谨的逻辑和扎实的细节,变得令人信服。故事的开端就充满了吸引力,它迅速将我带入了一个充满未知的境地,让我对即将发生的一切充满了期待。随着情节的推进,那些隐藏在表象之下的秘密逐渐浮现,每一次的揭露都伴随着巨大的冲击力,让我忍不住一次次地翻到下一页。这本书的魅力在于,它不仅提供了视觉上的盛宴,更引发了我对现实世界中某些现象的重新思考。作者通过书中描绘的那个特殊世界,似乎在影射着我们所处的现实,而那些人物的经历,也仿佛是我们内心深处某种情感的投射。我常常会在阅读时被书中某些情节所触动,它们引发了我对生活、对命运、对人生的深刻感慨。书中对情感的描绘也极其动人,那些人物之间的羁绊、爱恨纠葛,都写得非常真实细腻,让我跟着他们一同欢笑,一同流泪。这本书带给我的,不仅仅是一个精彩的故事,更是一次对生命意义的探索和对未知世界的敬畏。

评分我必须承认,这本书彻底颠覆了我对“悬疑”和“推理”的固有认知。作者在构建故事时,展现出了惊人的创造力和对细节的极致追求。他不仅仅是设置了一个谜团,更是围绕着这个谜团,编织了一张错综复杂的人物关系网和心理博弈。我感觉自己就像置身于一个巨大的漩涡之中,每一次试图抓住真相的线索,都被更深的迷雾所笼罩。这本书的叙事方式非常独特,它不像传统的悬疑小说那样,将所有线索都清晰地呈现在读者面前,而是通过人物的视角,通过他们之间的互动,以及那些被刻意隐藏的信息,来逐步揭示真相。这种“留白”的处理方式,反而激发了我的好奇心,让我更加主动地去思考,去猜测,去推理。书中人物的心理描写也极其精彩,他们内心的恐惧、怀疑、贪婪,都表现得淋漓尽致,这种对人性的深刻洞察,使得整个故事更加引人入胜。我曾多次被书中人物的某些心理活动所震撼,它们仿佛是我自己内心深处某种情绪的写照。读完之后,我感觉自己仿佛经历了一场智力极限的挑战,而最终的胜利,不仅来自于作者的巧妙设计,更来自于我自己的坚持和思考。

评分这绝对是一次前所未有的阅读体验,它挑战了我对传统叙事模式的认知,也拓展了我对故事表现形式的理解。作者的才华横溢,体现在他对多线索、多视角的运用上,使得整个故事呈现出一种极其丰富和立体的画面感。不同人物的叙述,彼此呼应,又相互印证,或者在某些细节上产生微妙的差异,这些都为读者提供了更多的解读空间。我常常会在不同人物的视角切换时感到一丝困惑,但很快又会被新的信息所吸引,并开始重新审视之前的内容。这种阅读方式,更像是在拼凑一副巨大的拼图,每一块碎片都至关重要,而最终的完整画面,需要读者自己去用心去感受和连接。书中对人物心理的刻画也达到了炉火纯青的地步,每一个角色都有其独特的成长经历、内心矛盾和情感波动。我能感受到他们内心的挣扎,他们对真相的渴望,以及在面对困境时的脆弱和坚韧。作者并没有将人物简单地划分为好人或坏人,而是展现了人性的多面性和复杂性,这使得故事更加真实可信。此外,书中对环境的描写也极具感染力,无论是阴森诡异的场景,还是宁静祥和的氛围,都被作者刻画得栩栩如生,为故事增添了浓厚的色彩。阅读过程中,我不仅是在跟随故事的进展,更是在与书中的人物一同经历他们的情感世界,感受他们的喜怒哀乐。读完后,我感觉自己像经历了一场人生旅程,对人性和世界的理解都有了新的提升。

评分这本作品简直是一场智力与耐心的盛宴,它不仅仅是一本消遣读物,更像是一次对自身观察和推理能力的极致考验。作者构建了一个极其精巧的叙事结构,将各种看似无关的线索巧妙地编织在一起,形成了一张庞大而复杂的网。起初,我以为自己能轻易地洞悉一切,但随着情节的深入,我发现自己陷入了作者精心设计的迷局之中。每一次我认为自己找到了答案,但很快就被新的信息和转折所推翻。这种猫捉老鼠的游戏,让我既感到沮丧又感到兴奋,仿佛我就是那个在迷宫中苦苦寻觅出路的侦探。这本书的语言风格也是我非常欣赏的。它没有使用过于华丽的辞藻,而是以一种冷静、客观的笔触,将每一个细节都清晰地呈现在读者面前。这种克制反而增强了故事的真实感和冲击力,让我更加专注于逻辑和证据本身。作者在细节处理上做得非常出色,一些微不足道的描写,在后期却成为了解开谜团的关键。我曾反复阅读某些段落,试图从中捕捉到一丝被我忽略的蛛丝马迹。这种沉浸式的阅读体验,让我仿佛置身于一个真实的调查现场,亲手触摸那些证物,审视那些人物。最让我感到震撼的是,当最终的真相揭晓时,我才恍然大悟,原来所有的铺垫和暗示都早有伏笔,只是我被表象所迷惑。这种“原来如此”的顿悟感,是阅读过程中最美妙的时刻。这本书不仅锻炼了我的逻辑思维能力,更让我体会到了严谨的思考方式在解决问题中的重要性。

评分天呐,我真的太沉迷于刚刚读完的这本书了!这本书给我带来的那种身临其境的感觉,简直就像我本人亲身经历了一场惊心动魄的冒险一样。从第一页开始,我就被作者那充满想象力的笔触深深吸引,仿佛置身于一个古老而神秘的世界,那里充斥着未知的危险和诱人的宝藏。作者对细节的描绘是如此细腻,以至于我能清晰地想象出那些被岁月侵蚀的石壁,潮湿的空气中弥漫着泥土和植被混合的独特气味,还有那些在黑暗中闪烁着幽光的未知生物。叙事节奏的把握也堪称完美,总能在关键时刻制造出悬念,让我迫不及待地想知道接下来会发生什么。每一次主人公面临抉择,我都跟着屏住了呼吸,为他们捏一把汗。而且,这本书不仅仅是关于冒险的刺激,更深入地探讨了人性的复杂性。在极端环境下,人性的光辉与阴暗被展现得淋漓尽致,有牺牲,有背叛,有勇气,也有绝望。那些人物塑造得如此立体,让我感觉到他们不再是纸上的人物,而是活生生的、有血有肉的个体。我甚至会对他们的某些选择感到不解,但当我深入思考后,又会觉得那是他们最真实、最无奈的反应。这本书带来的思考远不止于故事本身,它让我重新审视了生命、友谊、信任以及面对困境时我们内心的力量。阅读过程中的那种全神贯注,甚至让我忘记了时间流逝,周围的一切都变得模糊,只有书中的世界是真实存在的。读完之后,我久久不能平静,心中充满了震撼和感动,仿佛经历了一场洗礼。我强烈推荐这本书给所有热爱冒险、喜欢深度思考的读者,相信你们一定也会和我一样,被它深深地打动。

评分这本书给我带来的震撼,来自于它对人性深处黑暗面的挖掘和对道德边界的探讨。作者并没有回避那些令人不安和难以启齿的议题,而是以一种极其深刻和细腻的方式,将人物内心的挣扎和道德的沦丧呈现在我们面前。我曾多次在阅读时感到心惊肉跳,对人物的某些行为感到不解甚至厌恶,但正是这种不适感,让我更加深入地思考了是什么让一个人走向极端,是什么驱使他们在困境中做出违背良心的选择。书中的人物,无论他们做出何种行为,其背后都有着复杂的动机和值得深思的原因。作者并没有简单地将他们定义为恶棍,而是试图去理解他们行为的根源,去揭示那些隐藏在表象之下的扭曲和痛苦。这种对人性的深度剖析,让我对“善”与“恶”的概念有了更深的认识。它让我明白,很多时候,善与恶的界限并不是那么清晰,而是在特定的环境下,在巨大的压力下,人们的选择会变得模糊和动摇。阅读过程中,我常常会反思自己的行为和观念,思考如果换作是我,是否也能坚守住道德的底线。这种内省的体验,是这本书带给我的宝贵财富。它让我看到了人性的脆弱,也看到了在绝望中依然可能闪现的微弱光芒。这本书是一面镜子,映照出我们内心深处的阴影,也提醒我们保持对人性的警惕和对道德的敬畏。

评分这本书给我带来的,是一种久违的感动,它以一种极其温暖而细腻的方式,描绘了人物之间深厚的情感羁绊,以及他们在面对人生困境时的相互扶持。作者的文字仿佛带着一种治愈的力量,它能够穿透人心的隔阂,直达我们内心最柔软的部分。我曾多次在阅读时,被书中人物的某个眼神,某个动作,或者某句简单的话语所深深打动。这些细微之处,却蕴含着最真挚的情感,最动人的力量。书中人物的成长经历,他们所经历的喜怒哀乐,都让我感同身受,仿佛我就是他们中的一员,一同经历着人生的起起伏伏。我曾多次被书中某个情节所触动,那些关于爱、关于亲情、关于友情的描写,都让我对人与人之间的连接有了更深的理解。它让我明白,即使在最艰难的时刻,只要有爱和支持,我们就有力量去面对一切。这本书不仅仅是一个关于故事的故事,更是一次关于爱与希望的深刻体验。它让我重新审视了生活中的那些美好,也让我更加珍惜身边的人。读完之后,我的心中充满了温暖和力量,感觉自己对生活充满了信心。

评分从不同的角度来审视人性、法律、合理性,文明社会的特征与关系之间的冲突!

评分2018年已读003:作为虚拟案件“洞穴奇案”所引发的关于法律的理想和精神、法律的理论与实践、法律条文与伦理道德的交锋,十四种观点的碰撞,萨伯的九大观点更像是对富勒观点的深化与补充,虽前后观点难免有重复之处,但也算详尽呈现了在同一案件背景下所有的情境与思考。是罪有应得还是情有可原,法律和道德是否可相互独立,当法律与道德冲突时法官是否可运用自由裁量,法律是否可代表理想中的正义,如何定义故意谋杀以及紧急避难政策是否可获得豁免,本书虽以案件为依托,但旨在通过对“法律”本身进行的讨论,对法律的真理既法律存在的根源和基础进行多维度的揭示,很好读的法哲学科普。

评分富勒的伟大绝不仅仅限于法学范畴,而是在更广阔的意志世界里。他把五种论点作为现象纳入案件本身,使之成为一个内部激烈冲突的宇宙,让读者通过观察这个小小西洋镜去体悟世间这不可解的矛盾,以及宇宙的多变无常。萨伯后续的九篇则是典型的学科细分化之产物,只是在部分论点里导入了诸如边沁的功利主义等相关知识,与富勒娴熟的古典哲思技艺相比确实有不小差距。

评分走进去看,走出来想

评分富勒的伟大绝不仅仅限于法学范畴,而是在更广阔的意志世界里。他把五种论点作为现象纳入案件本身,使之成为一个内部激烈冲突的宇宙,让读者通过观察这个小小西洋镜去体悟世间这不可解的矛盾,以及宇宙的多变无常。萨伯后续的九篇则是典型的学科细分化之产物,只是在部分论点里导入了诸如边沁的功利主义等相关知识,与富勒娴熟的古典哲思技艺相比确实有不小差距。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有