具体描述

作者简介

阿兰·德波顿1969年生于瑞士,12岁时全家人移居伦敦。18岁入剑桥大学。他徜徉于文学、艺术、美学、哲学、心理分析之间,上下古今求索,从中邂逅知音,产生共鸣,在跨越千年的著作家那里欣然找到先得我心之感,逐步接近了自己的目标。大学只不过提供他一个读书的氛围;而读书只是帮他找到自己独特的创作模式。所以,他不愿把他的写作归入任何一类:小说、历史、哲学……最多能称之为“随笔”,以个人的声音谈人生的重大题材。

德波顿在各种报刊杂志发表的文章很多,23岁开始出版第一部作品。但他写小说力求打破讲故事和表现情景的传统模式,希望探索的是情景背后的所以然,要弄明白各种人际关系后面的动力是什么。他最喜爱的、能引起共鸣的作家之一是普鲁斯特。他的第四部著作:《拥抱逝水年华》是从文学通向哲学的桥梁,这本书使他名声大噪。由此引出下一部:《哲学的慰籍》。如果说他的小说是寓哲学探索于文学创作之中;那么在这本书则是用文学笔法写哲学。他以自己驾驭文字的才华把通常是枯燥晦涩的哲学思想写得生动活泼而通俗易懂,目的就是要把哲学从高头讲章拉下来,进入平常百姓的日常生活之中,迄今为止,德波顿才华之旅的最后一站是《旅行的艺术》,读万卷书不如行万里路,何况你的导游是德波顿。全世界的人都在翘首期待这位当代英伦第一才子何时踏上新的旅程,又会是何等新奇的经历。

目录信息

读后感

傍晚时分,正好从首都机场T3航站楼出发,飞机晚点了半个小时,我也就如同阿兰德波顿一样在T3闲逛。巨大的玻璃幕墙让视野一望无际,远空夕阳缓缓消失在地平线,四野一片橙红色,跑道上的信号灯逐渐亮起。 伦敦希思罗机场T5航站楼和北京首都机场T3航站楼是同时开始兴建的,两者...

评分有没有听过地球online呢? 人生如戏戏如人生。.演绎人生的精彩.我们的人生就好像游戏一样.我们同样 的生存在这个世 界上.我们生活的地球就像这样一个游戏平台。五湖四海皆是兄弟,品味生活 。何乐而不为呢 地球online的论坛:http://www.diqiuol.com/bbs/?fromuid=4 呵呵....

评分很高兴读这本书的时候 豆瓣上还没有任何一篇书评。这让我可以更尊崇自己内心的感受。只是一些简单的文字,纯属个人见解。 这本书是我在8月13号上海书展那天遇见的,当时第一眼就认定是要捧回家的。最主要的原因其实不是因为作者Alain本身,当然我是非常喜爱这位英伦才子的,...

评分作为一个经常出差和旅行的人,隔三差五就会出现在各个城市的机场中。印象里的机场,是地勤人员的语音播报、旅客们的行色匆匆,还有时常发生的延误和等待… 阿兰·德波顿的这本《机场里的小旅行》,却为我展示了从未注意过的机场。德波顿受邀担任英国希斯罗国际机场 “驻站作家...

评分或许也只有Alein De Botton能就机场写出这样一部书来吧,内页的评论上说,“这种奇才作家,恐怕连扫帚的传记也写得出来,而且在他笔下绝对是活灵活现的。” 从作家,摄影家,或者旅行者身上,或许学到最多的就是在平凡的细节中发现美,并用平实却读起来波澜壮阔的语言(或图像...

用户评价

《A Week At The Airport》这本书,对我而言,是一次意外的惊喜,更是一场深刻的触动。我原以为会读到一本偏向纪实或者旅游攻略的书籍,但作者却以一种极其个人化且富有哲思的视角,将机场这个现代社会中常见的场所,描绘成了一个充满故事的微观宇宙。他并没有着眼于机场的宏大叙事,而是将目光投向了那些在机场里来来往往的普通人。每一个人物,从匆忙赶路的商务人士,到依依惜别的恋人,再到带着孩子旅行的家庭,都被作者赋予了鲜活的生命力和复杂的情感。我尤其喜欢书中对“时间”这一概念的独特处理。机场是一个时间似乎被压缩又被拉长的空间,作者通过对不同时段下人们的观察,巧妙地展现了时间流逝的痕迹,以及这些痕迹如何烙印在人们的心灵上。他对于机场环境中各种声音和气味的描绘也极其生动,那种混合着航油、咖啡、以及各种香水气息的空气,那种此起彼伏的广播声、脚步声、以及行李箱滚轮摩擦地面的声音,都仿佛真实地回响在我的耳畔。我常常在阅读时,会不自觉地放慢速度,去品味每一个词语,去感受作者想要传达的那份情感。这本书让我重新审视了那些我们习以为常的日常,并从中发现了不寻常的美丽与深邃。

评分《A Week At The Airport》的阅读体验,与其说是一种汲取知识的过程,不如说是一场沉浸式的感官之旅。作者并没有试图向我灌输关于机场运作的冷冰冰的事实,而是用一种近乎文学化的语言,为我构建了一个充满生命力的机场空间。我尤其惊叹于他对于细节的捕捉能力。无论是机场大厅里光影的微妙变化,还是不同区域传来的此起彼伏的声音,亦或是空气中混合着的各种气息——食物的香甜、香水的芬芳、还有隐约的航油味,都被描绘得栩栩如生,仿佛我真的就置身其中,亲身感受着这一切。我非常喜欢书中对人物的刻画,那些在旅途中奔波的人们,他们的喜怒哀乐,他们的期待与失落,都被作者细腻地捕捉并展现出来。他并没有去夸大人物的命运,而是通过对日常对话、微小动作的描绘,将人物的内心世界展现得淋漓尽致。我常常会在阅读某个片段时,停下来,去想象那个场景下的人物,他们的故事,他们的过往。这种强烈的代入感,是这本书最吸引我的地方。它让我意识到,即使是我们最熟悉的,最普通的场景,也隐藏着无数动人的故事。作者的叙事节奏也把握得恰到好处,时而舒缓悠长,时而又带着一丝紧迫感,仿佛飞机的起降,总能牢牢抓住我的注意力。

评分初次翻开《A Week At The Airport》,我心中带着些许忐忑,担心这会是一本枯燥的技术性读物,或者只是泛泛而谈的游记。然而,这本书彻底打消了我的疑虑,并给予了我巨大的惊喜。作者以一种令人惊叹的洞察力,将一个普通人一周在机场的生活描绘得跌宕起伏,充满了戏剧张力。他笔下的机场,不再是钢筋水泥的冰冷建筑,而是成为了一个生动鲜活的有机体,充满了人情味和故事。我尤其喜欢书中对不同人群的细致观察。那些满脸疲惫却依旧忙碌的航空公司地勤人员,那些带着憧憬踏上新旅程的年轻情侣,那些满怀期待等待亲人归来的家庭,每一个角色都被赋予了鲜明的个性和独特的命运。作者并没有刻意去制造高潮,而是通过对日常生活细节的挖掘,将人物内心的喜怒哀乐,对未来的憧憬与迷茫,展现得淋漓尽致。书中关于时间流逝的描写也让我印象深刻。从清晨的微光,到午后的喧嚣,再到深夜的寂静,作者用文字巧妙地捕捉了机场一天24小时的变化,以及这些变化如何影响着人们的情绪和行为。我经常在阅读时,想象自己就置身于机场的某个角落,感受着那份独特的氛围。这种强烈的代入感,是这本书最成功的地方之一。它让我明白了,即使是最平凡的场景,只要有深刻的观察和动人的叙述,也能绽放出耀眼的光芒。

评分《A Week At The Airport》这本书,以其独特的视角和深刻的洞察力,彻底颠覆了我对机场的固有印象。我一直认为机场只是一个冰冷、高效的交通枢纽,一个短暂停留的场所。然而,作者却用他细腻的笔触,将这个空间描绘成了一个充满故事和情感的微观世界。他没有去描绘宏大的事件,而是将镜头对准了那些在机场里奔波的普通人,那些带着憧憬出发的旅行者,那些满怀期待的归乡者。我尤其被书中对“时间”这一概念的独特处理所吸引。机场是一个时间似乎被压缩又被拉长的空间,作者通过对不同时段下人们的观察,巧妙地展现了时间流逝的痕迹,以及这些痕迹如何烙印在人们的心灵上。他对于机场环境中各种声音和气味的描绘也极其生动,那种混合着航油、咖啡、以及各种香水气息的空气,那种此起彼伏的广播声、脚步声、以及行李箱滚轮摩擦地面的声音,都仿佛真实地回响在我的耳畔。我常常在阅读时,会不自觉地放慢速度,去品味每一个词语,去感受作者想要传达的那份情感。这本书让我明白,即使在最平凡的角落,也蕴含着无数动人的故事。

评分《A Week At The Airport》这本书,简直是一场意想不到的文学盛宴。在开始阅读之前,我以为会是关于机场运营的枯燥介绍,或者是一些旅行的实用建议。然而,作者却以一种极其个人化且富有诗意的方式,将我们带入了一个完全不同的世界。他没有使用宏大的叙事,也没有刻意去制造冲突,而是通过极其细腻的笔触,捕捉了机场里那些转瞬即逝的情感瞬间。那些在登机口焦急等待的眼神,那些在候机厅里窃窃私语的恋人,那些带着孩子匆匆赶路的父母,都在作者的笔下变得立体而鲜活。我尤其被书中对“等待”这个主题的深刻探讨所吸引。机场是一个充满等待的地方,等待航班,等待亲人,等待新的开始。作者用他独特的视角,将这些等待转化为一种深刻的生命体验,让我们反思时间的意义,以及我们在生活中扮演的角色。他对于机场环境中声音和气味的描绘也十分到位,那种混合着食物香气、香水味以及淡淡消毒水味道的空气,那种此起彼伏的广播声、脚步声、交谈声,都仿佛在我的耳边回响。我经常在阅读时,会不自觉地放慢速度,去品味每一个词句,去感受作者想要传达的情绪。这本书没有惊心动魄的情节,却有着触动人心的力量,它让我重新审视了那些我们习以为常的日常,并从中发现了不寻常的美。

评分《A Week At The Airport》这本书,与其说是一部作品,不如说是一次心灵的洗礼。我本以为会读到一个关于旅行的流水账,或者是一个关于机场高科技运作的冷冰冰的介绍。然而,它却以一种近乎诗意的语言,构建了一个充满生命力的空间。作者对于细节的捕捉能力令人叹为观止。例如,对机场不同时段的光影变化,对不同声音的描绘——登机广播的机械感,孩子们兴奋的尖叫,行李箱滚轮摩擦地面的细碎声响,以及远处传来的飞机引擎轰鸣,都被描绘得丝丝入扣,仿佛置身其中。书中最让我着迷的是那些被作者赋予了灵魂的“普通人”。他没有刻意去塑造戏剧性的冲突,而是通过对日常对话、微小动作的观察,将人物内心深处的情感世界一一呈现。一个眼神的停留,一次不经意的微笑,一句匆匆的告别,都在作者的笔下变得意味深长。这本书让我开始思考,我们每个人在旅途中,究竟带着怎样的故事,又将把怎样的故事带向远方?机场,这个承载着无数告别与重逢的地方,被作者描绘得不再冰冷,而是充满了温度。我尤其欣赏作者在叙事结构上的大胆尝试。他并非简单的线性叙事,而是将不同时间、不同地点的人物故事巧妙地交织在一起,形成一幅宏大而又细腻的画卷。这种非传统的叙事方式,反而让故事更加引人入胜,仿佛在拆解一个巨大的谜题,每一次翻页都充满了期待。读完这本书,我感觉自己对机场的认知被彻底颠覆了。它不再只是一个匆忙的空间,而是一个微观的社会,一个充满爱与失落,希望与遗憾的缩影。

评分《A Week At The Airport》这本书,彻底改变了我对机场的看法。在此之前,我对机场的印象仅仅是一个繁忙、高效但又略显冰冷的中转站。然而,作者用他独特的视角,将机场描绘成了一个充满故事和情感的舞台。他没有专注于炫目的科技,也没有去描绘壮观的建筑,而是将镜头对准了那些在机场里来来往往的人们。每一个人物,无论其身份如何,都被赋予了深刻的背景和细腻的情感。我特别喜欢书中对时间流逝的描绘。从清晨的第一缕阳光洒满候机厅,到深夜的灯火阑 the,每一个时间节点都被赋予了不同的意义。作者通过捕捉不同时段下人们的行为和情绪变化,展现了机场这座“不夜城”的独特韵律。例如,清晨的机场充满着对新旅程的憧憬,而深夜的机场则弥漫着一种疲惫而又略带忧伤的气息。我常常在阅读时,会不自觉地想象自己就身处其中,感受着那种独特的氛围。书中最令我印象深刻的是,作者并没有刻意去回避机场的“不完美”。那些略显拥挤的安检通道,那些略显嘈杂的候机厅,那些略显疲惫的工作人员,都被如实地描绘出来,反而增添了真实感和人情味。这本书让我明白,即使在最繁忙、最现代化的场所,人性的温暖和情感的起伏依然是永恒的主题。

评分《A Week At The Airport》这本书,以一种意想不到的方式,触动了我内心深处的情感。我最初拿到这本书时,以为会是一本关于旅行的攻略或者是一本关于机场运营的书籍,但它却远远超出了我的预期。作者以一种极其细腻且富有诗意的笔触,将机场这个我们熟悉却又常常忽略的空间,描绘成了一个充满生命力的舞台。我尤其喜欢书中对人物的塑造,那些在机场里擦肩而过的人们,他们的每一个眼神,每一次微笑,每一次对话,都被作者捕捉并赋予了深刻的含义。他并没有刻意去描绘那些轰轰烈烈的故事,而是通过对日常细节的挖掘,将人物内心深处的喜怒哀乐,对未来的憧憬与失落,展现得淋漓尽致。我常常在阅读时,会不自觉地放慢速度,去品味每一个词句,去感受作者想要传达的那份情感。书中对机场环境中声音和气味的描绘也极其生动,那种混合着航油、咖啡、以及各种香水气息的空气,那种此起彼伏的广播声、脚步声、以及行李箱滚轮摩擦地面的声音,都仿佛真实地回响在我的耳畔。这本书让我明白,即使在最繁忙、最现代化的场所,人性的温暖和情感的起伏依然是永恒的主题。

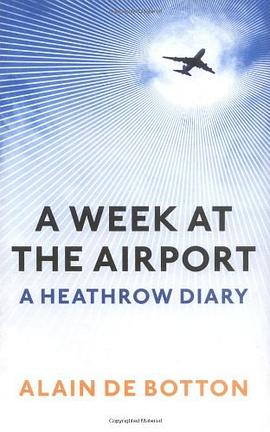

评分《A Week At The Airport》的封面设计就吸引了我,那是一种低饱和度的蓝,带着一丝淡淡的黄昏光晕,仿佛能闻到机场特有的、混合着航油与香水的气息。我一直对机场这个独特的空间充满好奇,它既是繁忙的枢纽,又是无数故事的起点和终点。这本书的书名就恰如其分地捕捉到了这种短暂而又充满张力的体验。在拿到这本书之前,我设想过它会是一本纯粹的旅行攻略,或是关于机场运作的科普读物。但阅读之后,我才发现它远远超出了我的预期。作者用一种极其细腻的笔触,将一个普通人一周在机场的经历,描绘得如同史诗般波澜壮阔。从清晨第一缕阳光穿透巨大的落地窗,到深夜航班呼啸而过的寂静,每一个瞬间都被赋予了生命。我尤其喜欢其中对人物刻画的深度,那些在安检口焦急等待的家庭,在免税店里精心挑选礼物的旅客,还有那些面无表情却又眼神深邃的工作人员,都被作者描绘得栩栩如生,仿佛就在我眼前。他们不仅仅是匆匆过客,更是每一个在机场这个特殊舞台上,上演着自己人生剧本的演员。这本书让我重新审视了机场这个我们习以为常的地方,它不再只是一个中转站,而是一个充满人情味、情感纠葛和无数未知可能性的微观世界。作者的叙事节奏把握得恰到好处,时而舒缓悠长,时而紧张急促,如同飞机的起降,总能抓住读者的心弦。我常常会在阅读某个片段时,停下来,闭上眼睛,想象自己就身处那个场景,感受那里的空气、光线和声音。这种沉浸式的阅读体验,是许多书籍所无法给予的。它让我明白,即使是最平凡的地点,也能因为独特视角和深刻洞察而变得非凡。

评分《A Week At The Airport》这本书,对我来说,是一次前所未有的阅读体验。我曾以为,机场只是一个冰冷的、功能性的空间,一个匆忙的过客集散地。然而,作者用他独特的视角,将这个空间描绘得充满了生机和温度。他并没有去堆砌华丽的辞藻,也没有去制造戏剧性的情节,而是以一种近乎白描的手法,捕捉了机场里那些最真实、最动人的瞬间。我特别喜欢书中对人物的刻画,那些在候机厅里眼神交汇的人们,那些在登机口告别的情侣,那些在免税店里精心挑选礼物的旅客,每一个角色都仿佛拥有自己的故事,自己的喜怒哀乐。作者对于机场环境中细节的描绘也极其到位,从清晨的微光如何洒落在地板上,到深夜航班起降时引擎发出的低沉轰鸣,都充满了画面感。我常常在阅读时,会不自觉地停下来,去想象自己就身处那个场景,去感受那份独特的氛围。这本书让我明白,即使是最普通、最平凡的地方,只要用心去观察,去感受,也能发现其中蕴含的深刻意义。它让我重新审视了我们与这个世界的连接,以及那些在旅途中匆匆而过的生命。

评分给英航写的大软文。英伦才子就是能拽。

评分作者特别擅长小情绪小随笔,平常司空见惯的登机口也能被他写出花来。开篇就说了是软文,心甘情愿被安利。

评分a bit disappointed

评分给英航写的大软文。英伦才子就是能拽。

评分给英航写的大软文。英伦才子就是能拽。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有