具体描述

阿颯兒.納菲西:「誰都不曾真正的緘默。你、我都透過自己所成為的人,多少道出了我們的經歷。」

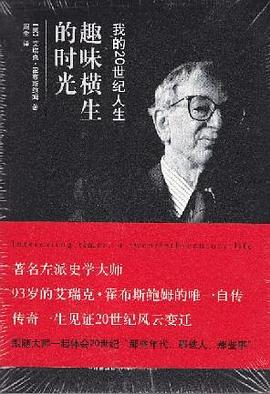

一部完整深刻直搗人心的回憶錄,

寫家庭、國家,寫政治、文化,

最重要的是,寫過去與現在個人感受的昇華。

阿颯兒.納菲西繼《在德黑蘭讀羅莉塔》又一代表作!

在高壓統治的伊朗長大,納菲西曾將她不可說出的祕密,列成一份名為「我所緘默的事」的清單。其中一個祕密《在德黑蘭讀羅莉塔》,多年前已付梓成書,獨樹一幟的回憶錄手法在國際間獲得廣大迴響。

這一次,作者探訪的主題不是文學名著,而是她成長記憶中的人與事。納菲西生在一個喜歡說故事的家庭,雙親說著相同的故事,彼此卻有不同版本。有生之年,她始終深陷於雙親各自建造的虛構世界。直到複雜難懂又權威的母親去世後,自認是叛逆女兒的她,發現自己對母親的感受始終無法平靜。她開始從舊照片中竊取往事,試圖用說故事的方式釐清對母親、父親、前夫、乃至一些她從沒想過和自己關係親近的人的感受。不過照片、文字、甚至事實都不夠,都是沒有生命的片段,而納菲西尋尋覓覓的,毋寧是夾在片段之間的空白--那些緘默的部分。

在伊朗,個人是瑣碎的,私密是不可說的。納菲西藉由撥擾最深處的記憶,挑戰了私密即禁忌的伊朗習俗。在書中她坦言自己的祕密,拼湊母親的祕密,甚至發現了父親、乃至更多意外之人留下的空白,整個過程讓她從別人加諸於己身的世界掙脫,終於說出了屬於自己的故事。原來,故事的終點不是完結,而是理解。

作者简介

阿颯兒.納菲西(Azar Nafisi)

因緣際會,因為牛津獎助金,她有機會到德黑蘭大學教授英語文學。先後在伊朗的三所大學待過,但由於不願遵從回教婦女戴面紗的規定,受到壓力,被德黑蘭大學逐出校園。於一九九七年前往美國,目前任教於約翰?霍普金斯大學,文章遍及《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》以及《新共和雜誌》,並活躍於廣播與電視節目。著有《反地域:納伯科夫小說批評》、《在德黑蘭讀羅莉塔》。

■譯者簡介

朱孟勳

政大西洋語文學系畢,曾任出版社編輯,現為專職翻譯。譯作包括《玫瑰迷宮》、《失竊的孩子》、《美人魚的椅子》、《國王的五分之一》、《魔鬼的羽毛》、《戰前酒》、《鴿子與劍》

目录信息

第一部 家族神話

第一章 賽菲

第二章 爛遺傳

第三章 學會撒謊

第四章 咖啡時間

第五章 家庭的束縛

第六章 聖人

第七章 家中有人過世

第二部 教訓與學習

第八章 離家

第九章 魯達貝的故事

第十章 在史考特福斯館

第十一章 政治與陰謀

第十二章 德黑蘭市長

第十三章 革命的預演

第三部 父親的監牢

第十四章 一個普通的罪犯

第十五章 監獄日記

第十六章 職業婦女

第十七章 門當戶對

第十八章 像那樣的女人

第十九章 婚姻生活

· · · · · · (收起)

读后感

叛逆也许是人生的必经阶段,有时甚至是可贵的品质——尤其是在那种特殊的社会环境下,它代表着不愿屈从于现实的反抗,指明着变化的可能。阿扎尔•纳菲西,这个“叛逆女儿”,在回顾自己的前半生时用了一个自相矛盾的书名来陈述:说起来是“我所缄默的事”,但她毕竟并没...

评分文 / 王扬 在上世纪70年代的时候,伊朗曾经像美国一样,酒吧、咖啡馆、电影院、赌场,时髦的女星,开放的画报,让人恍如置身好莱坞。只是在“伊斯兰革命”以后,这些才被一扫而光,清规戒律渗透到社会的每一个角落。 不了解这个国家的人,可能对它的印象还停留在黑色面纱之下...

评分距离读完《我所缄默的事》一个星期以后我才动笔写这篇书评。它有一个副标题:一位叛逆女儿的回忆。作者是出身于伊朗学者世家的阿扎尔·纳菲西。让我深觉震撼的是,它并不纯粹讲述一个家庭私密的往事,在家族脆弱的风光背后,是伊朗大环境之下个人与国家的矛盾纠葛。从这些故事...

评分之前看了PERSEPOLIS。 主角都是出身显贵之家,家庭西化,并且主角都是女性。 对比一下这本书更平和一点,并且说到了很多个人/家庭之外的因素。PERSEPOLIS相比之下更像是主角个人成长史。 之前一直觉得(其实也包括现在)巴列维治下伊朗那段时间是一段进步的历史,不过从这本书...

评分30/07/2017 Azar·Nafisi的《我所缄默的事》篇幅不算长,为了不再习惯性阅读中断,爆肝读完。作者的族裔性别使我先入为主判断这是一部女性主义的书,虽然我此前从未听说过纳菲西的名字,也不知道她的《在德黑兰读洛丽塔》曾常驻nyt的畅销书榜。 书本类似于家族传记,作者作为伊...

用户评价

《我所缄默的事》这本书,给了我一种静水流深的感觉。它没有张扬的呐喊,没有华丽的辞藻,却以一种沉静的力量,拨动着我心底最深处的弦。作者的笔触,如同精密的仪器,捕捉着人物内心最细微的颤动,那些被“缄默”的情感,它们如同暗涌,在平静的水面下,涌动着强大的力量。我在这本书里,看到了压抑的爱,无声的恨,以及在沉默中逐渐滋长的孤独与无奈。这些情感,如此真实,如此贴近我们的生活,让我不由自主地产生了强烈的共鸣。我常常在阅读时,会停下来,去回味那些看似不经意的句子,去揣摩人物的每一个眼神,每一个动作背后所隐藏的深意。它不是一本能让你一口气读完的书,它需要你慢下来,去感受,去体味,去与书中的人物一同呼吸。这本书,就像一面镜子,照出了我内心深处那些不为人知的角落,让我看到了自己,也让我更加懂得如何去面对那些“缄默”在生活中的一部分。

评分在我翻开《我所缄默的事》的那一刻,我以为自己会看到一个关于秘密的故事,然而,我却走进了一个关于“未曾言说”的广阔世界。作者的笔触,如同细密的针脚,将生活中的点滴细节缝合在一起,织就了一幅幅令人动容的画卷。那些“缄默”的事,它们并不是遗忘,而是选择性地隐藏,如同暗礁,在平静的海面下,潜藏着巨大的危险。我在这本书里,看到了人与人之间沟通的困境,看到了那些因为误解、因为恐惧、因为固执而产生的隔阂。人物的沉默,不是逃避,而是抗争,是在不被理解的世界里,为自己保留的一片净土。我深切地感受到了,那些未曾说出口的话,往往比说出口的话,更具力量。它们在人物的内心深处,发酵、酝酿,最终影响着他们的人生轨迹。我为作者能够如此精准地捕捉到这些微妙的情感变化而感到惊叹。这本书,让我重新审视了“沟通”的意义,让我明白了,有时候,最深切的理解,并非来自于言语,而是来自于内心的感受。

评分读完《我所缄默的事》,我仿佛完成了一次漫长而又意味深长的旅程。作者的文字,如同涓涓细流,缓缓淌过我的心田,滋润着我那些曾经干涸的情感。这里的“缄默”,不是一种逃避,而是一种选择,一种在复杂世界中,为自己保留的一份尊严与力量。我在这本书里,看到了人与人之间难以逾越的鸿沟,看到了那些因为误解、因为恐惧而产生的隔阂。人物的沉默,并非软弱,而是内心深处的一种坚持,一种不愿被外界所打扰的宁静。我深切地感受到,那些未曾说出口的话,往往比那些滔滔不绝的言语,更具力量。它们在人物的内心深处,发酵、酝酿,最终悄然地改变着他们的人生轨迹。我为作者能够如此精准地捕捉到这些微妙的情感变化而感到惊叹。这本书,让我重新审视了“沟通”的意义,让我明白了,有时候,最深切的理解,并非来自于言语,而是来自于心灵的感应。

评分读完《我所缄默的事》,我脑海中涌动着难以言喻的情绪,仿佛一口陈年的老酒,在舌尖回甘,又带着些许辛辣的后劲。作者的笔触,如同一位技艺精湛的雕塑家,一点一滴地剥离表象,直抵灵魂深处。故事的铺陈并不急躁,而是带着一种沉静的力量,缓缓展开,如同冬日里初生的暖阳,一点点驱散寒意,带来生命的讯息。人物的塑造更是细腻入微,他们的沉默,比千言万语更具分量。那些未曾说出口的话,那些压抑在心底的秘密,构成了他们性格中最深刻的底色。我常常在阅读时,不由自主地将自己代入其中,去感受那些难以承受的重量,去体会那种被现实洪流裹挟,却又拼命挣扎的无力感。这本书并不提供简单的答案,也不做廉价的慰藉,它只是静静地呈现,让读者在阅读的过程中,与自己的内心进行一场深刻的对话。那些看似平凡的日常,在作者的笔下,被赋予了别样的光彩,折射出人性的复杂与脆弱。每一次翻页,都像是揭开一层薄雾,看到更远处的风景,也看到更深处的自己。我喜欢这种留白,这种意犹未尽,它给了我足够的时间去思考,去消化,去感受。这本书,就像一位老朋友,不声不响地陪伴在我身边,在我迷茫时给予指引,在我失落时给予力量。它让我重新审视自己,也让我更加理解那些我曾不曾理解的人。

评分阅读《我所缄默的事》,是一次意料之外的惊喜。我本以为会是一段简单的故事,结果却踏入了一个充满情感张力的世界。作者的叙事方式,如同一个娴熟的匠人,用最朴实的材料,雕刻出最精致的艺术品。那些“缄默”的事,它们并非遗忘,而是选择性地珍藏,如同被尘封的宝藏,在不经意间散发出迷人的光芒。我在这本书里,看到了人与人之间微妙的联系,看到了那些因为一个眼神、一个微笑而产生的默契。人物的沉默,并非无声,而是内心深处的呐喊,是一种对美好事物的不舍与留恋。我深切地感受到,那些未曾说出口的话,往往比那些直白的表白,更具力量。它们在人物的生命中,留下了深刻的烙印,塑造了他们的性格,影响了他们的选择。我为作者能够如此精准地捕捉到这些微妙的情感而感到赞叹。这本书,让我重新审视了“情感”的表达方式,让我明白了,有时候,最深切的连接,并非来自于言语,而是来自于心与心的碰撞。

评分《我所缄默的事》这本书,如同一次深入心灵的探险。作者以其独特的视角,带领我走进了一个个被“缄默”所包裹的世界。这里的“缄默”,并非空无一物,而是蕴藏着丰富的情感和深刻的意义。我看到了那些被压抑的渴望,那些无法言说的痛苦,以及那些在沉默中悄然滋长的坚韧。人物的塑造,没有戏剧化的冲突,只有生活化的展现,然而,正是这份真实,使得他们的内心世界,更加触动人心。我常常在阅读时,会停下脚步,去细细品味那些看似平淡的句子,去揣摩人物内心的细微波动。我感受到了,那些“缄默”的事,是人物生命中最深刻的印记,它们塑造了他们的性格,影响了他们的选择。这本书,让我明白了,有时候,最深刻的表达,恰恰存在于无声之中。它让我更加理解人性的复杂与脆弱,也让我更加珍惜那些不曾被言说的情感。

评分《我所缄默的事》这本书,给我带来的不仅仅是阅读的乐趣,更是一种心灵的洗礼。作者的文字,如同一首悠扬的乐曲,在我的脑海中回荡,唤醒了我内心深处沉睡的情感。这里的“缄默”,并非一种逃避,而是一种力量,一种在喧嚣世界中,为自己保留的一份宁静。我在这本书里,看到了被压抑的希望,被忽视的温暖,以及在沉默中悄然绽放的坚韧。人物的塑造,没有惊心动魄的情节,只有细腻入微的描写,然而,正是这份真实,使得他们的内心世界,更加触动人心。我常常在阅读时,会停下脚步,去细细品味那些看似平淡的句子,去揣摩人物内心的细微波动。我感受到了,那些“缄默”的事,是人物生命中最深刻的印记,它们塑造了他们的性格,影响了他们的选择。这本书,让我明白了,有时候,最深刻的表达,恰恰存在于无声之中。它让我更加理解人性的复杂与脆弱,也让我更加珍惜那些不曾被言说的情感。

评分初读《我所缄默的事》,我以为会是一段平淡无奇的旅程,没想到却意外地踏入了一片情绪的海洋。作者的文字,如同一泓清泉,表面波澜不惊,实则暗流涌动。那些“缄默”的背后,隐藏着怎样的惊涛骇浪,足以让读者的心弦为之颤动。书中的人物,他们并非生活在戏剧化的舞台上,而是行走在我们身边,过着我们熟悉的生活,然而,正是这份熟悉,使得他们内心的挣扎与痛苦,更具穿透力。我惊讶于作者能够如此细腻地描绘出人性的幽暗之处,那些我们不愿提及,却又真实存在的阴影。那些被压抑的渴望,那些未曾释放的怨怼,那些在沉默中悄然滋长的孤寂,都被作者巧妙地捕捉,并用文字赋予了生命。我常常在阅读时,会停下来,去回味那些看似不经意的句子,去揣摩人物的每一个眼神,每一个动作背后所隐藏的深意。它不是一本能让你一口气读完的书,它需要你慢下来,去感受,去体味,去与书中的人物一同呼吸。这本书,就像一面镜子,照出了我内心深处那些不为人知的角落,让我看到了自己,也让我更加懂得如何去面对那些“缄默”在生活中的一部分。

评分《我所缄默的事》这本书,给我带来了前所未有的阅读体验。它不像市面上那些充斥着快餐式的情绪宣泄的书籍,而是以一种沉静而内敛的方式,触动着我内心最柔软的部分。作者的叙事风格,仿佛一位老者在缓缓讲述他的过往,每一句话都饱含深意,每一个词都掷地有声。我尤其被书中对情感的描绘所吸引。那些被“缄默”的情感,它们如同蛰伏在暗处的野兽,虽然不曾现身,却在时刻影响着人物的命运,塑造着他们的选择。我看到了压抑的爱,无声的恨,以及在沉默中逐渐滋长的孤独与无奈。这些情感,如此真实,如此贴近我们的生活,让我不由自主地产生了强烈的共鸣。我常常在阅读时,会陷入深深的思考,去反思那些我曾经忽略的情感,去理解那些我曾经不曾理解的人。这本书,让我明白了,有时候,沉默并非代表虚无,而是积蓄着更为强大的力量。它让我看到了人性的复杂与多元,也让我更加珍惜那些不曾被言说的情感。

评分《我所缄默的事》这本书,着实颠覆了我以往对“故事”的认知。它不是那种情节跌宕起伏、让你喘不过气来的作品,也不是那种充满戏剧性冲突、让你惊叹不已的叙事。相反,它以一种近乎白描的手法,勾勒出一幅幅生活场景,然而,正是这看似朴实无华的画面,却蕴含着巨大的情感张力。作者仿佛拥有某种魔力,能捕捉到那些最细微的情绪波动,并将它们放大,呈现在读者眼前。我常常在阅读时,会陷入一种恍惚的状态,感觉自己就置身于那个故事之中,成为其中的一个角色,默默地感受着生活带来的喜悦与忧伤。那些被“缄默”住的事,它们就像埋藏在心底的种子,虽然不曾发芽,却在不知不觉中影响着人物的命运,塑造着他们的选择。我深为作者对于人物心理的精准把握而折服,那些微妙的心理变化,那些难以名状的愁绪,都被描绘得淋漓尽致,仿佛能直接触碰到人物的内心世界。整本书读下来,我感觉自己经历了一场洗礼,那些曾经被我忽略的情感,那些被我习以为常的沉默,似乎都找到了属于自己的位置,得到了应有的理解。它让我明白,有时候,最深刻的表达,恰恰存在于无声之中。

评分终于等到了这本书上市 在我快要忘了他的时候

评分在他乡,藉由讲述,以重建记忆的方式构建故土,并赋予自己一个别人无法剥夺的家。作者为父母与家园而书写私人历史,却因其出身特殊而是整本书近乎可类似于伊朗近代史。然而,关于作者父母那点私事儿实在没多大看头,伊斯兰革命前后才是亮点。三星半

评分伊朗历程进程中的前德黑兰市长女儿个人及家族变迁,以及社会动荡

评分伊朗历程进程中的前德黑兰市长女儿个人及家族变迁,以及社会动荡

评分并不是特别好的文学作品(比起帕慕克和奥兹),被打动的是作为女儿试图去洞察和理解父母的生命处境和最后达成的体谅。尤其是母亲的一生,也刻薄也伤害他人,但终究是无法施展自我的、无爱的孤独(“我要是个男人就好了”)。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有