负暄琐话 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

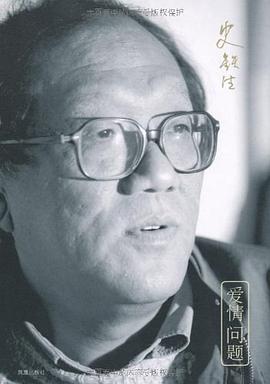

张中行(1909-2006),原名张璿,字仲衡。后以名字难认,改今名。1909年1月生于河北香河一农家。1929年毕业于通县师范,1935年毕业于北京大学中国语言文学系。先后任教于中学和大学。建国后就职予人民教育出版社,从事编辑工作。先生涉猎广泛,博闻强记,遍及文史、古典、佛学、哲学诸多领域,人称“杂家”。自觉较专者为语文、中国古典和人生哲学。晚年为文,以“忠于写作,不宜写者不写,写则以真面目对人”为信条。

自20世纪80年代始,十馀年间,相继有《负暄琐话》《负暄续话》《负暄三话》《禅外说禅》《文言津逮》《文言和白话》《作文杂谈》《文言常识》《顺生论》《说梦楼谈屑》《流年碎影》《说梦草》《散简集存》等著作行世。其中或记旧人旧事,或谈学论理,或探究人生……钩玄提要,百炼工纯,以其见识之深邃,文笔之独特,受到海内外广泛关注。

- 张中行

- 随笔

- 散文随笔

- 文学

- 民国文人

- 旧人旧事

- 散文

- 记忆

张中行先生所著“负暄”三种(《负暄琐话》《负暄续话》《负暄三话》)是其从八十年代中期到九十年代中期陆续面世的三本散文集。所记多为旧人旧事。记人,则既有如雷贯耳的大家,也有名不见经传的奇人异士;记事,则既映出历史的嬗变与物事的变迁,又不乏爱砚与爱螳螂的抒怀短章。文中处处体现着张老的卓识与深情,轻松中寓严肃,幽默中带泪水。用冲淡隽永的笔触记可传之人、可感之事和可念之情,被誉为今世的《世说新语》。读来如行去流水,文字清淡却回味悠长。

具体描述

读后感

耐心读了60%,实在不忍续读,中行老人臧否人物有失厚道中行啊。回望“顺生论”实则顺命不顺生,“禅外说禅”确乎在禅外也,托大了。 --------------------------------------- -------------------------------------

评分张老的这本书让我想到了叶兆言的《杂花生树》,虽然两人学识经历、人生历程不尽相同,但无论是自己亲历还是从父辈处得来的耳濡目染,都存在着一个共同点:一种触摸历史的沧桑!

评分这本书出版20多年了,现在读来依旧是耐读的好书,且每次读的感觉都不一样,历久弥香。这样的书现在不多见了。坦率地说,比现在一些所谓的学术名星们的大著,要高出许多了。 窃以为,琐话比续话要好些,续话比三话好些。斯人已逝,琐话会成为广陵散吗?

评分耐心读了60%,实在不忍续读,中行老人臧否人物有失厚道中行啊。回望“顺生论”实则顺命不顺生,“禅外说禅”确乎在禅外也,托大了。 --------------------------------------- -------------------------------------

评分用户评价

没有汪曾祺写人写的有趣 不是很喜欢

评分重读不胜今昔之感。极想念周先生。

评分:看完对张中行先生念书时的北大充满向往。

评分他们这代人跟我们这代人不一样

评分重读不胜今昔之感。极想念周先生。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有