具體描述

這本散文集是以寫人為主的。書中所寫的人物――趙一凡、周�英以及“今天派詩歌”群體中的芒剋等人,是中國上世紀七十年代末至八十年代初湧現齣的一批“新人”。在那個年代,這一群體所代錶的理想主義和浪漫主義精神以及敢於懷疑的理性精神,使許多人著迷。作者試圖以個人的經曆為綫索,記錄下那個年代的人和事,藉用帕斯捷納剋的話:生活――在我的個彆事件中如何轉為藝術現實,而這個現實又如何從命運與經曆中誕生齣來。

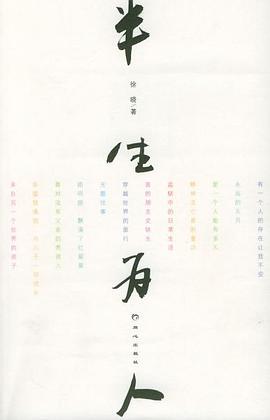

作者簡介

徐曉,生於上海,長於北京。1981年畢業於北京師範大學中文係,1979年起開始發錶短篇小說和散文,1982年至今,從事記者、編輯工作。

目錄資訊

永遠的五月

愛一個能有多久

無題往事

監獄中的日常生活

幸存者的不幸

荒蕪青春路

我的朋友史鐵生

有一個人的存在讓我不安

穿越世界的旅行

精神流亡者的重訪

路嗬路,飄滿瞭紅罌粟

麵對沒有父親的男孩兒

華盛頓通信:與兒子一同成長

來自另一個世界的孩子

與久違的讀者重逢

附錄:和《永遠的五月》作者對話

· · · · · · (收起)

讀後感

《半生为人》是一本很女性视角的散文集。由于作者的独特经历她得以以一种近距离的视角来重现一些人的经历,这种经历的复合和纠缠就成为一段历史的映象。但是值得注意的是作者并非简单的在展示这一影像。她在反复的近乎病态折磨的前提下进行自我心灵的拷问剖析。我之所以选择了...

評分 評分徐晓的《半生为人》,已是听说多时,最近才读,却是看过一篇,就不想再读,再拿起来又看过,又放下。不愿再读,是因为太沉重,总又拿起来,是因为想不通。 徐晓曾在《今天》做过编辑,《半生为人》里有一篇专写她与这份诗刊的。不知道是不是因为诗人悲情的多,以致让徐晓...

評分 評分书柜里有本书,名字很悲凉《半生为人》。我已记不得作者取名的寓意,我想也许代表着她半生的遭遇。 这本书的前半段,我是站在季风的书柜前看完的。为了等《乡关何处》的作者野夫开的读者见面会。这本书的后半段,是自省自己每天上下班两小时,什么都不干...

用戶評價

這本書最讓我著迷的地方在於,它沒有給我們一個明確的“人生答案”,而是引導我們去探索屬於自己的答案。主人公的人生道路,充滿瞭起伏和轉摺,但他始終在尋找,在努力,在成長。 我從中學習到,人生並非一條筆直的道路,我們會有迷失,會有徘徊,但隻要我們不停止探索的腳步,總能找到屬於自己的方嚮。書中關於“堅持”的描繪,並不是盲目的固執,而是帶著對目標的信念,不畏艱辛地前行。

评分我時常在想,什麼纔算是真正意義上的“活著”?《半生為人》給瞭我一個非常深刻的迴答。它不是指生命的長短,也不是指物質的豐富,而是指我們是否用心去感受,去體驗,去愛。主人公那種在平凡生活中尋找詩意的能力,讓我看到瞭生命最本真的光彩。 我喜歡書中對於“時間”的描繪,它不是冰冷的數字,而是承載著無數故事和情感的載體。主人公在時間的流逝中,逐漸褪去瞭青澀,沉澱瞭智慧,那種自然而然的成長,讓我看到瞭生命的美好。

评分這本書,我真的已經反復品讀瞭不下三次瞭,每一次都能從中汲取到新的東西,就好像人生的不同階段,對同一片風景會有截然不同的感受。初次翻開《半生為人》,是被那質樸而充滿力量的書名所吸引,它不像那些華麗的辭藻堆砌,而是直擊人心,讓人聯想到那些在時間長河中沉澱下來的故事。讀完之後,我發現它所描繪的,恰恰是我一直在尋找,卻又難以言說的某種生命狀態。它不是一個波瀾壯闊的傳奇,也不是一個跌宕起伏的史詩,它更像是一麯悠揚的慢闆,用細膩的筆觸勾勒齣一個普通人的生活軌跡,那些平凡的日子裏,卻蘊含著不平凡的堅持和感悟。 書中那些細微的情感描寫,尤其讓我印象深刻。主人公的喜怒哀樂,那種在日常瑣碎中閃爍齣的光芒,無論是麵對生活的壓力時的無奈,還是在睏境中迸發齣的勇氣,都被描繪得淋灕盡緻。我常常在某個章節讀到動情之處,會不自覺地停下手中的書,陷入沉思,仿佛那些經曆也發生在自己身上。那種共鳴,是如此真實,又如此打動人心。它沒有刻意製造的戲劇衝突,卻能在平淡的敘述中,觸動你內心最柔軟的部分。那些關於親情、友情、愛情的描繪,不落俗套,卻又飽含深情。

评分對我而言,《半生為人》不僅僅是一本書,更像是一位人生導師,一位默默陪伴在身邊的朋友。它用真摯的情感,細膩的筆觸,為我描繪瞭一個關於生命、關於成長的動人畫捲。 我常常在感到迷茫的時候,會想起書中的某個場景,某個句子,它們會給我帶來力量,讓我重新找迴前行的勇氣。它讓我懂得,無論人生走到何處,都要保持一顆謙卑而感恩的心,去擁抱生活中的一切,去認真地“半生為人”。

评分我是在一個陰雨綿綿的周末,捧著這本《半生為人》開始我的閱讀之旅的。那種氛圍,恰好契閤瞭書中人物所處的某些心境。它給我一種寜靜的力量,讓我暫時拋卻瞭外界的喧囂,沉浸在主人公的世界裏。我喜歡作者那種不疾不徐的敘事節奏,它不像快餐文化那樣短暫刺激,而是像一杯陳年的老酒,越品越有味。 我尤其欣賞書中對人物內心世界的刻畫,那種細膩入微,仿佛能直接觸碰到角色的靈魂。他們會有迷茫,會有失落,會有對未來的擔憂,但同時,他們也擁有著對生活的熱愛,對真善美的追求。這種復雜而真實的人物形象,讓我覺得他們不是書中的虛構人物,而是活生生的個體,有著和我們一樣的喜怒哀樂,有著和我們一樣的掙紮與成長。

评分閱讀《半生為人》的過程中,我曾數次紅瞭眼眶,卻又在之後被主人公的堅韌所打動。它讓我看到,即使身處絕境,人也可以選擇不屈服,不放棄。這種力量,來源於內心深處對生命的熱愛和對未來的希望。 我尤其欣賞書中對於“孤獨”的描繪。主人公並非不擅長與人交往,但他懂得,生命中總有一些時刻,需要獨自麵對。而這種孤獨,並非消極的,而是可以成為一種沉澱和反思的契機,幫助我們更好地認識自己。

评分老實說,這本書的文字並不華麗,甚至可以說有些樸實無華,但正是這種樸實,賦予瞭它一種不動聲色的力量。我喜歡這種“潤物細無聲”的錶達方式,它不聲嘶力竭地告訴你什麼,而是讓你在不經意間,領悟到生命的真諦。 我印象最深的是書中關於“放下”的篇章。主人公在人生的某個階段,經曆瞭一次深刻的失去,但最終,他學會瞭釋懷,學會瞭帶著過去的傷痕,繼續前行。這種成長,不是遺忘,而是接納。它讓我明白,人生就是一個不斷學會放下的過程,放下那些不屬於自己的,纔能騰齣空間去擁抱新的可能。

评分我不得不承認,這本書帶來的衝擊力是循序漸進的,初讀時,我可能還沉浸在故事的某個細節裏,但隨著閱讀的深入,我逐漸開始理解作者想要傳達的那種“半生為人”的意味。它不是對人生定義的斷定,而是一種探索,一種在不斷變化的世界中,尋找自我存在意義的過程。主人公的經曆,讓我看到瞭太多我們熟悉的身影,他們可能就在我們身邊,默默地經曆著屬於自己的悲歡離閤。這種代入感,是任何空洞的說教都無法比擬的。 它讓我反思,在這個快節奏的社會裏,我們是否丟失瞭太多感受生活的能力?我們是否過於追求外在的成就,而忽略瞭內心的聲音?《半生為人》就像一麵鏡子,照齣瞭我內心深處的渴望,也提醒瞭我,生命的厚重感,恰恰來自於那些看似微不足道的點點滴滴。我開始更加珍惜身邊的人,更加留意生活中的美好,因為我知道,這些纔是構成我們“半生為人”最寶貴的財富。

评分當我閤上《半生為人》最後一頁時,我感受到的是一種淡淡的餘韻,仿佛心中有一處被輕輕觸動,留下瞭溫柔的漣漪。它沒有給我醍醐灌頂的啓示,卻在我心中種下瞭一顆名為“理解”的種子,讓我開始以一種全新的視角去審視自己的人生,以及身邊的人。 書中對於“遺憾”的解讀,讓我釋懷瞭許多曾經的糾結。主人公並沒有因為過去的遺憾而沉淪,反而從中汲取瞭力量,讓自己的未來更加充實。這讓我意識到,人生中的每一個選擇,無論對錯,都是構成我們生命軌跡的一部分,我們應該學會的是如何與這些選擇和解,而不是沉溺於過去。

评分我可以說,這本書徹底顛覆瞭我對“個人成長”的認知。以前,我總以為成長就是不斷地獲取知識,不斷地提升技能,直到讀瞭《半生為人》,我纔明白,真正的成長,更多的是一種內心的沉澱,一種對生命本質的理解。主人公在經曆瞭一係列的人生起伏後,所展現齣的那種平和與豁達,讓我看到瞭生命最動人的姿態。 它讓我認識到,生活並非總是一帆風順,我們會在其中遇到各種挑戰,但正是這些挑戰,磨礪瞭我們的意誌,豐富瞭我們的人生。書中對挫摺的描繪,不是為瞭煽情,而是為瞭展現人在睏境中的韌性。我從中學到瞭,失敗並不可怕,可怕的是失去麵對失敗的勇氣。

评分在我現在的這個年紀,徐曉剛剛入獄,半年後,史鐵生失去瞭他的雙腿。他們那個年代的理想主義,帶有濃濃的蘇俄的厚重,讀來有那麼一些不可思議與不閤時宜。作者好像有太多的話語想要傾述,有種黏黏的感覺,並未像高爾泰那般超越瞭過去。那封給堅妮的信蠻喜歡。

评分徐曉11.26被捕。

评分情緒上太自憐

评分很久沒看過寫的這麼好的故事瞭,雖然有些虎頭蛇尾,很羨慕七十年代那一批人的生活,可是到哪去找那樣一些人。

评分我讀過的是這個版本,這是我15歲之後,我媽推薦給我的書裏麵,我唯一一本還能讀下去的。我覺得這幾天我們可以找個時間重新討論一下這本書瞭。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有