具体描述

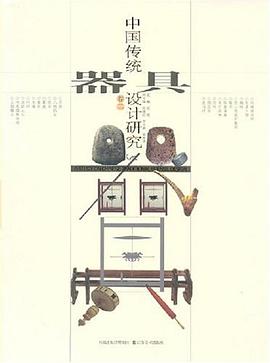

器皿的古今之变,虽然一时难有察觉,却是客观存在的。商周礼器经过春秋、战国,到汉代已经所剩无几,汉人对前代的铜器多不认识,所以后汉经学家制定礼器多不合古制。直到北宋,金石之学兴起,把古钟鼎彝器图写成书,追三代贵遗风,禆益庙堂,宋、元、明、清四朝,无不受其影响。古人笔记杂着零星记载的各种用器,大多语焉不详,缺乏研究,仅仅可以看作资料,器皿作为专门学问,应该从宋代的考古之学开始。

本书是广泛收列各种器物名称,包括正名、别名、俗称、古名、今名等:整体及部件名称。共收词五千九百二十五条,正文插图一千九百零七幅。

作者简介

目录信息

读后感

评分

评分

评分

评分

用户评价

对于我这种对文物考古有着狂热兴趣的业余爱好者而言,一本好的参考书最关键的就是查阅的便捷性。这本词典在这方面的设计简直是教科书级别的范本。它的索引系统做得极为科学,无论是按时间、按材质、还是按功能分类,都能迅速定位到目标词条。我试着查找了几种不同时期、不同用途的青铜礼器,每一次都能在极短的时间内找到我需要的信息,而且相关的术语解释都做了交叉引用,极大地节省了我在不同篇章之间往返查找的时间。这种流畅的阅读体验,让原本枯燥的资料检索工作,变成了一种探索的乐趣。它真正体现了“大词典”的价值——成为一个高效、可靠的知识导航仪,而非一本束之高阁的百科全书。

评分初次接触这套“大词典”,我最直接的感受是它宏大的知识体系和严谨的编纂态度。随便翻开任何一页,都能发现词条的解释深入浅出,既有对器物基本特征的客观描述,又融入了对时代背景、文化内涵的精辟分析。我留意到一个关于汉代陶俑的词条,它不仅详细列举了陶俑的形制、材质,还探讨了其在丧葬文化中的地位变迁,这种多维度的解读方式,极大地丰富了我对那个时期社会生活的理解。编者显然投入了巨大的心血去考证每一个细节,引用的文献资料翔实可靠,让人读来信心十足。相比那些走马观花的浅薄读物,这本词典的深度和广度,足以满足那些想要“刨根问底”的深度学习者,它不是简单地罗列知识点,而是在构建一个完整的古代器物知识网络。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,厚重的纸质,那种沉甸甸的手感,仿佛握住了历史的重量。封面上的烫金字体,在光线下泛着低调而典雅的光泽,让人忍不住想要立刻翻开它,一探究竟。我尤其欣赏它在版式上的用心,每一页的留白都恰到好处,既保证了文字的清晰可读,又留出了足够的空间让那些精美的图录得以充分展示。那些古代器物的线描图和彩绘照片,简直就是艺术品级别的印刷,细节处理得极为到位,即便是最细微的纹饰也能清晰可见。对于一个对古代工艺美术怀有深厚兴趣的普通爱好者来说,光是欣赏这些图版就已经是一种极大的享受了。它不仅仅是一本工具书,更像是一件值得收藏的艺术品,摆在书架上都觉得格调倍增。我期待着在接下来的阅读中,能被这些跨越千年的器物之美深深地震撼和启发。

评分坦白说,我原本担心如此专业的工具书会充斥着晦涩难懂的术语,阅读门槛过高。然而,这本书的行文风格却出乎意料地平易近人。作者在解释那些复杂的工艺技术时,常常会用一些生动的比喻或清晰的步骤拆解,使得即便是像“失蜡法”或“描金工艺”这类高深的技艺,也能被非专业人士理解个大概。这对于我这种希望提升自身文化素养的普通读者来说,简直是太友好了。它没有高高在上地展示学者的知识壁垒,而是像一位耐心温和的老师,循循善诱地引导读者进入古代文明的殿堂。这种既保持了学术的严谨性,又兼顾了大众可读性的平衡,是极其难能可贵的成就。

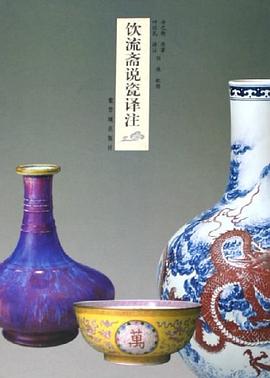

评分这本书带给我的,远不止是知识的累积,更是一种审美的洗礼和历史的共鸣。当我沉浸在那些关于玉器温润光泽、瓷器釉色变幻的描述中时,我仿佛能穿越时空,感受到古代匠人指尖流淌出的那份专注与虔诚。词典中对器物审美风格的演变分析尤其精彩,它清晰地勾勒出不同朝代审美取向的微妙差异,比如唐代的雍容华贵与宋代的极简内敛之间的对比,读来令人感慨万千。这本书让我明白了,器物不只是冰冷的物件,它们是历史的载体,是彼时人们生活哲学和审美情趣的凝固瞬间。它激发了我想要更多地去观察、去感受身边生活中的“美”与“传统”的内在联系,是一次非常触动心灵的阅读体验。

评分详尽

评分带图带音。

评分中国人制造器皿,不只是用来控制自然,而是用其体现自然的和谐和秩序。儒家学说和传统文化的两大基石,"礼,乐"文化指社会生活的秩序条理和个体内心的和谐,礼乐文化还使工具器皿上升到艺术领域,夏商周三代的玉器从石器时代的石斧石磐等上升而来,玉的精光内敛,坚贞温润的意象又成为中国画,瓷器,书法和诗的最高追求,三代的铜器从铜器时代的烹饪器和饮器等上升而来,铜器的端庄流丽又是中国建筑,汉赋唐律,四六文体的理想型范。在中国文化里,从最低层的物质器皿,穿过礼乐生活,直达天地境界,是一片混然无间,灵肉不二的大和谐。中国人感到宇宙全体是大生命的流行,其本身就是节奏与和谐。人类社会里的礼乐,是反射着天地的节奏与和谐。

评分嗯!很好,推荐那些写历史小说或者其他关于古代小说的作者去买!值得一读

评分重认了好多字……拳不离手,曲不离口,古人诚不我欺矣~

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有