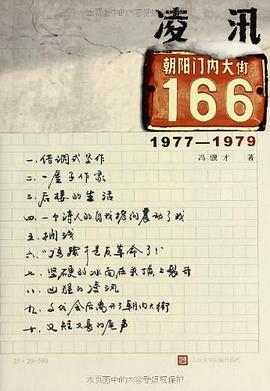

凌汛 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

冯骥才,浙江宁波人,1942年生于天津,中国当代作家和画家。全国政协常委,中国文联副主席,中国民间文艺家协会主席。其文学作品题材广泛,形式多样,已出版各种作品(集)五十余种,其中《高女人和她的矮丈夫》、《神鞭》、《三寸金莲》、《珍珠鸟》等均获全国文学奖。作品被译成英、法、德、意、日、俄等十余种文字,出版各种译本三十余种。

- 冯骥才

- 回忆录

- 回忆录/传记

- 历史

- 文学史

- 随笔

- 人民文学出版社

- 文学

本书记录作者1977-1979年在北京朝内大街166号人民文学出版社“借调式写作”的人和事。书中有大量具有史料价值的珍贵旧照,是乍暖还寒的季节不可或缺的见证。在那个年代,这些记忆一如江河早春的凌汛,带着不可遏制的春意迅猛地来到人间。

具体描述

读后感

《凌汛》是作者记录他1976~1979年在人民文学出版社借调写作时的一段经历,。那个年代,政治暖流让文坛涌动了起来,以伤痕文学为代表的作品用激动、真情、反思记录着人的心灵和社会的变化,全社会呈现人人爱文学的活跃。虽然严寒总要与暖流、春风拉锯,但繁荣的景象令人感动。

评分如今的冯骥才以文化遗产、民俗学研究者的身份为公众所熟知,而留在文学读者记忆中的,更是那个写《神鞭》、《三寸金莲》、《炮打双灯》,写《一百个人的十年》的作家冯骥才。而奔波于乡野,为即将逝去的民间文化大声疾呼的冯骥才,其实也并未忘却自己的文学来路,当从友人那...

评分朝内大街:文字朴素感人,刚刚借调过去时,对宿舍的描述印象很深刻,一张床一张桌子一个椅子一屋子作家,还有对韦君宜的描述,书桌上总是放着一个大的笔筒,里面插满了笔,里面还放了一堆小东西,有时找一些小东西时就要把所有的笔都倒出来;夜里烟瘾犯了,把地上的烟头捡起来...

评分我称冯先生叫大冯是有点托大,但大冯确实文学界的资深人士都这样叫的.自从他担任了副部级高官,我确实没见他写过很精彩的作品,虽然他做了很多很好的文化事,但作家还是要有作品的。可是,一个作家在奉献了很多好作品之后,还这样期待他是不是有些过分呢?比如一个老农民,青壮年的...

评分如今的冯骥才以文化遗产、民俗学研究者的身份为公众所熟知,而留在文学读者记忆中的,更是那个写《神鞭》、《三寸金莲》、《炮打双灯》,写《一百个人的十年》的作家冯骥才。而奔波于乡野,为即将逝去的民间文化大声疾呼的冯骥才,其实也并未忘却自己的文学来路,当从友人那...

用户评价

伤痕文学前后可资参考。

评分历史可见一斑,老派文化人的认真负责和坚韧、朴素谦和。

评分看完了无路可逃,意犹未尽又跑来把凌汛买来看。以前对大冯知之甚少,更无法想象出他在那十年里究竟经历过什么,又是怎样一点点熬出头的。我惊叹他的才情,敬佩他在最艰难的时刻仍能保持人性淳朴善良的言行。有那么多没能捱过来的优秀文人,大冯是幸运的。

评分纸质轻,好读。稿纸背景妙,饭后站着消化读完了

评分感谢2个半小时无聊的大会,让我有机会把这本书看完。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有