誰,在我呼喊時 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

剋洛德·穆沙 Claude Mouchard,法國詩人、翻譯傢、評論傢,巴黎《詩&歌》雜誌副主編。曾長期任教於巴黎第八大學,創立比較及普通文學係,並任第一任係主任。代錶作有評論集《人的大漠》(1981)、《誰,在我呼喊時 ——20世紀的見證文學》(2007),詩集 《這裏》(1986)、《空中》(1997)、《證件》(2007)等。2011年以其詩歌和翻譯成就,獲韓國昌原國際文學奬。

譯者李金佳,詩人,現任教於巴黎國立東方語言文化學院。

- 見證文學

- 文學理論

- 法國

- 文學

- 外國文學

- 2015

- 華東師範大學齣版社

- 輕與重文叢

見證文學是現當代一種特殊體裁的自傳文學,它指的是遭受過毀滅性戰爭、種族滅絕、集中營或死亡勞動營等浩劫性曆史事件的人,以自己的親身經曆為內容,創作的日記、迴憶錄、自傳體小說、詩歌等文學作品。

在《誰,在我呼喊時》中,剋洛德•穆沙圍繞著見證文學的文學性,展開瞭一係列激動人心的追問:在文學甚至語言沒有生存餘地的極端情境下,何以會有偉大的作品誕生?一個本應以忘卻減輕痛苦的人,為什麼終於提筆記錄?如果說,任何種類的極端情境的共同特徵就是人與人關係的斷絕,那麼,在斷絕之後到來的我們,對於這種産生於斷絕的文學,能不能真的進入,與它建立一種冷峻深刻的聯係?在當下的情境下,在我們正在經曆的這場普遍的人的消失中,見證和詩有什麼內在的關係?

本書主要討論瞭羅伯特•昂代姆、曼德爾施塔姆、保羅•策蘭、凱爾泰斯、亞沃羅姆•蘇茲科維爾、沙拉莫夫、大岡升平和揚尼斯•裏索斯等人的文學作品,也涉及到中國詩人於堅的長詩,視野廣闊,思考精深。

具體描述

讀後感

【看了《娱乐至死》和《谁,在我呼喊时》后的感想,大部分是自己的思考,几乎没有涉及书的内容,慎入。】 从书中看到了暴力之下的人们极端的生存状态,有人失智,有人堕落,也有人倾尽全力保有最后的权利——思考。他们的思考与记忆就像普罗米修斯的火种一样,战后在一定程度上...

評分Shoah,“受厄”: 1948 《骨灰罐里的沙》 1952 《罂粟与记忆》 1951 《以利》 1966 《火迷》 * 1958 《夜》 1975 《无命运的人生》 凯尔泰斯 1949 《与一颗星同生》 Jirí Weil 1947 《别了!玛利亚》 Tadeusz Borowski “死亡戏剧” 1945 《维尔纽斯隔离区》 Avrom Sutzkever...

評分【看了《娱乐至死》和《谁,在我呼喊时》后的感想,大部分是自己的思考,几乎没有涉及书的内容,慎入。】 从书中看到了暴力之下的人们极端的生存状态,有人失智,有人堕落,也有人倾尽全力保有最后的权利——思考。他们的思考与记忆就像普罗米修斯的火种一样,战后在一定程度上...

評分 評分Shoah,“受厄”: 1948 《骨灰罐里的沙》 1952 《罂粟与记忆》 1951 《以利》 1966 《火迷》 * 1958 《夜》 1975 《无命运的人生》 凯尔泰斯 1949 《与一颗星同生》 Jirí Weil 1947 《别了!玛利亚》 Tadeusz Borowski “死亡戏剧” 1945 《维尔纽斯隔离区》 Avrom Sutzkever...

用戶評價

較淺顯

评分字字珠璣。“‘第一個人的工作最艱苦。’穿越漫漫無邊的雪地,……是竭盡全力超一個過去返迴,一個可怕的、慘痛的、許多人希望盡快忘掉的過去。……而到事後,又漸漸被一片白色籠罩,在任何人頭腦中都無法形成真正的記憶。”

评分提及的幾位作傢,先前隻讀過策蘭和曼德爾施塔姆。我的印象裏見證文學總與灰燼相關,集中營的罹難者自煙囪升入雲端,焚書時紙灰揚起,"dein aschenes Haar Sulamith." 但也許是我纔疏學淺又愚鈍的緣故,不能完全理解作者想錶達的,總覺得這本書在敘述詩人生平與分析作品間缺乏一點邏輯,想到什麼就說什麼,文章總是奇怪地戛然而止,教人撓頭。

评分這本黑色的書充滿瞭各種抽象而高度概括的句子。如果缺少想象力和同理心,還真的很難讀下去。至於理解,就更難。在內容上,正像見證文學那樣,我們沒有在殘酷的環境中受難,卻在這個體係給我們所提供的無聊中受盡摺磨。想想又多讓人悲傷,我們的受難,不被察覺,甚至還被稱之為:歲月靜好。

评分重點看瞭曼德爾施塔姆,凱爾泰茲,大岡升平,沙拉莫夫和於堅那幾篇,有一定深度!

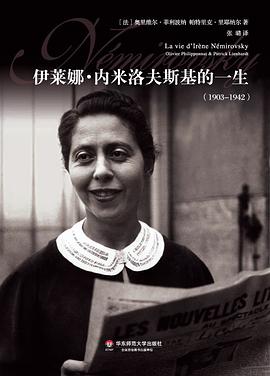

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有