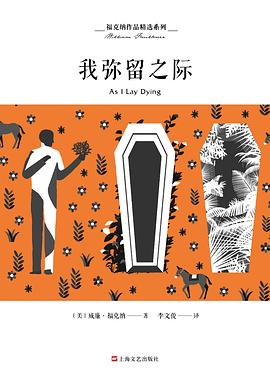

我弥留之际 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

威廉•福克纳(William Faulkner,1897—1962),美国文学史上最具影响力的作家之一,意识流文学代表人物。出生于没落地主家庭,第一次世界大战时在加拿大空军中服役,战后曾在大学肄业一年,一九二五年后专门从事创作。一生共写了十九部长篇小说和七十多篇短篇小说,其中绝大多数故事发生在虚构的约克纳帕塔法县,被称为“约克纳帕塔法世系”。代表作有《喧哗与骚动》(1929)、《我弥留之际》(1930)、《献给爱米丽的一朵玫瑰花》(1930)、《八月之光》(1932)、《押沙龙,押沙龙!》(1936)、《去吧,摩西》(1942)等。一九四九年,福克纳因“对当代美国小说作出了强有力的和艺术上无与伦比的贡献”获得诺贝尔文学奖。

- 威廉·福克纳

- 美国

- 美国文学

- 小说

- 文学

- @译本

- 外国文学

- 上海文艺出版社

《我弥留之际》是福克纳“约克纳帕塔法世系”的重要小说之一,出版于一九三〇年,令福克纳一举成名。小说由五十九节内心独白构成,多视角讲述美国南方农民本德伦为遵守对妻子的承诺,率全家将妻子的遗体运回家乡安葬的“苦难历程”。整整十天的行程灾难重重:大水差点把棺材冲走,拉车的骡子被淹死,大火几乎将遗体焚化。结果长子失去了一只脚,老二因放火上了人家的谷仓而坐牢,三子失去心爱的马,女儿打胎不成却反遭药房伙计的欺辱,弱智的小儿子也没得到渴望的小火车,而本德伦却装上了假牙并娶回了一位新太太。整部小说构成一幅南北战争后美国南方贫穷、落后和传统的道德观念遭遇挑战的真实图景,并隐喻了现实人生的重重苦难。

具体描述

读后感

生与死向来是文学作品的永恒主题,古今中外的诸多大家也都不遗余力地通过自己的作品来探讨两者之间的关系。倘若生的尽头是死,那么死的尽头又是什么?对一个人来说,死亡是毁灭还是重生?是逃避还是救赎? 威廉•福克纳的《我弥留之际》就探讨了这一问题:女主人公本德伦...

评分生与死向来是文学作品的永恒主题,古今中外的诸多大家也都不遗余力地通过自己的作品来探讨两者之间的关系。倘若生的尽头是死,那么死的尽头又是什么?对一个人来说,死亡是毁灭还是重生?是逃避还是救赎? 威廉•福克纳的《我弥留之际》就探讨了这一问题:女主人公本德伦...

评分想起读福克纳,也是和人聊起中文翻译,觉得中译本福克纳的书名和原文相比都颇具诗意,比如《喧嚣与骚动》,比如这本《我弥留之际》。粗鄙如我,条件反射的直译自然是《当我躺着等死的时候》,因此便对这本书的内容有着格外好奇。从这本书开始读福克纳,也是因为它看起来只有200...

评分用户评价

我居然看完了…………福克纳不适合我

评分约克纳帕塔法

评分把所有的時間都揉到一起。瓦達曼的媽媽是一條魚,朱厄爾的媽媽是一匹馬,達爾沒有媽媽。透過窗口可以看到卡什和鋸子,看到鋸子和火光。下大雨的時候卡什也沒有放下鋸子,仿佛深信這場雨不過是心造的幻影。櫥窗裡的小火車還在鐵軌上閃閃發光,禿鷹一圈一圈地在天上盤旋,它們不動的時候,就像是被釘在了空中。是直線嗎,或者是傾斜,荒蕪的世界正在墜落。然後兩頭騾子四腳朝天,和土地失去了聯繫。七月的河水是冰涼的。這個世界不是他的,這種生活也不是他該過的。 「我們的生命怎麼就悄然化為一些無風 無聲 疲憊地重複著疲憊的姿態 化為沒有手在沒有絃上撥動的古老的振響的回聲 夕陽西下時我們凝成了狂怒的姿態 玩偶們的僵死的姿態」

评分荒诞不经的,内容和翻译都很好,意味深长,枯枝败叶的味道好像来自于此

评分最让人恶心的文学人物出现了。如果说的话好像只能说出和封底差不多的故事概括,这么说好像显示不出来有多让人恶心。是那条混浊冰冷的像静止了一样的河流,是火苗像下雨般落在身上的那场火灾,是水泥、马、十块钱、火车和香蕉,是棺材里的女人说他已经死掉了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有