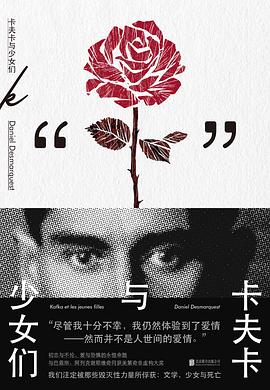

卡夫卡与少女们 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

达尼埃尔·德马尔凯(Daniel Desmarquest,1946— ),法国著名作家。出版有小说《埃特莱塔峭壁》《永别的一幕》《天堂》《阿加·贝拉》等,其传记作品《卡夫卡与少女们》获2002年法国美第奇非虚构首奖。

- 卡夫卡

- 传记

- 文学

- 法国

- 少女

- 外国文学

- 达尼埃尔·德马尔凯

- 美第奇大奖

“他知道少女具有一种堪称决定性的力量。

他从她眼睛里、嘴唇上和皮肤上得到的东西,

不仅是一种幸福的允诺。”

.

卡夫卡,文学史中最著名的名字之一, “卡夫卡就是文学本身,正如莫扎特就是音乐”。诗人勒内·夏尔说,他是“我们的金字塔”。而一座金字塔就是一座陵墓:“在它黑暗的墓穴里,埋藏着一个谜,一个吞吃人的谜。”

本书正是关于卡夫卡的谜题。对于卡夫卡的文学创作而言,少女不仅是灵感,是素材,更是力量。对于卡夫卡的命运来说,少女则是一种危险的征兆,其中展现了疯狂和死亡,而他把它们都发展到了极致:跟着姑娘走,就是去受刑。她是一种劝说,劝他接受心里经常惧怕的命运。

而对姑娘来说,遇到和爱上作家卡夫卡,就无异于把自己交给了魔鬼。她们属于写作的仪式:卡夫卡蘸着她们的血泪来开笔。因此,尽管少女们不愿意,尽管她们在爱情上不忠,却能够促使一些书籍诞生,给另一些少女在美好夏日充当精神食粮。

在本书中,我们把作家的面孔还给他,只留下他的孤独和秘密:这些秘密使我们关注卡夫卡,并且把少女们像尺蛾一样留住。要走近他,做梦是最可靠的路径。现在,就让我们去逐一唤醒卡夫卡的少女们吧。

............................

★危险与战栗,深情与辜负,肉身与孤独,狂喜与受难,记忆的花影与肉体的芬芳,致命的诱惑与永恒的逃亡……一切悖论统一都可形容这本独特的传记:关于少女与文学,关于爱、死亡、卡夫卡。

.

★荣获法国重量级文学奖美第奇非虚构首奖,英国国民作家朱利安·巴恩斯、美国著名作家琼·狄迪恩、诺贝尔文学奖得主阿列克谢耶维奇均得过此奖;

.

★诗性的语言,悬疑小说式叙述,爱与恐惧的永恒命题:我们注定被那些毁灭性力量所俘获。

.

★恋爱、写作、阅读:青春期的三位一体——给所有热爱卡夫卡、在青春中追寻爱情和文学的读者。

.

★写作是宿命。而少女

是他的文学水妖,

他的爱欲之火,他的生命之光,

他生命中一连串的失败与灵感。

通过这部传记,我们得以窥见卡夫卡的另一重秘密生活,

在他广为人知的文学创作之外,在生命的暗影中,

我们听到一颗孤独的、得不到慰藉的心在跳动。

具体描述

读后感

卡夫卡,文学史中最著名的名字之一。“卡夫卡就是文学本身,正如莫扎特就是音乐”。诗人勒内·夏尔说,他是“我们的金字塔”。而一座金字塔就是一座陵墓:“在它黑暗的墓穴里,埋藏着一个谜,一个吞吃人的谜。” 《卡夫卡与少女们》正是关于卡夫卡的谜题。对于卡夫卡的文学创作...

评分我相信很多人都对卡夫卡颇为了解,作为西方现代主义文学的先驱和大师,卡夫卡的作品中充满了人性的矛盾。作为文坛史上一颗璀璨的巨星,卡夫卡生前并未得到应有的荣誉与财富,但是他留给世界的文学宝藏一直深受世人的追捧,甚至全球兴起过“卡夫卡”热潮!可以说想要深入了解世...

评分拿到这本书惊喜的发现居然是线装,可以平摊翻阅,阅读体验很棒,还附赠了书封玫瑰图案的书签,书腰的卡夫卡正在注目着你的一双炯目尤为摄人心魄,书封上打引号象征着“少女们”意象的红色玫瑰花簇立之上,浑然天成的诠释了书名。这本书的设计是我今年看过纸质书中最令人深刻印...

评分少女一词,似乎与纳博科夫、川端康成这类作家更相配。与少女的玫瑰色相比,卡夫卡似乎更倾向于冷峻的铁灰。我承认,书名是有某种撞色效果的,正如书封上的黑白与红。 缪斯也好,荷尔蒙驱动器也好,读罢这本详尽的卡夫卡情史,再翻检他的作品,不难发现,他的爱情其实是“不育”...

评分拿到这本书惊喜的发现居然是线装,可以平摊翻阅,阅读体验很棒,还附赠了书封玫瑰图案的书签,书腰的卡夫卡正在注目着你的一双炯目尤为摄人心魄,书封上打引号象征着“少女们”意象的红色玫瑰花簇立之上,浑然天成的诠释了书名。这本书的设计是我今年看过纸质书中最令人深刻印...

用户评价

聊到卡夫卡 不得不提西方现代主义文学 而这本“一頁”新书却谈到了他与少女们的⋯⋯????

评分“他每天都要上街散步,其实就是为了去看漂亮的少女,去闻她们的芳香,去享受那些衣着时尚、打扮艳丽的少女擦家而过的快乐。从街上回来以后,他的心就踏实了,焦虑就暂时消失了,就可以安稳地睡上一觉,或者熬一通宵,写出作品。可以说,他患有空中少女饥渴症。”

评分“两个年轻姑娘,总有一个肉体吸引我,但绝不是我喜爱的那一个。”读《卡夫卡与少女们》,天空越来越低,心越来越沉——我看到所有的生活都在粉碎我——他死了,我生命的一部分也偷偷溜走了,空空的,像是要下一点雪。但是有少女们呵,一种温暖、明亮的存在,像是要化开胸中沉霾,燃烧着他消瘦,近似于消渴的双颊。卡夫卡是孤独的,当文学和少女两两不能兼得(有别于后来用文学获取少女或用少女献祭文学),一种鲜活的生命或许意味着某种可能的救赎,性和写作就是一切,正如他每次写作都怀着一种射精不懈的力一样。之后是疲惫,徒劳,虚无,消失。书中有多次暗合了拿破仑,如蛋蛋都是一样的小,卡夫卡在最后一篇小说里提到了约瑟芬,二者都是被冬季所“杀害”——唯独“他受世界惊吓,满怀真理,独自走他的路去了”,留下一个满是少女的永恒的理想世界。

评分我正在用量子波动速度《卡夫卡与少女们》,好了我读完了,别买,除非你是重度卡夫卡迷。

评分关于卡夫卡的传记类图书虽然不少,但本书切入视角独特,从卡夫卡身边的众多女性入手,梳理了卡夫卡的文学创作与女伴们之间微妙的关系,文笔优美,夹叙夹议,在同类书中十分独特。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有