具体描述

《"流氓"教授》编辑推荐:自《乞丐囝仔》热销20万册之后中国青年出版社再次独家买断台湾皇冠出版社畅销书版权第一本打败《哈利•波特》荣登台湾石堂畅销书排行榜第一名的自传体小说由此书改编的电视连续剧获美国休斯顿国际影展白金首奖入狱他在赌风鼎盛的矿区长大,会念,也很会打架,写作文更是一流。十八岁时设赌场,二十三岁那年因“杀人未遂”入狱。肉体在遭受巨大折磨时,心灵却开始昂扬,他思考自我的存在,并努力寻找未来的人生方向。上榜他彻夜躲在管训队臭气熏天的厕所里读书。但即使考上大学,仍逃不过被关押的命运。他虽然孤单卑微,却永不屈服,凭着惊人的毅力,不但完成博士学位,还出版多本个人诗集。回首曾经自我比喻为蛆的他,虽然在粪堆里挣扎,却仍有梦,梦想考上大学,梦想成为诗人,如今他都做到了!而回首前尘,没人能道出他内心的感触,除了他写诗的笔,除了这本回忆过往的著作。

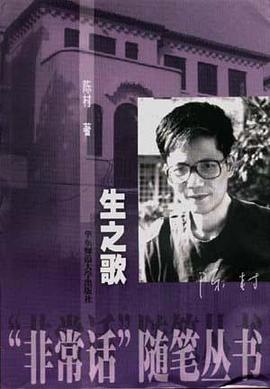

作者简介

林建隆

一九五六年生,是基隆月眉山一个矿工的儿子。从小立志成为诗人,却在二十三岁那年被以“流氓”名义移送警备总部管训,半年后转送台北监狱,执行“杀人未遂”五年徒刑。坐监期间在狱中宏德补校就读,并寻求报考大学的机会。三年后假释,被遣返警备总部继续管训,后在管训队考取东吴大学英文系。毕业后赴美,获密西根州立大学英美文学博士。一九九二年返回母校任教至今。曾获T.Otto Nall文学创作奖、陈秀喜诗奖。已出版六本个人诗集:《林建隆诗集》、《菅芒花的春天歌诗集》、《林建隆俳句集》、《生活俳句》、《铁窗的眼睛》、《动物新世纪》,另出版三本学院诗人合集,并主编《东吴大学建校百年纪念诗集》。

目录信息

失踪

母亲在对我说话时,并没有浪费任何一秒钟。表面上,她只是专注地讲述我儿时“失踪”的故事。其实,她是在暗示我:“爬得进,就爬得出,这点你在还不会走路时就已经办得到。”

瓮中之鳖

我的学前教育是在赌场获得启蒙的。我的中文是从麻将的“梅兰竹菊”和四色牌的“帅仕相”学起,数学则是藉骰子和牌九的复杂点数打下加减乘除的基础,而我最早学会的英文字母,是梭哈上的AJQK。

十八层地狱

“匍匐前进!”目标当然是队部的中山空。只见那五个脱逃的,一个个以溺水求生的姿势,双臂引领全身向前泅泳,无奈后脚跟一副沉重的脚镣。

阿铁

我本能地回头,赫然看见一张撕碎了也还认得的脸,只有灰色制服是陌生的,那是阿铁。“两年多不见,阿铁怎会在新收队干起‘卫兵’来了呢?”还来不及想太多,我立刻配合阿铁的动作,当场晕了过去。

歹手

说起左手,我已忘了自己小时候是不是“左撇子”,只记得祖母经常指着我的左手,说是“歹手”,老师也一再向我强调用右手写字的重要。然而,在紧张或危急的时刻,我总会不自觉地伸出我的“歹手”。

脱裤口诀

“诗的逆向思考”!到底是我告诉阿铁的,还是阿铁告诉我的?我试着把铁窗外“天上的星星”逆想成“天下的星星”,再将倒立于铁栅门边的脱逃队员看成用两手举起地球的人。反复推敲两三个来回,我终于完成穿裤子的艰巨工作。

相拍鸡仔

我用右手拉着脚镣,心想下一刻我即将动如狡兔,而此时我却静若处子。生命就像拒绝圆满,自我拉扯成两端的橡皮筋,而活着仿佛是要探测韧性的极限。

推巨石的西西弗斯

值星官吹起一声长长的口哨,命队伍立正站好,然后郑重宣布:“打桩的到山上去,挖土和挑土的留在山下。听到口令后,全员按上午相反的方式,将山坡下的泥土掘起,挑回山坡上去!”他略喘了口气,环视周遭的卫兵棍,和铁丝网外的步枪,然后大吼一声:“开工!”

美国梦

阿铁曾不只一次告诉我,说他梦见他母亲和一个高大的黑人,一起出现在一条挤满金发碧眼白人的街道。然后他便一口咬定,他母亲一定住在美国。阿铁大概希望我到了美国,能帮他找到他的母亲。

阿铁的秘密

我预计拿到钢锯之后,只要花两个晚上就能让床尾的铁窗像融雪一样慢慢地分解,让锯过的铁栅看起来完好如初。等到行动时,却禁不起我瞬间的摇撼。

然而,左等右等,还是等不到阿铁的身影。

脱逃

半夜三点左右,我还是醒来。醒来不是因为惯性,而是听到“枪声”,先是一响,然后两响,最后是鞭炮般的扫射。忽然间,寝室的铁门大开,值星官带着全体官兵,全副武装冲了进来。

2.龟山

监狱即学校?

我换上监狱的夏天制服――淡蓝的短衣短裤,一双拖鞋。随狱警走入新收房之前,我回身看一眼通往工场的小径,每一条都覆盖灰色的雨棚。我断定,囚犯的光头是不打伞的,当天空流泪的时候。

铁窗道场

短短一个夏季,我观察过铁窗外日月星辰和雷电风雨的变化,目测过燕鸥渡鸟、蜜蜂流萤飞行的高度,也计算过野菊松针、蒲公英和相思叶飘落的速度。短短一个夏季,我已能按不同的光源,在铁窗上刻计出不同的时刻。我甚至能用铁窗当耳朵,听出九十九种雨的声音。

认亲

我很想念丽珠,却在监狱的会客室与她相见。我渴望见她一面,目的是要确定她没有被推入火坑。我见到丽珠了,她光明正大地出现在玻璃窗的另一头。然而,见到了又怎样?我到底想干什么?我想负什么责任吗?还是只要求别人负责?

绿林补校

上百位杀人越货的“学生”,后面逐年还会有“新生”入学,啸聚在“学生队”,“宏德补校”不是江湖的缩影是什么?江湖有江湖的规矩,大家虽已具备“学生”身份,彼此也有“同学”之谊,然而,一遇纷争,还是校规放两旁,江湖规矩摆中间。

弄假成真

我走回来,继续侧躺着。“准备考大学”是我日里对国文老师讲的一句玩笑话,此刻却变成狱警嘲讽我的言词。“准备考大学――准备考大学――”我在心里不断地喊着,最后终于昏睡了过去。

童养媳

在那个以力谋生的农业时代,女子因力气小了点,便被视为赔钱货,而祖母一生便生了五个。左思右想无着,最后便听从邻村媒婆的建议,把她们提早“嫁出去”。也就是一出生便把她们送给有意的人家做“童养媳”,再将收来的聘金,原封不动送出去,等值买回五个“媳妇仔”。

犯罪世代化

三叔看也不看我一眼,只顾自己碎碎地念着。我不断大声地喊他,直到喊出一身冷汗。

惊醒之后,我深深觉得自己犯罪其实并不可怕,“犯罪世代化”的结果,才真正令人不寒而栗。

三弟

军方审判的速度奇快,三弟被判刑十一年,而当时军中是没有假释的。获知三弟审判的结果,我立刻给父母写了一封信,希望他们能一起来和我会面。

模范生

我意会到那是模拟考卷,一时间大脑晕眩起来,血脉贲张到连一个“谢”字都谢不出来。

坐在教诲师面前,我像苍鹰攫兔,用利笔饥渴地捕捉猎物。

大学梦碎

我意会到命运已卜,叫大牛帮我整理一下东西。还未走到楼下,教诲师已在楼梯口等着,我发现阿潭也在场,他靠在墙上。教诲师显然已和阿潭沟通过了,他害怕暴动。

3.重回管训队

命运的转盘

望着检察官低头发愣的样子,我忽然明白,原来他是因为想不出收押我的理由,而陷入两难,检察官其实也是失去自由的。

一只螃蟹

走出辅导长办公室,对面远山正好飞来一群燕子。他们远观是一直线,近看却是一个“人”。我仰起头,提起衫袖,拭去脸上温湿的“人”字。

大海中的浮木

原来那个一脸横向的“大队长”,就是我这几天日夜祈祷,希望能遇见的“副大队长”,而眼前这个面色黧黑的辅导长,就是这里惟一有可能让我继续念书的人。天底下有像我这样幸运的落海者?

检定考试

考卷发下来了,都是选择题。我在十分钟内作答完毕,然后开始研究如何将答案传递出去。我发现监考老师果真如教诲师所言,很能体谅犯人的处境,在讲台上象征式地踱步,最后干脆走出教室。

又见脱逃

跑步回队部途中,我不断打量总队部的围墙,高约两楼,上面还加设一层铁丝网。“那两个家伙到底是怎么翻过去的?”我对这点感到十分好奇,完全没有想到此事对我报考大学会有什么影响。

蛆

我像一只蛆,在粪堆里苦苦挣扎,挣扎过程中,我时时有梦。我梦想有一天能出现识货的钓者,将我轻轻拈起。我将献上我的肉躯,忍受鱼钩穿腹的痛楚。我将作为诱饵,引鱼儿上钩。我将化为鲜美的鱼肉,滋养苦难的众生。

偷偷赴考

我觉得这样也不是办法,便建议他们一个守在门边,一个绕出去守在离我座位不远的窗外,并且记得枪一定要上膛。他们点点头,表示感谢,便各自去寻找最佳的狙击位置。我把头垂下来,开始为自己命运的转折倒数计时。

“非法”上榜

“上了”我是早就料到的,只是不知考上哪个大学。辅导长不卖关子,但说得也不是很直接:“你的分数落在政大哲学系,但这个志愿你没填,再来是东海中文系,也没填……”

我笑着问他:“我该不是什么都没填吧?”

再留一年

只要一颗心不变,今年和明年又有什么差别?这一年,或许可以换取我一生的坚定。能不能如愿成为诗人,能不能胜不红心不跳坐在梦里那个教授的位子,或许就取决于这一年。

一道金色的阳光

忽然凌空垂下一根长长的钓竿。我立刻张口,咬住鱼饵,忍着一时的剧痛,随鱼线翻上岸边。啃着甜蜜的泪水,我看见辅导长,手握当日的报纸,窗外一道金色的阳光。

后记

一九九二年春末,我和妻子回到台湾,身边多了两个在美国出生的女娃娃。不出端木校长所料,也应了我在管训队所做的荒唐的“教授梦”,我果真获聘回东吴大学英文系任教。

林建隆纪事簿

【附录】

重点是,去改变它

【人本教育基金会执行董事】史英

· · · · · · (收起)

读后感

评分

评分

评分

评分

用户评价

这本书给我的整体感受是:野蛮生长,又带着一丝难以言喻的诗意。它毫不避讳地撕开了社会光鲜外衣下那些粗粝的、甚至有些丑陋的真实面貌,那些关于生存、关于尊严的挣扎,写得如此赤裸和坦诚。但奇怪的是,这种“真实”并没有让人感到压抑,反而有一种奇异的生命力在其中涌动。作者似乎有一种魔力,能从最不堪的境地里,挖掘出人性中最坚韧、最闪光的那部分。比如某个配角的命运转折,简直是神来之笔,让人在拍案叫绝的同时,又忍不住红了眼眶。整个叙事结构像一张复杂的网,各种看似毫不相关的线索,到最后却奇妙地交织在一起,形成一个严丝合缝的闭环。这种精巧的结构设计,让我想起那些古典的精密机械,每一个齿轮的咬合都决定了整体的运转,读完后我甚至忍不住回头去寻找那些之前被我忽略的伏笔,这种回味无穷的层次感,实在难得。

评分说实话,我一开始对这类题材是持保留态度的,总觉得会有些刻意煽情或者故作高深。但这本书彻底颠覆了我的认知。它的语言风格极其洗练,带着一种老派文人的克制与锋芒,每一个句子都像是经过千锤百炼的打磨,绝不拖泥带水。我特别欣赏作者那种不动声色的叙事方式,他很少直接给出结论或者情绪,而是通过人物的对话、一个眼神、一个细微的动作,将复杂的人性幽微之处展现得淋漓尽致。尤其是几场关键的冲突戏份,没有歇斯底里的叫喊,全是用一种近乎平静的语调在进行思想和意志的交锋,这种“静水流深”的力量感,比任何喧嚣的场面都更具震撼力。读到某些段落时,我甚至会不自觉地停下来,反复咀嚼那些精妙的措辞,思考它们背后的多重含义。这无疑是一部需要慢下来,用心去“听”的文学作品,它对读者的智商和耐心都是一种考验,但回报是极其丰厚的精神滋养。

评分这书简直是把人拉进了另一个时空!从翻开扉页开始,那股子扑面而来的烟火气和市井的智慧就让人挪不开眼。作者对于细节的捕捉简直是鬼斧神工,每一个场景的描摹,无论是阴暗潮湿的旧巷子,还是灯火辉煌的市中心,都栩栩如生地呈现在脑海里。我仿佛能闻到空气中混合着油烟、灰尘和某种廉价香水的味道。故事里的那些人物,他们有着极其鲜明的棱角,没有一个是扁平化的符号,他们每一个决定,每一次挣扎,都像是真实生活在你我身边的人的缩影。更妙的是,叙事节奏的把控拿捏得恰到好处,时而如同山洪爆发般迅猛,将你卷入无法喘息的境地;时而又慢得像冬日里融化的冰雪,让你有足够的时间去品味那些细微的情感波动和潜台词。这本书的魅力就在于,它不只是在讲一个故事,它是在构建一个完整的、有血有肉的“世界观”,让人沉浸其中,久久不愿醒来,那种读完后怅然若失的感觉,久久不能平复。

评分这是一部充满张力的作品,它的力量感是内敛却磅礴的。如果用一种颜色来形容,它不是刺眼的红或沉重的黑,而是一种经历了无数次淬火的青铜色,既有历史的厚重感,又透着不屈的金属光泽。作者对于环境氛围的渲染,简直是教科书级别的示范。他很少直接描述人物的内心活动,而是通过环境——比如某个特定的天气,某栋建筑的衰败,甚至某个特定的声音——来侧面烘托人物情绪的暗流涌动。这种“间接叙事”的手法,极大地增强了作品的感染力,使得读者必须调动所有的感官去体会字里行间未言明的张力。读这本书的时候,我常常感到一种压迫感,仿佛有一块巨石悬在心头,那种对命运无常的敬畏和对个体抗争的赞叹,交织成了一种复杂而迷人的情感体验,让人欲罢不能,一口气读完后,需要时间来平复那种被深刻触动后的余韵。

评分我向来不太喜欢那种情节过于跌宕起伏,或者说“爽文”式的阅读体验,我更偏爱那种能引发深度思考的作品。这部作品恰恰满足了我对“深度”的渴求。它探讨的主题非常宏大,关于时代洪流中的个体选择、关于记忆与遗忘的拉锯战,甚至隐约触及到了哲学层面的存在主义困境。作者似乎并不急于提供一个标准答案,而是将一个巨大的问号抛给了读者,迫使我们必须停下来,对照自身的人生经验去进行拷问。这种互动性极强的阅读过程,让我感觉自己不再是被动接受信息,而是成为了故事的一部分,共同参与到这场关于“意义”的探索中。书中的一些象征物和隐喻的使用,处理得非常高明,它们既能融入叙事,又不喧宾夺主,让整部作品的质感瞬间提升到了一个更高的文学殿堂。

评分看过这本的人这么少?

评分其实真的很佩服他

评分其实真的很佩服他

评分一花一世界 好好学习,天天向上

评分一花一世界 好好学习,天天向上

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有