具体描述

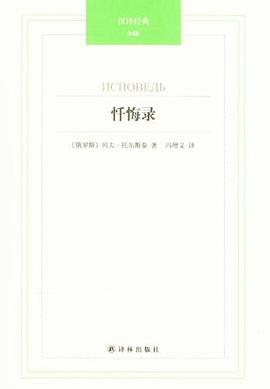

1880年左右,托尔斯泰出现了巨大的思想困惑和抑郁,在这期间,他写出了这部作品。全书共分十六卷,追溯了作者五十年间的人生经历和心路历程,重点描述了作者在东西方各伟大思想、宗教间的求索过程,以寻找生命的意义和灵魂的慰藉。全书思想深刻、内容广博、文风质朴,尤其是对自我的剖析严酷苛刻,是一部难得的伟大心灵史。

作者简介

列夫·托尔斯泰(1828--1910),俄罗斯最伟大的批判现实主义作家,思想家,也是世界文学史上最杰出的文学家之一。代表作品有长篇小说《战争与和平》、《安娜‘卡列尼娜》、《复活》等。

目录信息

读后感

【按语: 参加了衡山路教堂的晚礼拜,有点喜欢这种模式:晚间的礼拜总是比较静谧而安详的,而且教会确实将一种平安和灵魂自洁的意识放在心中,但有点惴惴,害怕这种卷入:一人的时候,敢于勇敢设想埋身于皑皑雪山或茫茫的碧海蓝天之中的唯美;但卷入教会的共同体意识会导致强烈...

评分昨日躺在床上读完托尔斯泰的《忏悔录》,托尔斯泰最终在寻求人生的意义中转向了他一度丢弃的宗教。他试图用理性去探寻人生的意义,“人生有什么意义?如何处理有限的生命和无限的时间的反差所带来的苦闷?”——“生命是没有意义的,非理性的,应该抛弃。”他不满这样的...

评分我开始相信,《福音书》的作者都是准确的记录者,他们历经千辛万苦,尽可能精确地记录那些事件,那个人在生活里说过的话。尽管他们对那些话似懂非懂,但是他们相信,这个人已经达到天地合一的境界。正是从那时起,我开始爱上了耶稣。 当人们问我是否“再生”过时,我说:“或许...

用户评价

2012年12月9日,译者冯增义教授因胆管癌晚期,于墨尔本逝世,享年81岁。托尔斯泰的《忏悔录》是世界三大忏悔录之一。4.5万字的小册子,内容毫不晦涩,这多半可归功于译者。书中所写的梦,或许很多人都做过。

评分全然的否定,而非在对错之中寻找平衡,乃是自省的基础。

评分短小的书很容易读,精炼了我的追求经历,非常精确地描述了我的很多感受,从这点上棒棒哒。可以推荐给慕道友读。但都是人的想法,不美。读过这个之后就不想读托尔斯泰的作品了。还有,怀疑他最后是否真的是基督徒。

评分第一次如此认真地听大师讲述关于人生的意义和信仰这样硕大的问题。

评分2012年12月9日,译者冯增义教授因胆管癌晚期,于墨尔本逝世,享年81岁。托尔斯泰的《忏悔录》是世界三大忏悔录之一。4.5万字的小册子,内容毫不晦涩,这多半可归功于译者。书中所写的梦,或许很多人都做过。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有