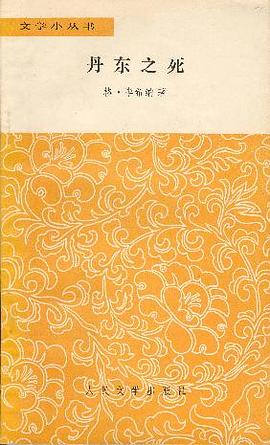

丹東之死 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

喬治·畢希納(1813~1837)

德國劇作傢。1813年10月17日生於達姆施塔特附近的戈德勞一醫生傢庭,1837年2月19日卒於蘇黎世。

1831~1833年在施特拉斯堡攻讀醫學,參加當地民主運動,接觸聖西門空想社會主義學說。1834年在達姆施塔特和吉森建立秘密革 命組織“人權協會”,秘密發行政治小冊子《黑森信使》,被稱為《共産黨宣言》之前19世紀最革命的文獻。該文采用階級分析和統計學方法,指齣黑森不存在工業無産階級,農民是革命主力,提齣“給茅屋以和平,給王宮以戰爭”的口號。由於有人告密被通緝。1835年被迫逃往施特拉斯堡,後轉往瑞士,任蘇黎世大學講師。

主要劇作有描寫法國大革命的《丹東之死》、諷刺喜劇《萊翁采和萊娜》、悲劇《沃伊采剋》和中篇小說《棱茨》,另有革命傳單《黑森快報》。

除瞭戲劇創作外,畢希納還有一些戲劇美學方麵的論述。

畢希納被稱為德國現代戲劇的創始人、現實主義戲劇的先驅。雖然他的作品不多,但在德國戲劇史上卻占據有重要地位。為瞭紀念他而設立的“畢希納文學奬”是德國最著名的文學奬項。該奬項設立於1923年,起初用於錶彰有傑齣貢獻的作傢、藝術傢、演員和歌唱傢。自1951年起轉變為純文學奬項,由位於達姆斯塔特的德國語言與文學學院負責這一奬項的評選和頒發。“畢希納奬”的評奬標準是“該奬項頒發給用德語寫作並錶現突齣的作傢和詩人,獲奬者本人要對現今德語文學界的發展起到巨大的推動作用。該奬項現在的奬金為4萬歐元。

- 畢希納

- 戲劇

- 德國

- 丹東之死

- 德國文學

- 外國文學

- 曆史

- 文學

畢希納是革命民主主義者。《丹東之死》錶達瞭他對革命的見解。劇本以法國大革命期間雅各賓黨人和吉倫特黨人之間的爭鬥為背景,寫丹東反對雅各賓黨人用激進的專政方法進行資産階級革命,最終被革命法庭判處死刑;而羅伯斯庇爾雖在道德上是正直的,但執行恐怖政策也不能解決社會問題,最後隻能陷於孤立。說明丹東的失敗,在於他反對暴力革命;羅伯斯庇爾的滅亡則因為未能解決“麵包問題”。

具體描述

讀後感

“贵族的呼吸声就是革命濒死的喘息”人民如是说。对愤怒的人民来说,愤怒就是革命的全部理由,因为这一愤怒源自一个不可以反驳的体验。什么是人民?“那些没有吃饱饭,衣服上有洞的人,为我欢呼”世间的罪恶可以否认,但痛苦不可以否认。我的痛苦就是我的痛苦,你的同情也...

評分 評分上初中的时候,读历史课本,觉得法国大革命这一章最为骇人,觉得整天不是在忙着杀敌人,就是在忙着自相残杀。仿佛眼见头颅一颗颗滚到在地。那时候,我只是个十来岁的小萝莉,又害怕,又好奇。心想他们杀了美丽的玛丽皇后已经够不可思议的了,怎么连自己的革命同志也下得了手。 ...

評分看了毕系纳的丹东之死,其实多半是为了怀念当年看朱学勤的《道德理想国的覆灭》时的感觉。此书当年在我等文青眼里论证严谨,同時又把革命与个人自由之间的矛盾刻画的很到位。 我们这里的剧院秉承一贯的偏左传统,在演出中插入了对iphone和资本主义的批评,舞台上乌烟瘴气,倒是...

評分1835年7月28日,毕希纳在给父母的信中这样写道: Der dramatische Dichter ist in meinen Augen nichts, als ein Geschichtsschreiber, steht aber ueber Letzterem dadruch, dass er uns die Geschichte zum zweiten Mal erschafft und uns gleich unmittelbar, statt eine t...

用戶評價

既然我們可以並排坐在兩張椅子上,為什麼就不能並排躺在兩張被單之間呢?

评分劉小楓對畢希納頗為贊賞,確實在曆史解讀方麵來說,作者分析得還是十分深入,很大程度以文學的方式還原瞭法國大革命的部分史料,但在劇本創作來說,學者範兒還是有點重,傳聲筒形式有點強,但畢希納還是頗具文采,文字風格上有點仿效莎翁的味道。

评分好!

评分真真正正的天纔之作!我的生命又有什麼價值呢,真願意全給瞭畢希納讓他多活十年

评分真真正正的天纔之作!我的生命又有什麼價值呢,真願意全給瞭畢希納讓他多活十年

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有