具体描述

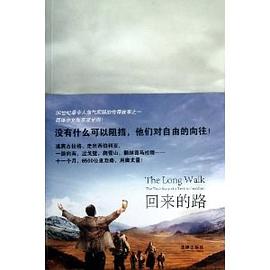

《回来的路》讲述二战期间,波兰被纳粹德国攻陷。年轻的波兰骑兵军官拉维奇从战场归来,却落入了苏联人手中,被诬以间谍罪,获刑二十五年,被押至西伯利亚的集中营服苦役。

在严寒冰封的西伯利亚,包括拉维奇在内的大批囚徒历经三个月的跋涉,抵达303营地。漫长的苦刑就此开始。一个偶然的机会,在意想不到的贵人相助之下,拉维奇燃起了出逃的念头。他找到六位志同道合的伙伴,众人协力,精心策划了逃亡行动。

1941年4月,他们成功逃离集中营,随后一路往南徒步疾行。接下来的十一个月,他们走出西伯利亚,横穿无人戈壁,闯过藏区雪域,翻越喜马拉雅,最终抵达印度。

这个源自真实事件的故事,自1956年首次出版以来,已译成二十多种语言,在世界各国广为流传,震撼、感动并鼓舞了亿万读者。

作者简介

斯拉沃米尔·拉维奇, 生于1915年9月。自1932年起在华沙研习建筑学。1937年加入波兰后备军。1939年夏天完婚,随后便开赴战场。波兰沦陷后,他落入苏联人手中,被关押入狱,从此告别故土与家人。

二战结束后,他定居英国诺丁汉地区,并在诺丁汉设计中心工作。1947年再婚,与妻子玛乔丽(Marjorie Needham)育有五个孩子。因心脏病影响,他于1975年退休。此后与家人过着平静的生活,并致力于为波兰的孤儿募款。2004年4月,他以年近九十的高龄辞世。

目录信息

读后感

今天,当我们还在纠结如何面对、解决“1984”的困境时,合上小说后,我才发现,书中的主人公们已经用实际行动给出了答案——走出1984! 这是一段真实的历史,之前看电影时已经颇感震撼,但没想到,小说更加动人心魄。不得不说,作者写得很好,冷静的文笔下面掩藏着足以...

评分这是一个源自真实事件的故事,忠实呈现了逃亡途中的千难万险。而抛却了国籍、等级等无形的社会枷锁,暴露在极端险恶的自然环境中,人与人之间的情义,更显弥足珍贵;“自由”一词,就在众人一步步自心灵与肉体的限制中突围之后,渐渐浮现它的价值。 从北极到赤...

评分今天,当我们还在纠结如何面对、解决“1984”的困境时,合上小说后,我才发现,书中的主人公们已经用实际行动给出了答案——走出1984! 这是一段真实的历史,之前看电影时已经颇感震撼,但没想到,小说更加动人心魄。不得不说,作者写得很好,冷静的文笔下面掩藏着足以...

评分这是一个源自真实事件的故事,忠实呈现了逃亡途中的千难万险。而抛却了国籍、等级等无形的社会枷锁,暴露在极端险恶的自然环境中,人与人之间的情义,更显弥足珍贵;“自由”一词,就在众人一步步自心灵与肉体的限制中突围之后,渐渐浮现它的价值。 从北极到赤...

评分用户评价

《回来的路》这本书,怎么说呢,它真的像一股清流,一股能洗涤心灵的清流。我承认,一开始我是被它的书名所吸引,觉得“回来”这两个字,总带着一种宿命感,一种对过往的追溯,又或者是一种对未来的期盼。读进去之后,我发现它比我想象的还要更丰富、更深刻。作者的笔触非常细腻,尤其是在描绘人物情感波动的时候,简直达到了炉火纯青的地步。我常常会在某个章节,因为一个角色的某个选择而心头一紧,又或者因为他们的一个微小进步而由衷感到欣慰。这本书并没有惊天动地的故事情节,它更像是生活本身,有平淡的日常,有突如其来的变故,有默默承受的苦难,也有不期而遇的温暖。我特别欣赏作者对于环境的描写,那种写实又带着几分诗意的描绘,让整个故事的氛围感十足。无论是阴雨连绵的日子,还是阳光灿烂的午后,都仿佛被赋予了生命,与人物的情感融为一体,共同谱写着一曲曲动人的生命乐章。更重要的是,这本书让我重新思考了“归来”的意义。它不仅仅是物理上的回归,更是一种心灵的安顿,一种对自我认知的重新定位。那些在路上经历的风雨,那些遇到的形形色色的人,最终都将成为滋养我们内心的养分,让我们在回来的那一刻,变得更加完整,更加强大。这本书不是那种会让你大呼过瘾的书,但它会让你在阅读后,久久不能平静,脑海里会不断浮现书中的画面和人物,仿佛这些故事就发生在自己身边,自己也成为了其中一个角色,一同经历了那条漫长而又充满意义的回来的路。

评分《回来的路》这本书,我真的需要花一些时间来消化。作者的笔触,怎么说呢,就像是老木匠手中的刻刀,不急不缓,却能雕刻出精妙的纹路。我最先被吸引的是书中人物之间微妙的情感联系,那种看似平淡,实则暗流涌动的关系,让我觉得无比真实。我能感受到角色们彼此之间的依赖,也能看到他们之间偶尔产生的摩擦。书中对“成长”的描绘,不像一些故事里那种一蹴而就的飞跃,而是像春天里的小草,一点一点地向上生长,经历风雨,吸收阳光,最终变得坚韧而又茁壮。我特别喜欢作者对“失去”的描写,那种淡淡的忧伤,那种对过往的怀念,却又不得不接受现实的无奈,都写得让人心疼。它让我意识到,人生就是一场不断告别的旅程,而“回来”,则是在告别之后,重新找到自己的方向。这本书没有给我提供任何廉价的安慰,而是让我看到了,即使身处困境,我们依然有能力去改变,去突破。它让我觉得,“回来”不仅仅是回到一个地方,更是一种心境的回归,一种找回内心平静的过程。那些在路上经历的挑战,那些遇到的挫折,最终都会成为滋养我们心灵的养分,让我们在回来的那一刻,变得更加成熟,更加懂得珍惜。

评分我必须得说,《回来的路》这本书,真的狠狠地击中了我的内心。它不像那些市面上充斥着的浮光掠影的故事,而是像一把锋利的刻刀,在我心头刻下了深深的痕迹。我最先注意到的是作者的语言功底,那种不温不火,却又掷地有声的叙述方式,让人无法不被吸引。他善于用最简单的词语,构建出最复杂的情感世界。书中的人物,没有绝对的好人坏人,他们都是在生活的泥沼中挣扎求生,身上带着各种各样的伤痕,却依然在努力地向前走。我能感受到他们内心的呐喊,也能看到他们眼神中流露出的坚韧。作者对于细节的捕捉能力也是惊人的,那些微小的,常人容易忽略的瞬间,在他笔下却被赋予了生命,成为了推动故事发展,或者揭示人物性格的关键。我特别喜欢书中对“选择”的探讨,人生充满了各种各样的岔路口,每一个选择都可能带来截然不同的命运。这本书并没有给出标准答案,而是让我们跟随人物一起去面对,去体验,去思考。读这本书的时候,我常常会想起自己的人生经历,想起那些曾经让我迷茫,让我痛苦,也让我成长的时刻。它让我明白,所谓“回来”,不仅仅是回到熟悉的地方,更是找回那个曾经的自己,那个不被生活磨平棱角的自己。这是一本需要用心去读的书,它不会给你直接的答案,但它会引导你,让你在阅读的过程中,找到属于自己的答案。

评分《回来的路》这本书,带给我的体验是层次分明的,就像剥洋葱一样,一层层地触及到我内心的柔软。作者的写作风格,是一种非常“内敛”的风格,他很少大张旗鼓地抒发情感,而是将情感隐藏在人物的行动和对话之中,需要读者自己去体会。我特别欣赏书中对“隐忍”的描绘,那种默默承受,那种不诉苦劳的坚韧,让我觉得既心疼又敬佩。我能感受到角色们内心的痛苦,也能看到他们为了生活所付出的努力。书中对“放下”的探讨,也让我深受启发。很多时候,我们之所以走不下去,是因为背负了太多不必要的包袱。“回来”不仅仅是物理上的回归,更是一种心灵的释然,一种放下过去,重新出发的勇气。它让我意识到,人生这条路,注定充满着挑战,但只要我们敢于面对,敢于改变,就总能找到属于自己的那条“回来的路”。这本书没有给我带来所谓的“鸡汤”,而是让我看到了,真正的成长,往往发生在那些不为人知的默默坚持中。它让我觉得,每一次的“回来”,都是一次新的开始,一次更加成熟,更加坚定的前行。

评分这本《回来的路》给我带来了意想不到的惊喜,仿佛一扇陈旧却又散发着温暖光芒的窗户,缓缓地在我面前展开。初读之下,我被其独特的叙事节奏所吸引,作者并未急于抛出惊心动魄的情节,而是如同慢煮的汤,一点点释放出深邃的滋味。那种仿佛置身于某个静谧角落,听一位饱经沧桑的老者娓娓道来的感觉,让人沉浸其中。书中描绘的景物,虽然不似华丽辞藻堆砌,却自有其质朴的力量,无论是清晨薄雾笼罩的山峦,还是傍晚炊烟袅袅的村庄,都仿佛跃然纸上,带着泥土的芬芳和阳光的温度。人物的塑造更是精妙,没有脸谱化的善恶,而是充满了人性的复杂与矛盾,他们在生活的洪流中挣扎、前行,每一个细微的表情,每一个不经意的动作,都饱含着丰富的情感和人生故事。我尤其喜欢作者对于内心世界的描摹,那些不为人知的忧愁、坚持,那些在岁月长河中沉淀下来的豁达与无奈,都被细腻地捕捉并呈现出来。阅读的过程中,我时常会停下来,反复咀嚼某一句,某一段,仿佛在其中找到了自己曾经遗失的某一部分。这本书不是那种能够让你一口气读完的快餐读物,它需要你静下心来,慢慢体会,去感受字里行间流淌的情感,去品味其中蕴含的人生哲理。它像是一位老朋友,在你不经意间,轻柔地拍了拍你的肩膀,然后用一种平和却又充满力量的语言,与你分享那些关于人生、关于时间的深刻感悟。我可以说,这是一次充满诗意和哲思的阅读之旅,让我重新审视了“归来”这个词的重量和意义,也让我对“路”的曲折与绵长有了更深的理解。

评分《回来的路》,这本书,嗯,怎么形容呢?它就像在深夜里,独自一人点燃一盏灯,然后开始细细地品味一杯陈年的老酒。作者的叙事手法,可以说是非常独特,他不像很多作家那样,把故事讲得跌宕起伏,而是用一种非常平缓,甚至可以说是有些克制的笔调,一点一点地渗透进你的内心。我被书中人物那种坚韧不拔的精神所深深打动。他们可能没有显赫的身份,也没有惊人的才华,但他们拥有的是一种强大的生命力,一种无论遇到多大的困难,都不会轻易放弃的决心。我特别喜欢作者对“坚持”的描绘,那种在绝望中寻找希望,在黑暗中摸索前行的过程,写得真实而又感人。书中的场景描写,也给我留下了深刻的印象。虽然不是华丽的辞藻,但那种朴实无华的描写,却能勾勒出鲜活的画面,让读者仿佛身临其境。我能感受到那种乡村的淳朴,也能体会到城市里的人情冷暖。这本书最让我觉得有共鸣的是,它让我看到了“回来”的真正含义。它不是终点,而是一个新的开始,是一个在经历过风雨之后,更加成熟,更加坚韧的自己。这本书没有给我带来廉价的感动,而是让我从内心深处感受到一种力量,一种面对生活挑战的勇气。它让我明白,无论我们走了多远,最终都会有一条叫做“回来”的路,等着我们去走,去经历,去成长。

评分读完《回来的路》,我有一种难以言喻的释然感,仿佛终于完成了一项沉甸甸的任务。作者的写作风格,是一种非常沉静的,但又充满力量的风格。他很少使用华丽的辞藻,但每一个字都仿佛经过了千锤百炼,精准地落在了读者的心坎上。我特别喜欢书中对“羁绊”的描绘,那种剪不断理还乱的关系,那种挥之不去的情感纠葛,都被作者写得极其真实。我能感受到角色们在这些羁绊中挣扎,也在这些羁绊中成长。书中对于“时间”的流逝感,也描绘得十分到位。它不是那种匆忙的快进,而是像溪水一样,缓缓地流淌,不经意间,就带走了许多东西,也沉淀了许多东西。我特别欣赏作者对于“告别”的处理,那种不舍,那种无奈,那种却又不得不向前走的决绝,都写得让人动容。这本书没有给我留下一个圆满的结局,但它给了我一个关于“继续”的希望。所谓“回来”,不是简单的重复,而是带着过去的经历,带着成长的印记,去迎接新的生活。它让我明白,人生没有所谓的“回头路”,只有不断的“向前行”,而“回来”,恰恰是我们向前行的一个重要节点,一个让我们审视过去,重整旗鼓的契机。这本书让我思考了很多关于人生选择的意义,以及我们如何才能在纷繁复杂的世界中,找到属于自己的那条“回来的路”。

评分老实说,《回来的路》这本书,带给我的感受是极其复杂的,就像品尝一道精心烹制的菜肴,每一口都有不同的滋味。作者的叙事方式,是一种非常老练的“慢炖”手法,他不会急于让你看到结果,而是让你慢慢地沉浸在他的世界里。我尤其欣赏书中对人物心理活动的刻画,那些隐藏在表面之下的情感暗流,那些欲说还休的内心独白,都被作者捕捉得淋漓尽致。我能看到角色的纠结,也能体会他们的痛苦,更能感受到他们内心深处的渴望。书中对“成长”的描绘,也是我非常看重的一点。它不像一些故事里那种一夜之间的蜕变,而是像植物的生长,缓慢却又充满力量,一点一滴地积累,最终绽放出属于自己的光彩。我特别喜欢书中那种对生活细致入微的观察,那些生活中的琐碎,那些人与人之间微妙的互动,都被作者描绘得栩栩如生,充满了烟火气。它让我意识到,生活本身就是一首最动人的诗篇。而“回来”这个主题,在书中被赋予了多重含义。它不仅仅是物理上的回归,更是一种心灵的洗礼,一种对过去与现在的和解,一种对未来更清醒的认知。这本书没有给我提供任何救世主式的答案,但它让我看到了,即使在最艰难的时刻,我们依然拥有选择的权利,依然有能力去改变,去成长。它让我觉得,人生这条路,无论走了多远,最终都会通向一个叫做“家”的地方,而那个“家”,也包含了我们不断完善的自我。

评分《回来的路》这本书,给我带来了很多意想不到的思考。作者的叙事方式,是一种非常“接地气”的风格,他没有刻意去营造宏大的叙事,而是将目光聚焦在普通人的生活点滴之上。我尤其喜欢书中对“坚持”的描绘,那种不屈不挠,那种即使跌倒了也要爬起来继续走的精神,让我备受鼓舞。我能感受到角色的不易,也能看到他们身上闪烁着的人性光辉。书中对“希望”的刻画,也做得非常出色。即使在最黑暗的时刻,作者也总能在字里行间,透露出一丝不易察觉的希望之光,让人觉得,生活总是有可能变得更好。我特别欣赏作者对“选择”的探讨。人生就是一个不断做出选择的过程,每一次选择都可能改变命运的轨迹。这本书没有给出明确的对错,而是让我们跟随角色一起去面对,去承担。它让我意识到,所谓“回来”,不仅仅是回到物理空间,更是一种心灵的回归,一种找到内心平静的过程。那些在路上经历的磨难,那些遇到的人,最终都会成为我们生命的一部分,丰富我们的阅历,提升我们的人生境界。这本书让我觉得,无论我们走了多远,无论经历了多少风雨,最终都会有一条路,叫做“回来的路”,让我们去重新审视自己,去拥抱更美好的未来。它不是一本让你瞬间热血沸克的书,但它会在你内心深处,种下一颗叫做“勇气”的种子。

评分读《回来的路》,我感觉自己仿佛置身于一个古老的村庄,在某个清晨,听着第一缕阳光穿透薄雾,唤醒沉睡的世界。作者的叙事,就像一位经验丰富的说书人,不疾不徐,将故事缓缓铺展。我尤其被书中人物身上那种“韧性”所打动。他们可能没有显赫的地位,也没有惊人的天赋,但他们拥有一种顽强的生命力,一种即使身处绝境,也绝不放弃的信念。我能看到他们在现实面前的挣扎,也能感受到他们内心深处的渴望。书中对“陪伴”的描绘,也让我觉得十分温暖。那些看似微不足道的瞬间,那些默默的支持,却能在关键时刻给予人巨大的力量。它让我意识到,“回来”不仅仅是独自前行,更是与那些爱我们,我们爱的人,一同走过的那段旅程。这本书没有给我提供任何励志口号,而是让我看到了,生活本身就是一场伟大的征途,而“回来”,则是我们在这场征途中,不断寻找自我,不断与世界和解的过程。它让我觉得,即使经历了再多的风雨,也总有一条路,能够让我们心安,让我们找到归属。它不是那种会让你掩卷长叹的书,但它会在你心里,留下淡淡的,却又绵长的回味。

评分不如期待中好看,据说是故事的主人公的亲身经历,但是对于故事的部分真实性存疑。

评分很感人的是作者经过一番生死跋涉终于得救之后又选择了为祖国而战斗,有这样伟大的人民的国家永远不会灭亡。

评分不如期待中好看,据说是故事的主人公的亲身经历,但是对于故事的部分真实性存疑。

评分2018 读过 #43 生命诚可贵 自由价更高

评分“他们跟我谈话,从厨房拿来大块大块的白面包,告诉我再也不用担心了。面包会一直有的。这些保证毫无用处。我依然积攒面包,为下一阶段的逃跑做准备”

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有