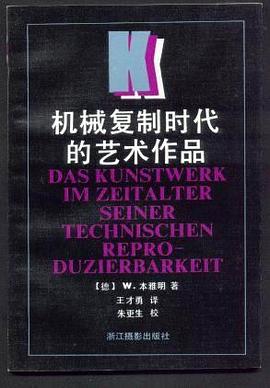

本书是德国法兰福克学派新马克思主义文艺理论家W. 本雅明(1892-1940)的美学名篇与代表作,也是迄今国内第一个译自德文原著最新版本的完整译本(含其第一稿、第二稿两个稿本)。作者从考察古希腊用以复制艺术品的铸造与制模手艺为起点,经过文字复制的印刷术与图画复制的版画刻印术,直到19世纪中叶、末叶的照相术、留声术的发明,最终认定,艺术复制技术从手工到机械的发展,是“量遽变到质”的一个飞跃,它引起人类对于审美创造、制作、鉴赏、接受诸等方式与态度的根本转变,从根本上动摇了传统艺术的基本观念,具有划时代的意义。书中还特别就机械复制时代的艺术典范——(有声)电影艺术作了同传统戏剧、绘画、建筑等艺术以及现代达达艺术的比较研究,同精神分析揭示本能无意识相对应的揭示视觉无意识可能性的分析,肯定了电影这一用现代机械手段摄制、可大量复制发行,并以群体方式接受的现代艺术媒介与社会大众的直接贴近性,从而揭示了其艺术功能中具有宣泄社会心理情绪、激发政治与社会革命精神的价值内涵。作者的研究体现了法兰福克学派“社会批判理论”的唯物主义立场与激进态度。

本书写于1936年,作者生前未及付梓,直到1963年才首次出版。1992年7月15日是作者百岁诞辰,此际中文版的问世,正是对作者的最好纪念。

2007年9月13日录入电脑于杭州梅苑阁

具体描述

读后感

现代都市中,人人都有机会欣赏到电影的放映,但是只有少部分人选择去剧场观看话剧。电影作为机械复制时代最伟大的艺术作品,它的存在遍及我们的视野,我们不必亲临电影拍摄现场,就可以通过电影院、电视、网络观看电影,而话剧则不同,走进剧场中,除了能看到“活的”演员...

评分若是打分的话,毫无疑问,本雅明可以得5分 翻译可以得2分,翻译的比较差,不算最差 出版社就比较猪头了,不知道编辑是做什么呢,错别字,标点符号,真的错的离谱,damn。 出版总署的人整天扫黄打非,稍微拿出来的时间整顿下出版社,也不需要每年拉那么多书去造纸厂

评分也买了几个版本的本雅明的书了。 这个图文结合的版本确实不错。 翻译的比较有诗意,不故弄玄虚,还有相关插画介绍。 这应该算一本本雅明的合辑书,买了这本。,也省去很多麻烦。

评分 评分若是打分的话,毫无疑问,本雅明可以得5分 翻译可以得2分,翻译的比较差,不算最差 出版社就比较猪头了,不知道编辑是做什么呢,错别字,标点符号,真的错的离谱,damn。 出版总署的人整天扫黄打非,稍微拿出来的时间整顿下出版社,也不需要每年拉那么多书去造纸厂

用户评价

拗口到家

评分喜欢本雅明

评分-光晕 -大众与媒体 -商品时代 -摄影与电影艺术

评分很早以前就听过,有机会翻翻

评分灵韵果然在消逝

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有