具体描述

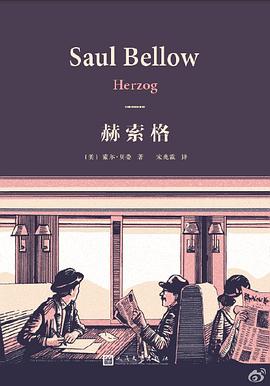

诺奖得主索尔·贝娄经典代表作

1965年获美国国家图书奖

赫索格是一位博学多识的大学教授,他品格高尚,为人敏感善良,但是现实生活却处处跟他过不去,特别是妻子玛德琳和挚友瓦伦丁的私情让他的精神处于崩溃的边缘。从此他变得行为怪诞,不停地给人写信,但一封也未寄出。他无论走到哪里,都提着这只装满信件的旅行包。和妻子离婚后,赫索格在纽约和花店女主人雷梦娜保持着若即若离的关系。雷蒙娜非常渴望和赫索格建立一个宁静的家庭,可是赫索格对婚姻已经害怕了。一天,他忽然心血来潮,回到芝加哥,一是看望女儿,二是想杀死前妻和瓦伦丁。但在目睹了瓦伦丁细心照顾他女儿洗澡后,打消了杀人的念头,积郁许久的恨刹那间都消失了。

他回到乡间旧屋,开始认真地回顾几年来的经历。不久,雷蒙娜闻讯也赶到这里。他为雷蒙娜打扫房间,安排饭菜,甚至为她准备了一大束鲜花……

在贝娄的小说中,《赫索格》被公认为是他创作技巧运用得最成熟、最能体现他的创作特色的作品,在他整个创作历程中起着承上启下的重要作用,也是他涉及社会问题最多的一部小说,内容丰富,寓意深刻,分析精妙,手法多样,真实地表现了中产阶级知识分子在现代社会中的苦闷与迷惘,追寻和探索。

《赫索格》出版于1964年,1965年获美国国家图书奖,被英国读者选为二战后12部用英语创作的最佳小说之一。

————————————

赫索格的这些信件带给我们的千般喜悦,并不亚于整本书,它们是解开赫索格那无限智慧并进入他苦难生活的喧嚣深处的最好的钥匙。信件是他强烈思想的表露,为他的智慧提供了舞台。在这场独角戏中,他是不可能装疯卖傻的。……《赫索格》在我看来是贝娄小说中的上品。

——菲利普·罗斯

《赫索格》所具有的广度、深度、张力、语言才华、富有想象力的丰满度,是我们对注定会长久存世的小说唯一期待的东西。

——《新闻周刊》

作者简介

索尔·贝娄(Saul Bellow,1915-2005),美国作家。生于加拿大魁北克省的拉辛,在蒙特利尔度过童年。1924年,举家迁至美国芝加哥。1933年,贝娄考入芝加哥大学。两年后,转入西北大学,于1937年毕业,并获得社会学和人类学学士学位。同年,赴威斯康星大学攻读硕士学位。之后长期在大学执教。

出版于1953年的《奥吉·马奇历险记》使贝娄一举成名,奠定了他的文学地位。其后,他陆续出版《雨王亨德森》(1959)、《赫索格》(1964)、《赛姆勒先生的行星》(1970)、《洪堡的礼物)(1975)、《系主任的十二月》(1982)等。这些作品袒露了中产阶级知识分子的精神苦闷,从侧面反映了美国当代“丰裕社会”的精神危机。此外,贝娄还出版过诸多中短篇小说集、剧本,以及游记。

在其创作生涯中,贝娄集学者与作家于一身,他在创作上继承了欧洲现实主义文学的某些传统,并采用了现代主义的一些观念和手法,极富创造性地塑造一些充满矛盾和欲望的反英雄。他曾三次获得美国国家图书奖,一次普利策奖;1968年,法国政府授予他“文学艺术骑士勋章”;1976年,由于其作品“融合了对人的理解和对当代文化的精妙分析”,贝娄获得诺贝尔文学奖。

目录信息

读后感

《赫索格》正是本书主人公的的名字,顾名思义本书讲述了赫索格的人生,一位美国20世纪60年代的知识分子,从成功到崩溃到迷惘,最后终于摆脱精神的束缚,坦然面对,回归自然。 作者索尔•贝娄,美国著名犹太裔作家,1976年获得诺贝尔文学奖,被公认为美国当代文学的发言人,...

评分我不是个非常delicate的小说阅读者,相比之下我对诗歌更有自信和成熟的判断。所以以下我要说的可以仅仅当做一场缺乏兴奋感的阅读之后的喋喋不休。我对《赫索格》的不满首要来自对主人公的不能认同,我认为赫索格是一个被成功塑造的失败者,而且是一个不能引起我同情的失败者。...

评分无系之舟——这是05年索尔贝娄去世时,评论家黄集伟的一个评论。自己也觉得甚为贴切。“也只有在一个“无系”接一个“无系”的漂浮中,一生卑微的蜗行才就此完成。……继续自足于无系之飘,无系之泊,无系之荡,并勉为其难,依旧蜗行。” 几日里都焦灼在赫索格的悲痛里...

评分毕业论文选了背篓的herzog,试图通过别人的航行,为自己吹去一些迷雾。 一个矛盾的混合体,自己的影子,看书时已经在试图抽离出来,能一窥背篓的点点,但走进一个人心如此深,我还是看到相似。只能说herzog不止一个。 读到理性的渐渐回归,herzog开始怀疑自己所写的那...

评分2015年,美国作家索尔·贝娄诞辰一百周年。在这个具有纪念意义的时间来阅读这位1976年诺贝尔文学奖得主的作品,便显得格外意味深长。 纵观索尔·贝娄的整个创作生涯,他都在努力塑造一种寻找“立足点”的人,而以主人公名字命名的长篇小说《赫索格》,成为贝娄此类写作探索中...

用户评价

我必须承认,这本书的语言风格是它最引人注目的一个特点,简直是文字艺术的精妙展示。作者似乎拥有某种魔力,能够将最寻常的词汇组合出令人惊艳的画面感和听觉效果。那种句子结构的变化多端,时而的长句如诗歌般连绵不绝,充满了古典的韵味和哲学的思辨;时而又是极短促的、如同呼吸般的断句,精准地捕捉了人物在极端状态下的心跳频率。阅读过程中,我好几次因为某个绝妙的比喻或精准的动词选择而拍案叫绝。它不是那种直白叙事的作品,更像是一部精心编织的挂毯,每一个线头、每一种颜色都经过了审慎的考量。这种对语言的极致雕琢,虽然在某些段落需要读者投入更多的专注力去解析其多层含义,但一旦领会,那种豁然开朗的愉悦感是其他平庸作品无法比拟的。如果你对文学性有较高的要求,欣赏那种文字本身就具有独立美感的作品,那么这本书无疑提供了一场丰盛的文学盛宴,让你在享受故事的同时,也为文字的力量所折服。

评分最让我印象深刻的,是作者对于“沉默”这一主题的处理。书中的许多关键冲突和情感爆发点,往往不是通过激烈的对话,而是通过人物选择不说什么、隐瞒什么来体现的。这种留白的处理,极大地拓展了读者的想象空间,迫使我们去倾听那些没有被说出口的“潜台词”。例如,某个角色一个欲言又止的停顿,或者仅仅是眼神的短暂闪躲,其蕴含的信息量可能比一整页的独白还要丰富。这种内敛而强大的表达方式,赋予了人物极大的深度和复杂性,他们不再是扁平的符号,而是充满矛盾和秘密的真实个体。这种“少即是多”的叙事哲学贯穿始终,使得整部作品充满了克制的美感。阅读过程就像是在一片迷雾中小心翼翼地探寻,你越是专注于那些微妙的线索和环境的变化,就越能捕捉到隐藏在表面之下的真实脉动。这需要极高的阅读耐心,但回报是,你将体会到一种极为成熟和高级的文学体验,那种对未明言之物的敬畏感,久久不能散去。

评分这本书的故事情节简直像一场错综复杂的迷局,作者的笔触细腻入微,将人物内心的挣扎和外部环境的压迫描绘得淋漓尽致。我常常在阅读时感到喘不过气来,仿佛自己也置身于那个充满未知的世界中。尤其是主角在面对道德困境时的抉择,每一个转折都让我深思许久,不得不停下来反复咀嚼文字背后的深意。那种深入骨髓的孤独感和对真相的执着追求,构成了整部作品强大的情感张力。叙事节奏的把握更是炉火纯青,时而如急流般奔涌,瞬间将读者推向高潮;时而又放缓下来,让情绪在细腻的心理描写中慢慢沉淀、发酵。不得不提的是,书中对时代背景的刻画极具历史厚重感,那些看似不经意的细节,无声地诉说着那个特定历史时期特有的氛围和规则,使得整个故事的基石无比坚实。对于喜欢深度阅读,享受在字里行间挖掘人物复杂性的读者来说,这本书绝对是一场酣畅淋漓的精神洗礼。它不仅仅是一个故事,更像是一面映照人性的复杂镜子,光影交错间,我们看到了自己和周遭世界的某种投射。

评分这部小说的社会批判力度是如此尖锐和透彻,它毫不留情地揭示了人性在特定权力结构下的扭曲与异化。我感觉作者不是在写一个虚构的故事,而是在解剖我们现实世界中普遍存在的、却又常常被我们选择性忽视的社会病灶。书中对于体制内运作的描写,那种冰冷、高效且缺乏人情味的逻辑链条,让人不寒而栗。角色们所处的环境,仿佛是一个巨大的、无形的牢笼,无论他们如何挣扎,最终都难逃被系统同化或碾碎的命运。这种对“权力与个体”关系的深刻反思,让我对周遭环境的看法都产生了微妙的偏移。它促使我反思我们社会是如何构建起这些看不见的围墙,以及我们又是如何习惯于生活在这些限制之中。这不是一本能让人读完后感到轻松愉快的书,但它无疑是一剂良药,虽然味道苦涩,却能有效治愈精神上的麻木。对于关注社会议题和人性深度挖掘的读者,此书的价值无可替代。

评分从结构上来看,这部作品的宏大构架令人叹为观止,它超越了传统小说的线性叙事,更像是一部多维度的交响乐。作者巧妙地运用了闪回、插入叙事,甚至是一些非传统的文本片段,如信件、日记节选甚至是晦涩的学术笔记,来拼凑出整个事件的全貌。这种碎片化的信息呈现方式,非但没有造成阅读的障碍,反而增强了悬念感和真实感——仿佛我们真的在努力地收集散落在各处的证据,以期还原真相。每个章节的视角切换都服务于整体主题的深化,即使是看似无关紧要的支线人物,其命运轨迹最终也会以一种令人意想不到的方式与主线交织汇合,展现出一种宿命般的关联性。我特别欣赏作者是如何处理时间跨度如此之大(横跨数十年甚至数代人)的故事,却依然能保持叙事的连贯性和内在逻辑的严谨性,这绝非易事。读完最后一页,那种对全局了然于胸的满足感,是长时间、高强度阅读后最值得的回报。

评分极富激情与旺盛思考力的意识流佳作,年度催眠指南。一封封囊括哲学、社科的信稿承载赫索格脑际的狂风暴雨出现得毫无征兆,把知识分子的精神世界悉数剖开,鞭辟入里。更喜欢前半部,越往后越陷入联想的漩涡,文字的深广度都无力企及。 索尔贝娄不止是渊博的作家,更是看穿情爱性欲本质的大师~

评分30年代的洪堡加上60年代的西特林的综合体,故事跌宕起伏~

评分#2016023

评分细腻充满戏剧且体量巨大。以“要是我真的疯了”开头“不再发出任何讯息”结尾。哲学教授赫索格的内心活动和生活变化构成了一张巨大的思想网络,而读者和赫索格本人,都在这些变幻无穷的思维里寻找生活的真相。我不敢说读懂了里面每个带有强烈哲学色彩的思绪,罗斯说贝娄这本书“思考‘思考’本身”,和赫索格这个富有魅力的人一样,这也是小说最吸引人的地方。人生是否有意义?我们活着所追求的真实是否存在,我们究竟怎么样才能选择自己想要度过的日子?生命和死亡究竟对我们有什么影响,我们怎么样面对生活的悲剧?贝娄对性有独特的叙述和表达,探讨性和欲求对心灵的引导和通过性所能探知到的心灵深渊。除此之外,我爱极了赫索格说自己“为了将不安控制在肉体中”写的那些没有发出去的信,里面包含了无穷的智慧和真相,会再读,书评也值得一品

评分挺会写的这个作者,明明不多的事情,确写了一大堆意识层面的东西。还挺好看的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有