具体描述

“出气小说”还是“反精神自传”?

“华人与狗不得入内”标题引发风波

………………

※编辑推荐※

本小说1997年在圆桌出版社出版后,法国各大报刊反应良好,大力推荐。俄罗斯立即翻译出版,文学评论界一片赞扬声。也许咱们中国读者还不太习惯这类小说,但作为了解当代法国小说动态不妨一读。

——著名旅法翻译家 沈志明

………………

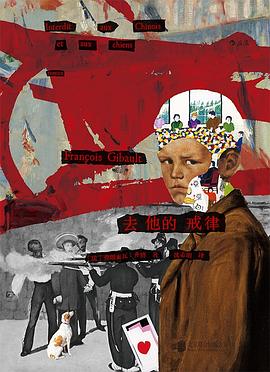

※内容简介※

这是一部自传体小说,叙述主人公“我”自三十年代初至四十年代末的童年情感历程:战前,德军人侵,逃难,解放等。应当强调指出,这不是自传,而是百分之百的小说,但作者的心灵投影处处可见。就是说,这位遐迩闻名的大律师和社会名流终于找到一种方式来泄露他的“内心秘园”,终于把六七十年压抑于心灵深处见不得人的情感发泄出来。小说字里行间洋溢着出这口恶气的愉悦,故而作者称他的作品为“出气小说”。

………………

※名人推荐※

作品充分地显示了大手笔的气派,它以卢梭《忏悔录》式的坦诚与力量宣泄内心,倾倒肺腑。

语言格调与语言色彩是塞利纳式的,辛辣的、粗野的、反讽的、夸张的语言随处可见。

真正使读者耳目一新、引人思索的还是作品中的这个“我”,他骇世惊俗,使人震撼。这是一个“既像天使又像魔鬼”一样的人,自视为上帝的选民,有蔑视芸芸众生的狂傲,并以世人特别是手下败将的失败为乐。他在现代生活中是一个善攻能守的角色,全身都是“盔甲”,能做到滴水不漏。

——著名法国文学专家、翻译家柳鸣九

作者简介

弗朗索瓦·齐博(François Gibault,1932-)出生于巴黎大资产阶级家庭,24岁担任上诉法庭律师,多次担当震撼法国、北非乃至非洲大陆特大案件被告的辩护律师,拥有“塞利纳研究学会”主席等七八项文化社团的荣誉头衔,1977年出版了《塞利纳传》(三卷本),65岁时发表第一部小说《去他的戒律》。

目录信息

译者推介………………………………………………………… 沈志明

代序:一部“准小说”式的“反精神自传”………………… ………柳鸣九

告读者…………………………………………………………… 弗朗索瓦·齐博

代跋:文化差异引发《华人与狗不得入内》标题风波 ………柳鸣九

· · · · · · (收起)

读后感

# 一 自传这个东西,尤其是涉及幼年、少年的传记。很大程度上是与心理史学的主张相一致,就是想通过挖掘传主早年的经历,为他今后的生活、行为找到一个良好的解释。反过来则是可以认为,传主推出自己的传记也是为自己现在的行为找到一个借口:看吧,我干的这些事也不是自己想干...

评分看到书名,我心想:嘿!真特么痛快!就应该这样,不喜欢的,就说一句去他的!而内容开始前的《告读者》中说道:“这是一盆杂烩,一块又脏又湿的地盘,是困苦和纷乱的自白,是一种崩溃,一种懈怠。谁都不必勉强阅读此书,即使开始了也不必读完,更不必喜爱。”看了内容发现,小...

评分一本自传式的小说。当然说是自传可能不对,尽管作者以第一人称描述了童年和少年时期的生活,但从作者的身份看,这故事里应该有真实有虚构。所描述的生活充满叛逆和不按常规走,包括主人公自己的思想和父亲的教导方式,但这些非常规的路数却让主人公和兄弟的体魄胜常人一筹。当...

评分整本书字数不算多,原文曾在1992年发表在《世界文学》上,原题目柳鸣九先生翻译为《去他妈的戒律》,考虑到大众的接受度还有刊登周刊的考虑,最终以《去他的戒律》发表,并没有引起太大的轰动。而后因在法国本土以直译名《华人与狗不得入内》用作舞台剧名,引起不小的风波。这...

评分自传体有人听过,小说有人看过,但对于自传体小说,也许很少有熟悉并广泛阅读的人群,而《去他的戒律》就是这么有特点的自传体小说,不管是作者的个性、整体的设计,还是文章本身想要表达的主题和内容,都与社会热点相关联,而这民族话题的热度从近代到当代从未削减,更未曾退...

用户评价

这本书的名字,就像一句口头禅,听起来带着点痞气,但仔细咀嚼,却又透露出一种对自由的深切渴望。我一直认为,真正的智慧往往藏在那些看似不羁的表象之下,而《去他的戒律》恰恰给了我这种感觉。它不像那些刻板的教诲,而是用一种更贴近生活、更人性化的方式,去探讨那些关于束缚与解放的议题。我最欣赏的是作者那种毫不妥协的态度,他没有回避人性的复杂,也没有试图美化现实的残酷,而是用一种近乎赤裸的诚实,将那些隐藏在“戒律”背后的真实动机一一揭示。阅读的过程中,我经常会反思自己,有多少次,我因为害怕打破规则而放弃了内心的声音?有多少次,我为了迎合所谓的“正常”而压抑了自己的真实欲望?这本书就像一面镜子,照出了我内心深处的犹豫和彷徨,同时也激发了我想要挣脱束缚的勇气。我期待它能带给我更多的启示,让我能更勇敢地面对生活中的各种挑战,活出更自在、更真实的自己。

评分《去我的戒律》这个书名,本身就带着一种不驯服的气息,让人忍不住想要一探究竟。这本书给我的感觉,就像是在和一个经验丰富的朋友聊天,他没有居高临下的说教,而是用一种平等甚至带着些许嘲讽的口吻,分享他对生活、对规则的看法。作者的叙事非常生动,他能够将一些抽象的道理,通过具体的故事和鲜活的人物展现出来。我印象特别深刻的是其中关于“自由的边界”的讨论,他并没有鼓吹无政府主义,而是强调真正的自由需要建立在对责任的认知之上。这本书让我明白,所谓的“戒律”,很多时候是我们内心深处的恐惧和不安的投射。学会面对这些恐惧,拥抱不确定性,也许才是真正“去他的”关键。它是一本能够给我带来力量的书,也是一本能够帮助我重新审视人生方向的书,它鼓励我去探索那些未知的领域,去挑战那些看似不可逾越的障碍。

评分读完这本书,我脑海中挥之不去的是一种“豁然开朗”的感觉。它并非提供了某种标准答案,而是以一种非常个人化的视角,带领读者一起探索“戒律”的根源以及摆脱它的可能性。《去他的戒律》给我的最深刻印象,是作者对人性的洞察力,他仿佛能够看穿那些伪装和虚饰,直抵人心的最深处。他并没有简单地将“戒律”定义为负面事物,而是深入剖析了它形成的原因,以及它在某些情况下的必要性,但最终,他依旧鼓励我们去质疑,去思考,去打破那些不合时宜的束缚。这种辩证的思维方式,让这本书充满了智慧的光芒。我特别喜欢其中一些关于个体独立思考的章节,它们提醒我,我们不应该盲目地接受外界的定义,而应该勇敢地去探索属于自己的真理。这本书让我重新审视了许多我过去习以为常的观念,也让我对如何生活有了更深刻的理解。它是一本能够引发深度思考的书,也是一本能够陪伴你走过迷茫时期的好书。

评分这本书的名字,初次看到时,就如同一个信号,在我心中激起了某种共鸣。我一直觉得,生活不应该被僵化的规矩所限制,而应该充满探索和发现的可能。《去他的戒律》恰恰捕捉到了这种精神。作者的文笔非常流畅,而且充满了力量,他能够用最朴实的语言,触及到最深刻的思想。他并没有回避人性中的弱点和挣扎,反而以一种包容甚至有些戏谑的态度去解读它们。阅读的过程中,我多次被作者的观点所震撼,也多次在字里行间找到自己内心的映射。他鼓励我们去质疑,去反思,去寻找属于自己的生存之道,而不是被动地接受别人设定的轨道。这本书让我明白,所谓的“戒律”,很多时候是我们自己给自己设下的心魔。学会放下那些不必要的顾虑,勇敢地迈出一步,也许就能看见更广阔的天地。它是一本能够涤荡心灵的书,也是一本能够点燃我内心火焰的书。

评分在我开始阅读《去他的戒律》之前,我曾以为它会是一本充斥着激进言论的书,但实际读下来,我发现它远比我想象的要深刻和细腻。作者并没有简单地宣扬“反叛”,而是通过对“戒律”的层层剖析,展现了人性中的复杂与纠结。他用一种非常个人化的叙事方式,讲述了他自己以及他观察到的一些关于“打破规则”的故事,这些故事并没有惊天动地,但却充满了生活的气息和真实的感悟。我最欣赏的是他那种不回避痛苦和挣扎的态度,他明白,真正的自由不是轻而易举就能获得的,它需要付出代价,需要勇气,更需要坚持。这本书让我看到了,即使在看似规范的社会中,个体依然有追求自己内心声音的空间。它是一本能够引发我内心共鸣的书,也是一本能够为我提供前进方向的书,它让我明白,所谓的“戒律”,很多时候只是一个心理上的障碍。

评分这本书的题目,在我看来,就是一种宣言,一种对传统观念的反抗,一种对自由的极致追求。《去他的戒律》给了我一种耳目一新的阅读体验,它不同于那些循规蹈矩、教人如何“做个好人”的书,而是用一种更加尖锐、更加深刻的视角,去剖析那些隐藏在“戒律”背后的东西。作者的笔触非常老辣,他能够精准地抓住人性的弱点,并且用一种带着黑色幽默的方式展现出来。我尤其喜欢他对于“妥协”的探讨,他认为有些妥协是必要的,但有些妥协则会让我们失去自我。这本书让我开始反思,我人生中做过的那些“妥协”,究竟是为了什么?它们是让我获得了安宁,还是让我失去了宝贵的自由?它是一本能够让人产生强烈认同感,同时也能够让人陷入深刻自我反省的书,它鼓励我们去审视那些我们视为理所当然的规则,并且思考它们是否真正适合我们。

评分这本书的名字确实很吸引人,初次看到时就感觉它有一种叛逆又洒脱的气质。“去他的戒律”,这本身就是一种宣言,一种对条条框框的挑战。拿到手里,它沉甸甸的质感,纸张的触感,都让人充满了阅读的期待。我常常在想,究竟是什么样的“戒律”如此惹人厌烦,又是什么样的“去他的”能够如此彻底?是生活中的琐碎规矩,是社会强加的道德枷锁,还是我们内心深处自我设定的藩篱?这本书,似乎就在用一种独特的方式,试图拆解这些无形的束缚,让我们重新审视那些我们习以为常的“应该”和“不应该”。翻开第一页,文字像一股清流,又像一阵狂风,一下子就将我卷入其中。那种酣畅淋漓的表达,那种不加掩饰的真实,是我久违的阅读体验。它不是那种循循善诱、教你如何生活的书,更像是一位老友,在你耳边低语,分享他的人生体悟,有时带着苦涩,有时带着嘲讽,但更多的是一种洞察人心的智慧。我迫不及待地想知道,作者是如何一步步“去他的”,又是如何在这个过程中找到自己的方向的。

评分初次翻开《去他的戒律》,我立刻被它书名所传递出的那种独特气质所吸引。它仿佛在告诉我,这不仅仅是一本书,更是一种生活态度,一种对固有模式的挑战。作者的文字功底非常深厚,他能够用看似随意却充满力量的笔触,描绘出人生的百态。他并没有简单地将“戒律”视为洪水猛兽,而是深入探讨了它们是如何在我们生活中形成的,以及它们对我们产生了怎样的影响。我尤其喜欢书中关于“选择”的章节,作者认为,我们并非没有选择,而是我们常常因为恐惧或者惰性而选择了“跟随”。这本书让我开始审视自己,在生活的各个方面,我究竟有多少次是出于真心,又有多少次是为了迎合他人?它是一本能够让我反思自身,同时也能够激发我勇气的书,它让我明白,即使面对再多的“戒律”,我们依然拥有选择“去他的”的权利。

评分我一直是个不太喜欢被束缚的人,对那些条条框框总是抱着怀疑的态度。《去他的戒律》这个书名,简直就像是为我量身定做的。拿到这本书,我immediately就被它的封面设计和书名传递出的那种不羁的风格所吸引。阅读这本书的过程,就像是在经历一场心灵的冒险,作者用他独特的语言和视角,带领我一步步深入探索那些隐藏在“戒律”背后的真相。他并没有回避生活中的那些灰色地带,也没有试图提供廉价的安慰,而是用一种非常坦诚的方式,揭示了人性中的复杂和矛盾。我尤其欣赏他对于“自由”的定义,那不是一种无所顾忌的放纵,而是一种在清晰的自我认知下的选择。这本书让我认识到,很多时候,我们被所谓的“戒律”所困,并非因为它们本身有多么强大,而是因为我们内心深处缺乏打破它们的勇气。它是一本能够激发我内心深处反叛精神的书,也让我对如何真正地“去他的”有了更清晰的认识。

评分这本书的书名,我第一眼看到就觉得它充满了力量,就像一声呐喊,打破了沉寂。《去他的戒律》给了我一种酣畅淋漓的阅读体验,它并没有回避生活中的那些阴暗面和复杂性,而是以一种非常坦诚的姿态去面对它们。作者的文笔犀利而富有洞察力,他能够用简练的语言,精准地捕捉到人性的本质。我特别欣赏他对“规矩”的态度,他认为规矩本身并没有错,关键在于我们是否能够理解规矩背后的意义,以及是否能够判断在何时何地需要打破它们。这本书让我开始质疑那些我一直以来所遵循的“规矩”,思考它们是否真的适合我,是否限制了我的成长。它是一本能够引发我深度思考的书,也是一本能够激励我勇敢前行的书,它让我明白,所谓的“戒律”,很多时候只是我们自己给自己设下的牢笼,而打破它的钥匙,就握在我们自己的手中。

评分写得汪洋恣肆,想象力与感受力齐飞,不少段落都有种奇异的抒情之美。以孩子的视角描绘二战的部分,因怪异而真实。阅读感受比较难形容,好像拿一只放大镜看昆虫的感觉吧,既觉神奇,又有点震惊。

评分牛逼!看似很散,前半部分很飘逸,后半部分有记事描写。妄图从字里行间窥探一二作者的成长轨迹,最后徒劳。总体来说这本书的笔调是不露声色的批判和讽刺。对父亲的感情描写也如此(虽然在代跋里有说是“敬夫”,但仍有讽刺。)但是最后想起父亲,还是说了想念。与父亲去世时的感情有变,也正反映出作者的不同人生阶段。

评分很多年前在订的世界文学上读过,终于又见到了,收

评分有一个来学期没读过小说了,很短很有趣,前部分的内容很毁三观,但我觉得坦诚得可以,带着法国人那点儿自命不凡。

评分痛快淋漓

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有