具体描述

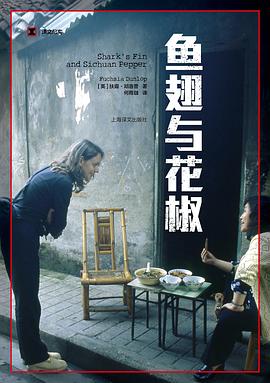

扶霞是我的好友,也是我认识的所有外国人中,非常了解中国烹饪的一位。这本屡获殊荣的《鱼翅与花椒》无疑是很多外国人写中国食物的书籍里极为鲜活有趣和精准的 。——陈晓卿(“舌尖上的中国”总导演)

这里是中国,一个奇妙的饮食大国。

这是关于中国菜的故事,也是一个英国女孩的中国历险记。

扶霞一九九四年前往中国长住。打从一开始她就发誓不论人家请她吃什么,不管那食物有多么古怪,她一律来者不拒:第一次与四川料理相遇时的神魂颠倒、亲眼目睹鸡鸭被宰杀时的惊吓、体验千变万化的刀 工、对养生饮食的叹服、品尝珍稀野味时内心的道德两难……

透过扶霞的眼睛,我们得以用全新的角度来了解熟悉的中国菜。不同地方的食物拥有其独一无二的气质:川菜的辣带着一丝丝甜,就像悠闲的四川人,总是带着甜甜的体贴;湘菜直接又毫无妥协余地,就跟那里培养出来的领袖人物一样;扬州菜则是太平盛世的食物,温暖而抚慰人心。

从四川热闹的市场到甘肃北部荒僻的风景,从福建的深山到迷人的扬州古城,书中呈现了中式料理让人难忘的美妙滋味,也深刻描绘出中西饮食文化差异,且兼具人文观察与幽默趣味。

作者简介

扶霞·邓洛普 Fuchsia Dunlop 在牛津长大,于剑桥大学取得英国文学学士学位,其后于伦敦亚非学院以名列前茅的优异成绩获得中国研究硕士学位。一九九四年,扶霞在获得了英国文化协会奖学金补助后,前往中国四川大学就读一年;其后又在四川烹饪高等专科学校接受了三个月的专业厨师训练,成为该校第一位外国学生 。

扶霞着有三本书,分别是《四川烹饪》、《湘菜谱》、《鱼翅与花椒》。她在BBC中文频道首度与中国当地电台合作时,担任与成都电台合作的《吃东吃西》电台节目共同制作人,这是一系列以饮食为主题的双语节目。她的文章曾刊登于各大报章杂志,包括《金融时报》《纽约客》《美食家》《四川烹饪》杂志等。她的作品也先后赢得了许多奖项。二〇一〇年,湖南省政府特别颁奖以肯定扶霞对湖南料理国际化的贡献。

扶霞在最近十年里,长期从事演讲与烹饪示范工作,有时是独立进行,有时则是和中国厨师合作,足迹踏遍了巴塞罗那、悉尼、纽约、加州、都灵、北京、上海与成都。她还曾担任过中国烹饪旅行团的领队。扶霞目前是伦敦水月巴山餐饮集团的顾问,负责对这家川菜馆的菜单提出建议,同时指导或协助员工训练,以及接待媒体的采访。

目录信息

第一章 好吃嘴

第二章 担担面!

第三章 做饭先杀鱼

第四章 野人才吃沙拉

第五章 刃上神功

第六章 味之本

第七章 饿鬼

第八章 嚼劲

第九章 病从口入

第十章 革命不是请客吃饭

第十一章 香奈儿与鸡爪

第十二章 御膳

第十三章 味麻心不麻

第十四章 熊掌排骨,思甜忆苦

第十五章 “蟹”绝食用

第十六章 红楼梦

后记:一只菜虫

致谢

译后记

· · · · · · (收起)

读后感

当时在《开卷八分钟》听道长介绍这本书就非常有兴趣,外国怎么写中国的吃呢?如今读完,《开卷》已经停播,道长的网络新节目《一千零一夜》已经开播将近三个月了,令人感慨啊! 其实这本就是一本以中国饮食烹饪为切入点的非虛构书写作品。当知道这本书时还在想,外国人谈中国美...

评分一 我很喜欢吃川菜。 如果上头发布文件,规定每个人以后只能吃一种菜系,我会在湘菜、粤菜和川菜之间纠结一番。但我最终很可能选择川菜。 小时候我没吃过川菜。在我们那个年代,川菜馆子还没有像现在这么普及。我是去了重庆念书才第一次吃川菜。 所有刚接触川菜的人,都要面临...

用户评价

《鱼翅与花椒》这本书,给我的感觉就像是在经历了一场久违的灵魂洗礼。我并不是一个特别热衷于追逐潮流的人,对于阅读,我更倾向于选择那些能够触及内心深处,能够引发我思考的作品。这本书,恰恰满足了我的这种需求。它的封面设计简洁而富有内涵,书名本身就充满了矛盾与张力,这让我对作者想要表达的内容充满了好奇。我并不是因为某位名人的推荐而选择它,而是它散发出的一种独特的气质,一种沉静而有力量的气息,深深地吸引了我。阅读的过程,就像是与一位智者进行一场深刻的对话。作者的语言风格朴实而真挚,没有丝毫的矫揉造作,她能够用最平实的语言,描绘出最复杂的人性,最细腻的情感。我常常会在阅读的过程中,因为某句话而停下来,陷入沉思,仿佛书中描绘的场景,就是我曾经经历过的,书中人物的情感,也是我曾经体会过的。这本书并没有给我带来任何煽情的桥段,也没有刻意制造所谓的“高潮”,它只是以一种温和而坚定的方式,引导我去探索生活的本质,去思考人生的意义。它让我更加珍惜身边的人,更加热爱生活本身。

评分这本《鱼翅与花椒》给我的感觉,就像是在一个纷繁复杂的世界里,找到了一处宁静的港湾,让我的心灵得以休憩和沉淀。我通常不会轻易地被某本书所吸引,但这本书,却以一种独特而强大的力量,抓住了我的注意力。它的封面设计并不张扬,甚至可以说是朴素,但正是这种朴素,反而透露出一种经得起时间考验的质感。书名本身也极具吸引力,“鱼翅”与“花椒”,一个象征着奢华与极致,一个则代表着烟火与日常,这种看似矛盾的组合,本身就充满了想象的空间。我期待着作者能够在这两个意象之间找到某种奇妙的连接,或者通过它们来讲述一个关于生活、关于人生、关于选择的故事。阅读的过程,是一种沉浸式的体验,作者的文字如同涓涓细流,缓缓地渗透进我的内心,激起层层涟漪。她没有刻意去制造戏剧性的冲突,也没有用华丽的辞藻去堆砌,而是用一种平实而真挚的语言,描绘出生活中那些最真实、最动人的瞬间。我常常会在阅读的过程中,因为某个细节、某个情节而感动,仿佛书中人物的喜怒哀乐,都变成了我自己的情感体验。它让我重新思考了生活的意义,让我更加珍惜那些看似平凡却弥足珍贵的美好。

评分这本书在我手中的分量,就像是承载着一段沉甸甸的历史,又如同蕴藏着一股温暖而绵长的力量。我拿到它的方式,并非出于什么刻意的追求,而是在一次偶然的机会中,它就像一块未经雕琢的璞玉,静静地躺在书店的角落,等待着有缘人的发现。它的封面没有华丽的辞藻,也没有惊人的图案,只是以一种极其朴素的姿态呈现在我眼前,然而,正是这种朴素,反而激起了我内心深处的好奇。我开始在脑海中编织着关于“鱼翅”与“花椒”的故事。一个象征着极致奢华,另一个则代表着寻常生活,它们之间会碰撞出怎样的火花?是关于社会阶层的鲜明对比,还是对生活本质的深刻追问?作者又是如何将这两个看似毫不相干的意象巧妙地融合在一起,形成一种独特的叙事张力?我迫不及待地想要打开它,去探寻隐藏在书名背后的秘密。当我翻开第一页,就被一种独特的叙事风格所吸引。作者的笔触细腻而精准,仿佛能够捕捉到生活中最细微的情感波动,以及那些被人们忽略的、转瞬即逝的瞬间。她的语言并不华丽,却充满了力量,每一句话都像是经过深思熟虑,直击人心。阅读的过程,就像是在品味一杯甘醇的美酒,需要慢慢地去体会,去感受。它没有给我带来任何预设的答案,只是提供了一个独特的视角,让我得以重新审视自己与世界的关系,以及生活本身的意义。

评分当我第一次看到《鱼翅与花椒》这个书名时,我脑海中闪过的第一个念头便是:这是什么意思?它不是那种一眼就能看出内容的简单标题,反而带着一种东方哲学般的含蓄和韵味,让我忍不住想要一探究竟。我是一个非常注重阅读体验的人,从书的质感到封面设计,再到文字的排版,都会影响我对一本书的初步判断。这本书在这些方面都做得非常出色,它散发着一种低调而有品位的气质,让人不自觉地想要靠近。我拿到这本书,并非因为被铺天盖地的宣传所吸引,而是源于一种纯粹的好奇心。这种好奇心,如同一个未知的领域,等待着我去探索。阅读的过程,就像是在品味一道精心烹制的佳肴,作者的文字如同精妙的调料,将各种情感、思想和生活片段巧妙地融合在一起,呈现出一种层次丰富、回味无穷的口感。我尤其欣赏作者在描绘人物内心世界时所展现出的深刻洞察力,那些隐藏在言语之下的潜台词,那些无法用语言表达的微妙情绪,都被作者捕捉得恰到好处。这本书并没有给我带来任何预设的答案,它只是提供了一个独特的视角,让我得以重新审视自己与世界的关系,去发现那些隐藏在平凡生活中的不凡之处。

评分这本书给我的感觉,就像是在一个喧闹的城市中,突然发现了一处宁静的后院,里面种满了各种我不曾见过的奇特植物。它的语言风格不像许多现代小说那样追求时髦和快速的节奏,反而有一种沉静的力量,字里行间的叙述不疾不徐,却能精准地触碰到内心最柔软的地方。我是在一个朋友的推荐下开始阅读的。她是个非常挑剔的读者,很少会轻易夸赞一本书。她说,这本书让她找回了那种单纯地为了故事本身而着迷的感觉,不再是被商业化的包装所裹挟。当我翻开第一页,就被一种独特的叙事氛围所吸引。作者似乎有一种魔力,能够将最寻常的生活细节描绘得生动而富有哲理,让我在阅读的过程中,不断地反思自己所处的境地,以及我与周围世界的联系。我惊讶于作者对细节的捕捉能力,那些关于光影、声音、气味甚至是微小情绪的描写,都像是一帧帧细腻的画面,在我脑海中不断浮现。这本书没有轰轰烈烈的情节冲突,也没有跌宕起伏的命运转折,它更像是一场心灵的对话,一次对生活本质的温和探索。在阅读的过程中,我常常会因为某个词语、某句话而停下来,反复咀嚼,仿佛在品味一杯陈年的老酒,越品越有滋味。它让我思考,在快速变化的时代,我们是否也应该放慢脚步,去感受那些被我们忽略的美好,去体味那些藏在平凡之下的深刻意义。

评分这本《鱼翅与花椒》给我的感受,就好比在经历了一场漫长而疲惫的旅程后,终于抵达了一个意想不到的,却又恰好是你内心深处所渴望的桃花源。我通常是一个对文学作品的要求很高的人,很难被轻易打动,但这本书,却以一种出乎意料的方式,悄悄地潜入了我的世界,并且留下了深刻的印记。我是在一个深夜,失眠的困扰让我辗转反侧,偶然间在书架上发现了它。本以为只是随手翻翻,没想到,随着文字的展开,我被深深地吸引了进去,仿佛整个世界都安静了下来,只剩下我和书中的主人公们在静静地对话。作者的文字功底可见一斑,她能用最朴实无华的语言,勾勒出最复杂的人性,最细腻的情感。我特别欣赏作者在描绘人物心理活动时所展现出的深刻洞察力,那些隐藏在言语之下的潜台词,那些无法用语言表达的微妙情绪,都被作者描绘得淋漓尽致,让我感同身受。这本书并没有给我任何预设的答案,也没有强迫我去接受某种观点,它只是提供了一个视角,一个让你去观察、去思考、去感受的平台。我在其中看到了自己的影子,也看到了我从未曾想过的人生可能性。这种沉浸式的阅读体验,让我觉得仿佛置身其中,与书中人物一同经历着他们的喜怒哀乐。

评分这本书的封面上,“鱼翅与花椒”这几个字就带着一种说不清道不明的张力,它不是那种一看就直白的畅销书名字,反而有一种欲说还休的神秘感,让我忍不住想一探究竟。拿到书的那一刻,它的重量和纸张的触感都传递出一种“有故事”的气息,不是那种轻飘飘的快餐读物。我拿到这本书的契机,其实是在一个雨后的午后,书店里光线有些昏黄,空气中弥漫着纸张和淡淡的书墨香,我漫无目的地翻阅着,突然被这个书名攫住了视线。那一刻,脑海中闪过的并非具体的故事情节,而是对“鱼翅”和“花椒”这两个词语之间可能产生的奇妙碰撞的想象。一个是象征着某种极致的奢华、昂贵,甚至是争议的食材;另一个则是平民百姓厨房里最寻常、最能带来烟火气和味蕾刺激的香料。这两种截然不同的意象被并置在一起,仿佛是两种截然不同的生活方式、两种截然不同的价值观,甚至两种截然不同的文化符号被强行组合,引发了我强烈的好奇心。我开始在脑海中构思,作者是如何将这两个看似毫无关联的元素融合在一起的?这会不会是一部关于社会阶层差异的故事?或者是一场关于传统与现代、东方与西方的对话?亦或仅仅是一个关于美食、关于味道的奇妙旅程?我迫不及待地想知道,作者究竟想通过“鱼翅与花椒”传达出怎样的信息,又会在这两个意象之间编织出怎样一段令人难忘的故事。这本书的外观设计也相当考究,封面没有过多的装饰,而是用一种低饱和度的色彩和简洁的排版,反而更加凸显了书名的独特。当我的指尖划过封面,能感受到纸张的纹理,仿佛在触摸一段被精心打磨的时光。我开始期待,这本书会不会像它的名字一样,带来一种既有深度又不失鲜明个性的阅读体验。

评分《鱼翅与花椒》这本书,给我的感觉就像是在一个阴雨绵绵的午后,捧着一杯热气腾腾的茶,静静地坐在窗边,看着雨滴落在玻璃上,然后慢慢滑落,带来一种宁静而舒缓的感受。我并不是一个特别容易被外界事物所影响的人,但这本书,却以一种润物细无声的方式,悄悄地触动了我内心的某个角落。它的封面设计并没有什么过多的装饰,甚至可以说有些朴素,但正是这种朴素,反而让它在众多书籍中脱颖而出,透露出一种沉静而有力量的气质。书名本身也极具吸引力,“鱼翅”与“花椒”,一个象征着极致的享受,一个代表着日常的滋味,这种鲜明的对比,本身就充满了想象的空间。我期待着作者能够在这两个意象之间找到某种奇妙的连接,或者通过它们来讲述一个关于生活、关于选择、关于妥协的故事。阅读的过程,是一种沉浸式的体验,作者的文字如同清泉般流畅而富有感染力,她没有刻意去制造戏剧性的冲突,也没有用华丽的辞藻去堆砌,而是用一种平实而真挚的语言,将人物内心的情感世界展现得淋漓尽致。我常常会在阅读的过程中,因为某个细节、某个情节而感动,仿佛书中人物的喜怒哀乐,都变成了我自己的情感体验。它让我重新思考了生活的意义,让我更加珍惜那些看似平凡却弥足珍贵的美好。

评分初次接触《鱼翅与花椒》,我的感觉是一种奇妙的“不期而遇”。它不像那些市场上的畅销书那样,有着醒目且极具煽动性的封面和宣传语,反而散发出一种低调而内敛的魅力,仿佛一位饱经风霜却依然保持着内心纯净的老者,在静静地诉说着属于自己的故事。我之所以会被它吸引,很大程度上是因为它的书名本身就带着一种独特的韵味。它不是那种直白的、一眼就能看穿其内容的标题,而是充满了象征意义和联想空间。当我第一次捧起这本书时,我脑海中构思了无数种关于“鱼翅”与“花椒”的可能联系,它们是美食的象征?是阶层的划分?还是两种不同生活态度的比喻?这种悬念让我更加渴望去了解作者究竟想通过这两个词语传达出怎样一种信息。阅读的过程,就像是在一层层剥开洋葱,每一层都有新的发现,新的感悟。作者的叙述风格不是那种激昂澎湃的,而是沉静而有力,她能够用最简洁的语言,勾勒出最深刻的意境。我尤其喜欢作者对细节的刻画,那些看似微不足道的描写,却往往蕴含着作者对生活细致入微的观察和体悟。每一次翻页,都像是在踏入一个新的场景,感受着新的氛围,体验着新的情感。这本书没有给我带来任何预设的结论,它只是提供了一个空间,让我得以在这个空间里自由地遨游,去探索,去思考,去发现。

评分初次接触《鱼翅与花椒》这本书,我便被它那独特且充满想象力的书名所吸引。它不像那些充斥着流行语或者直接点明内容的标题,而是将两种截然不同的意象——“鱼翅”的尊贵与“花椒”的寻常,并置在一起,仿佛蕴含着某种深意,引发了我强烈的好奇心。我拿到这本书,并非源于朋友的推荐,也不是被广告所吸引,而是在一个偶然的机会,它静静地躺在书店的书架上,散发着一种低调而有吸引力的光芒。它的封面设计简洁而富有质感,触感细腻,仿佛在邀请我走进它的世界。阅读的过程,就如同开启一段未知的旅程,作者的文字充满了细腻的情感和深刻的洞察力。她并没有刻意去塑造一个惊心动魄的故事,而是通过对生活细节的精准捕捉,将人物内心的波澜壮阔展现得淋漓尽致。我尤其喜欢作者在描绘人物心理活动时所展现出的深度,那些隐藏在言语之下的潜台词,那些细微的情感变化,都被作者描绘得生动而真实,让我感同身受。这本书没有给我任何预设的答案,它只是提供了一个独特的视角,让我得以重新审视自己与世界的关系,去发现那些隐藏在平凡生活中的不凡之处,也让我对“鱼翅”与“花椒”这两个词语有了更深层次的理解。

评分1.本质上是一部文化接受史,作者从厌恶到熟悉到克制地书写,逐渐从局外人的视角进入中国菜的内部,不同文化的冲撞与理解是题中要义。“恶心”这个词语在书中多次出现,这往往是外国人对中国菜的最初印象。2.从20世纪90年代写起,上半部分写川菜,细微有情趣,毕竟作者在四川生活了几年,后面写湘菜、粤菜、闽菜、北京菜、淮扬菜,因只是短期旅游或考察,相对比较浮泛。3.口味这一章非常生动,有种英式幽默感,脆、酥、嫩、滑、爽、麻,分析地道,说中国菜的口味很难用英语来形容,“基本听起来都像给狗吃的”,举的几个例子太好玩了,不光“吃”,“品尝”也有文化差异啊。4.作品跨越时间比较长,因此多少能看出中国饮食文化本身在最近这些年的变动,中国菜与中国人对外界文化也有一个接受和改造自身的需求与过程。

评分最大的看点是异域文化背景对中国食物的热情,其余观察力不足,题材深度太浅。不是缺乏素材,而是该展开的、该深入的都没有做到,谈及政治和社会问题更是孩童视角。当作休闲小书和游记读读还可以,但作为纪实文学,缺乏该有的信息量、现实意义和深度。

评分半本好书。前半写成都生活和川菜都非常地道,一看就是新东方烹饪学校之流出来的专业厨师,而且不是学究型,有自己的见解。后半写其他地方的美食,突然就没意思起来了,有一种为了满足西方人对中国的偏见而故意博眼球的感觉。

评分“举箸思吾蜀”。看书途中不晓得去翻了多少次吃的。非常可爱的作者。翻译小姐姐也翻译的很好。

评分向大四川美食和这位四川译者致敬!本地人才写得出的美食风物啊,什么是土创?这就是土创!来自本土译者滴二次创作!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有