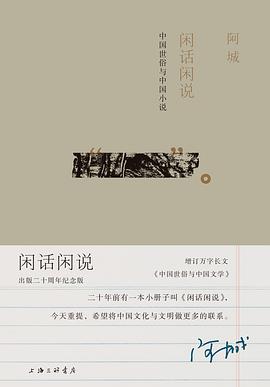

《闲话闲说》是阿城先生关于中国世俗与中国小说的讲谈集,以文学史的笔法,与朋友和听众闲谈的口吻,观之世俗文化与中国文学的万般景象,呈现文化的阿城“杂”和“通”的一面,是其思想集大成之作。理想国推出二十周年纪念版,增订万字文章《中国世俗与中国文学》。

“二十年前有一个小册子叫《闲话闲说》,今天重提,希望将中国文化与文明做更多的联系。‘中国世俗与中国小说’是许多次讲谈的集成,对听众演讲和与朋友闲谈,我们共通的知识财富是世俗经验。世俗经验*容易转为人文的视角。如此来讲,*宜将理论化为闲话,将专业术语藏入闲说,通篇不去定义“世俗”,使听者容易听。”

——阿城

具体描述

读后感

阿城是旧派的文人。按他自己在《80年代》中说得,他因从小读得是旧书,所以知识构成与他人便有所区分。《棋王》一出世,艳惊四座。但其实,他的东西不过是沿袭了旧时文风。讲的也是老故事。 阿城所谓的世俗,好就好在其摒弃不去也从未想摒弃掉的人间烟火气。就像旧时的小说,不...

评分阿城的《闲话闲说》,整个法大图书馆只有作家出版社这个版本,而且仅此一本,也不知是哪位好心的图书馆工作人员买下此书。 看完书后,便觉得装帧设计恰如其分,与书中内容相得益彰。封面的颜色搭配乍看有种武侠小说的感觉,而且是街边那种盗版的。花花绿绿,色彩纷呈,好不俗气...

评分我没有看过《棋王》,好坏优劣无法评判,但我觉得,只要是小说,已经虚构,成分就不好说,技巧,还有结局,在不在读者的想象,是个大问题。所以,对于剧本,我就很怀疑自己的能力,至于这本书,我很喜欢内容,因为丰满,内容紧实,有趣,其实学术著作,有的时候就会有点学术腔...

评分 评分大陆出版的《闲话闲说》诸个版本都有不少删节,这个版本算是其中删除较少的,而且删除部分用□□标注出来,算有良心的出版机构了。我读时,特意和网上找到的电子档参照,总算能一窥全豹。 《闲话闲说》有一个副标题的,名为“中国世俗与小说”,副标题的存在更容易让读者了解这...

用户评价

阿城被称为天下第一聊天高手,这本书便是他清谈风的极致体现了,听他谈文学谈艺术谈思想谈现世,遍地珠玑,看的时候不住感慨,如果高校的文学史教材能这么写该多好。比如他说,中国文化的宿命即在世俗,世俗是中国小说的性格。

评分阿城先生“旧作”中最晚读到的一本。许是先前期待过高(毕竟虚构类的“三王”,《遍地风流》以及随笔杂谈类的《威尼斯日记》和《常识与通识》都是精彩极了、很难让读者失望的作品),这本初读起来居然有些小小的失落,很大程度上也与内容有关:前半部分全部在讲中国世俗,不算是我很感兴趣的领域,这方面的知识储备也不足,读起来略感无趣,同时也稍显吃力,只能算是磕磕绊绊地“啃”完。后半部分讲到中国小说,虽基本未涉及当代作品(毕竟此书是作者二十多年前写的一本小册子),但毕竟是讲小说,读起来可谓渐入佳境,有不少金句,也值得反复研读。通读一遍下来,大抵有两方面感慨:一是阿城先生的境界的确高,哪怕烟火气足,依然能够站在很高的高度去观察与总结,所以写出来的东西有一股“仙”气;二是陆智昌老师的确是懂阿城先生的。

评分阿城这本《闲话闲说》就更加进入世俗,进入那种灿烂张狂的唐朝,进入《酉阳杂俎》和《教坊记》里非虚构的物与事,那些具体而日常的世俗,没有悲观也没有乐观,是超“观”的。而后半部分讲中国小说(闲说),世俗的非虚构之后讲世俗的虚构,就像色不可无情,情亦不可无色,首举金瓶梅词话,最自觉的最有想象力的世俗小说,而后是冯梦龙三言,接着清代的红楼梦,都是俗到极致的雅,曹雪芹把握了这世俗之“相”上的“意”。而阿城因为对这种世俗的迷恋(着相了),才有了他《遍地风流》的流气(缺宗气,庄子说通天下一气耳),这点我喜欢不起来,但在饭桌上,我想他会是最有趣的那种朋友。

评分这版是全删,不像凤凰那个是扣字。最后增补的那篇也很棒。

评分初读几节时,阿城文字仿佛精神良友。读到一半,有不少当下不可认同的观点,但也不求一个立得的定论。前半部讲世俗,虽是口语却有古韵的节奏,时常引人得逐字地读,仿佛语言触摸到了某种表达的极限。阿城满篇盛赞的“礼不下庶人”,我是不怎么赞同的。尽管不赞同,也从阿城幽默然有反骨的文字中反思了许多。后半段讲小说,评论近现代中国作家,我对提及的人了解不多,但也能读出一种思路来。总得来说,也的确是闲话闲说,清谈间有灼见亦有倨骜。单以世俗为切入点,不大能说服我,我也无意再多读几部。但阿城也在最后为自己找了个说辞,曰“观”,曰“归纳”,曰“真理的可能性”,那就保有这种可能性吧。英雄见英雄,略点头而已。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有