具体描述

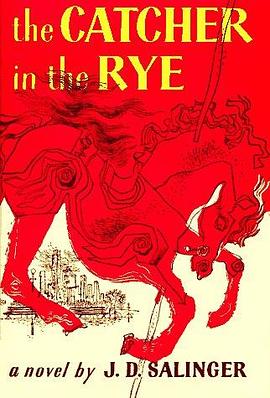

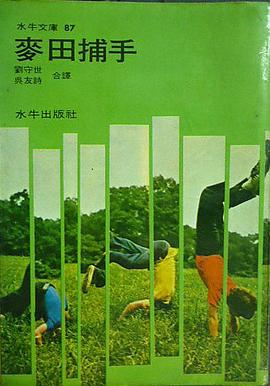

外国文学名著精品

豪华本

正确书号7533906292

作者简介

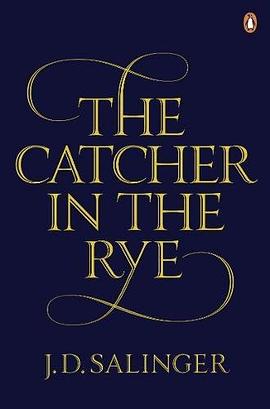

塞林格全名杰罗姆·大卫·塞林格,1919年生于美国纽约城,父亲是做于酪和火腿进口生意的犹太商人,家境相当富裕。塞林格十五岁的时候,被父母送到宾夕法尼亚州一个军事学校里住读,据说《麦田里的守望者》中关于寄宿学校的描写,很大部分是以那所学校为背景的。1936年,塞林格在军事学校毕业,取得了他毕生唯一的一张文凭。

从1940年在《小说》杂志上发表他的头一个短篇小说起,到一九五一年出版他的长篇小说《麦田里的守望者》止,在十余年中他共发表了二十多个短篇,有些短篇还在《老爷》、《纽约人》等著名刊物上发表,从而使他在文学界有了一点点名气。成名后他隐居到乡下,特地为自己造了一个只有一扇天窗的水泥斗室作书房,每天早晨八点半就带了饭盒入内写作,直到下午五点半才出来,家里任何人都不准进去打扰他;如有要事,只能用电话联系。他写作的过程据说还十分艰苦,从《麦田里的守望者》出版后,他写作的进度越来越慢,十年只出版三个中篇和一个短篇,后来甚至不再发表作品。偶尔有幸见过他的人透露说,他脸上已“显出衰老的痕迹”。他业已完成的作品据说数量也很可观,只是他不肯拿出来发表。不少出版家都在打他的主意,甚至在计划如何等他死后去取得他全部著作的出版权,但至今除本书外,作者只出版过一个短篇集《九故事》(195)和两个中篇集《弗兰尼与卓埃》(1961)及《木匠们,把屋梁升高;西摩;一个介绍》(1963)。

目录信息

读后感

霍尔顿是《麦田里的守望者》里的一个美国男孩,这个名字对很多国内读者来说, 感觉可能像在美国电影里出现过无数次的纽约中央公园大都会博物馆,似乎非常熟悉, 又总是有那么一点距离的隔膜感。 霍尔顿16岁,他总喜欢把棒球帽压得低低的戴着, 他不爱讲话,至少他不爱用我们一...

评分记得第一次读这本书,是在高中。学业繁重,可我心不在书上,于是便买了很多书,用以打发冗长的上课时间。年少轻狂无知,个性十足,世界想怎么转就怎么转,厌恶的人、事“呸”地一声,转身云烟。当时读《麦》,无法给以心灵的震撼,或许我本身就是潇洒不羁的。 ...

评分2010年1月29日,注定是不平静的一天。 早上8点多,我到了单位,打开电脑,习惯性地上豆瓣网站,看到有两封站内邮件,一封是一个从未联系过的豆友在6点多发给我的,告诉我“塞林格去世了”,我心里一惊。打开另外一封邮件,是一位媒体朋友发来的,确认这个消息,并希望我这位《...

用户评价

我靠!居然被我从后院的破柜子里找到了!受潮严重,当年读了几遍的书,绝对不能扔

评分我实在搞不清楚就这样一本只有一个漂亮名字的脏话,废话,蠢话,无聊话集合到底有什么魅力让那么多人都说他好。我觉得我在看它就是浪费时间。一个笨蛋少年的琐碎事竟值得那么多人为之欢欣。难道是我太过庸俗了。看不出这是本难得的奇珍?还是其他人都在装B,因为它是名著于是争相捧之。读英文书看外国电影对我来说都多多少少有些别扭。那些说话方式,语法,以及一些他们拼命想表达我却没办法理解的言语都成了我不能特别钟爱他们的原因。但不能否认的是。很多东西还是很好的。前半部分我基本上是本着尊重作者的原则坚持下来的,但好在后半部分让我看到了这本书的一点价值。和我有了点小共鸣。对于现代社会一些虚伪做作的“假”行为看不惯,但却不得不予以顺应。但作者又有些太过偏执了,书中有一个他最喜欢的一个小女孩问他:“他在这世上是否有真正喜欢什么东西?”他答了半天也都是些没谱的事儿,实际上在这世上的任何事他都看不惯,所以才想去做那不会与人接触的麦田守望者,我也是不想过多的去接触社会才选择虚拟的营生,自然我的父母也是百般的看不惯,毕竟现在这行也不吃香,但我想或许我也就这点特别在行了。只能努力去做一下了,为了让他们能够哑口无言,我必须努力去做。就这样而已。但结论是我仍旧不那么喜欢这破书。别人怎么喜欢我不管,但我就是不喜欢。即便我的这篇短评的说话口气像极了作者。

评分已入

评分已入

评分是这个版本

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有