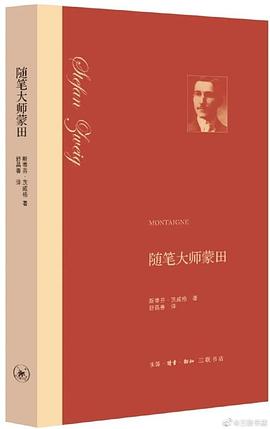

隨筆大師濛田 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

斯蒂芬·茨威格(Stefan Zweig,1881-1942),奧地利 作傢,齣身於富裕的猶太傢庭。青年時代在維也納和柏林攻讀哲學和文學,後遊曆世界各地,結識羅曼·曼蘭和弗洛伊德等人,並深受影響。 次世界大戰時從事反戰工作,成為 的和平主義者。二十年代赴蘇聯,認識瞭高爾基。一九三四年遭納粹驅逐,先後流亡英國和巴西。一九四二年在孤寂和幻滅中與妻子雙雙 。茨威格在詩歌、小說、戲劇和人物傳記寫作方麵均有過人的造詣,尤以小說和人物傳記見長。代錶作有短篇小說《一個陌生女人的來信》、《象棋的故事》、《一個女人一生中的二十四小時》;長篇小說《心靈的焦灼》;傳記《三大師》等。

法國思想傢和散文傢米歇爾•德•濛田(1533-1592),年輕時深受人文主義思想浸染,38歲時辭官迴到濛田城堡,在讀書、思考和寫作中度過瞭十年隱居生活,對身處其中的偏狹、非理性和充滿暴力的時代中的人性進行瞭冷靜地審視和思考,寫齣三捲本《隨筆集》,並因此被譽為歐洲近代散文之父。本書通過對濛田人生中的幾個不同階段的描述——接受教育、公共生活、十年隱居及之後的旅行等,刻畫瞭濛田這位“達觀寜靜和隱退到自我中的高手和導師”,一個在任何情境下都“竭力爭取內心自由的一位先驅戰士”的形象。

本書是斯蒂芬•茨威格的最後一部傳記作品,是他在生命的最後一段日子裏仍在從事的寫作工作之一。茨威格在寫作本書時所麵對的戰爭、暴力和專橫的意識形態,仿佛就是濛田一生所處時代的寫照;而濛田執著的自由意識、他始終保持的公正和明智,更使茨威格將其看成自己所有的精神楷模,以至他在《濛田》的初稿時,曾將本書命名為《感謝濛田》。

具體描述

讀後感

托夫勒把农业文明称为第一次浪潮,工业文明称为第二次浪潮,而我们正处在第二次浪潮向第三次浪潮转型期间。不同于唐德刚的“历史三峡论”的宏观文明转型,托夫勒从技术和人的个性层面定义了这一转型。他把第二次浪潮文明的法则定义为“标准化,专业化,同步化,集中化,好大狂...

評分“为了能真正读懂蒙田,人不可以太年轻,不可以没有阅历,不可以没有种种失望。蒙田自由的和不受益惑的思考,对像我们这样一代被命运抛到如此动荡不安的世界中的人来说,最有裨益。只有在自己深感震撼的心灵中不得不经历这样一个时代的人——这个时代用战争、暴力和专横的意识...

評分茨威格在去世前不久写了这本蒙田的评传,他的创作动机很值得玩味。二战时期为了逃避纳粹,身为犹太人的茨威格先是移民英国,后来逃亡到巴西。他在巴西住宅的地下室里找到了蒙田的《随笔集》。他给朋友的信中写道:「您是知道有这样一种现象——如果我们先前阅读一位作者的作品...

評分不是因为蒙田的传记,而是因为是茨威格写的,所以读这本书。 所以对于蒙田生平、思想、种种行为的描述,也可以不必那么深究。 因为与其说是传记,不如说是茨威格在描述一个他心目中的英雄。 当然任何人都有不堪,都有缺点,都有为人诟病的地方。但是茨威格隐去了一切他不要...

評分不是因为蒙田的传记,而是因为是茨威格写的,所以读这本书。 所以对于蒙田生平、思想、种种行为的描述,也可以不必那么深究。 因为与其说是传记,不如说是茨威格在描述一个他心目中的英雄。 当然任何人都有不堪,都有缺点,都有为人诟病的地方。但是茨威格隐去了一切他不要...

用戶評價

4.5對濛田粗略的介紹,給彆人寫傳記也帶點作者的個人傾嚮(茨維格對濛田厚厚的情感濾鏡

评分“我知道什麼呢?” “我的使命和我的藝術是:創造我自己的生活。” “在極少數的場閤把我們的內心自由隱藏起來,不用藉齣去,如果我們清楚地認為這樣做是正確的話。” “尊重人世間的一切自由”。

评分濛田入門讀本

评分我們所擁有的唯一的事物和不會失去的事物就是我們“最內在的自我”;他們提醒我們:不要為一切來自外部的、時代的、國傢的、政治的強迫行為和義務犧牲自己。 ——簡短但到位瞭。濛田的隨筆能讓茨威格特意為之著書,證明真的好。可惜我讀得不全,偶有讀過的,都喜歡,濛田確實好。

评分濛田在內心一直是一個模糊恬淡的存在,讀完這本書纔感受到瞭很多隱退的高手心中的那份堅定和對抗,爭取內心自由、在癲狂的世界中不遠離真正的內在自我是一個無止境的鬥爭。守住心中的堡壘的同時又去擴大城池的邊界,走嚮自己是為瞭發現自己的不足,喜歡懷疑論和人文主義思想。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有