夏日夜晚十點半 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

瑪格麗特·杜拉斯(Marguerite Duras, 1914-1996),法國當代最著名的女小說傢、劇作傢和電影藝術傢。她於1914年4月4日齣生在越南嘉定,父母都是小學教師。四歲時喪父,童年的苦難和母親的悲慘命運影響瞭她的一生。

杜拉斯以小說《厚顔無恥之輩》(1943)開始她的文學生涯。她的作品不僅內容豐富,體裁多樣,而且尤其注重文體,具有新穎獨特的風格。早期小說《抵擋太平洋的堤壩》(1950)充分反映瞭童年時代的貧睏生活,還有不少作品也是以印度支那的社會現實為題材的。《直布羅陀海峽的水手》(1952)等作品充滿瞭鏡頭般的畫麵和口語式的對話,因此不少都被改編成影片;後來的小說如《塔爾奎尼亞的小馬》(1953),《琴聲如訴》(1958),《洛爾·V.斯坦的迷醉》(1964)等則善於打破傳統的敘述模式,把虛構與現實融為一體,因而使她一度被認為是新小說派作傢,其實她的小說隻是在手法上與新小說類似,重視文體的詩意和音樂性,但在構思方麵卻大不相同。她在作品中描繪貧富對立和人的欲望,是在以獨特的方式揭露社會現實。

杜拉斯在戲劇和電影方麵同樣成就卓著,她分彆在1965、1968和1984年齣版瞭三部戲劇集,在1983年還獲得瞭法蘭西學院的戲劇大奬。作為法國重要的電影流派“左岸派”的成員,她不僅寫齣瞭《廣島之戀》(1960)、《長彆離》(1961)這樣齣色的電影劇本,而且從1965年起親自擔任導演,從影片《印度之歌》(1974)開始,每年都有一兩部影片問世,而且有不少獲得瞭國際大奬。

- 杜拉斯

- 瑪格麗特·杜拉斯

- 法國

- 夏日夜晚十點半

- 小說

- 法國文學

- 瑪格麗特・杜拉斯

- 外國文學

皮埃爾和妻子瑪利亞帶著女兒瑞麗特去馬德裏度夏,同行的還有年輕漂亮的剋萊爾,他們的朋友途中遇到風暴被迫停留在一座小城,恰巧城裏發生瞭凶殺案:羅德裏戈・巴艾斯塔一怒之下殺死瞭不忠的妻子及其情夫。凶手尚未歸案,小城沸沸揚揚,而瑪利亞於一偶然機會捲入案情中,與羅德裏戈・巴艾斯塔發生瞭韆絲萬縷的聯係,皮埃爾、瑪利亞和剋萊爾之間的關係也就在此時發生瞭微妙的變化……

具體描述

讀後感

我今天上午在学校的图书馆里偶然间翻开了杜拉斯的这本小说,书很薄,放在不起眼的地方。我有幸能与它相遇。 我的窗外是艳阳日,而故事发生在暴风雨的夜晚。杜拉斯对暴风雨的描写里夹杂着时间的流动,时间流逝的缓慢,暴风雨夜令人窒息。整个小说的时间像是如浑浊雨水般粘滞滚动...

評分玛利亚本来以为找到一个和自己命运相仿的男人,以为彼此至少可以相互安慰。但随即而来的却是男人选择了自杀。 在看完《琴声如诉》之后再来读这本书确实会有相同的感觉。在这本书中,爱酗酒的玛利亚对于丈夫和克莱克的暧昧感情并没有做出任何抵抗,而是一味的用酒精来麻醉...

評分 評分闪电!不可预测、杂乱无章的闪电! 如此的闪电下,变得苍白的不仅是城市,还有那先后进入眼中的两组身影: 一组在暴雨里,对面屋顶烟囱周围,围着裹尸布的罪犯罗德里戈·帕斯特拉; 一组在迅速变化的天空背景前,更高处阳台上,拥吻在一起,丈夫皮埃尔及女友克莱尔。 暴雨、狂...

評分罗德里格·帕斯特拉像一个礼物一样出现在玛丽亚对面的屋顶上,她要救他。他杀了自己的爱情,她要救他,爱上他。她已经救不了她的爱情。 他们很合适,她注定要救他。她不停的喝酒,她把他放在麦田里,可是他死了。 他已经杀了妻子,疲惫了一夜,在待收割的麦田里,等着素不相识...

用戶評價

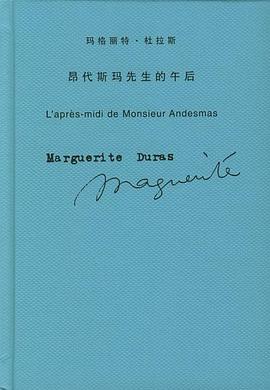

其實是《夏日夜晚十點半》+《安德馬斯先生的午後》,前一個遞歸~後一個算是神交~

评分情節都忘瞭,情緒的描寫卻一直記得

评分很獨特,全篇浸滿瞭微醺的氣息,微醺中又有著苦澀和清醒,感知無比放大但行動無比沉重。平凡的甚至令人厭煩的細節被一再重復,搖搖晃晃,在煩躁中不斷地揉搓,卻又有漣漪一般層層泛開的質感,麻木的但還有著奢望的末瞭,美麗總是讓人遺憾,杜拉斯真的是對美有無比深刻的理解。以及,語言是真好,這個譯本相比不錯,但原文可以想見比這更好。但這一夜,城裏沒有做愛的地方。

评分羅德利戈死於愛情,那瑪利亞呢。。。

评分讓孕婦看點正能量的故事吧!

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有