茨威格在巴西 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

洛朗•塞克西克,法国作家和医生,一九六二年出生于尼斯。三十七岁时,他出版第一部小说《糟糕的思绪》,被翻译成十余种语言,在从医的同时,他一直为《观点》杂志和电视台文学栏目写评论文章。二〇一〇年《茨威格在巴西》出版,登上法国《快报》图书畅销榜达三个月之久,进入玛丽-克莱尔文学奖、约瑟夫•凯塞尔奖、橙子奖、法国电视台水晶球奖、ELLE读者大奖等众多文学奖决选名单,并获得二〇一〇年天使湾文学奖,随即被翻译成多种语言出版,并由法国著名导演吉拉尔•吉拉斯改编成戏剧,于二〇一二年九月在蒙帕纳斯剧院上演。

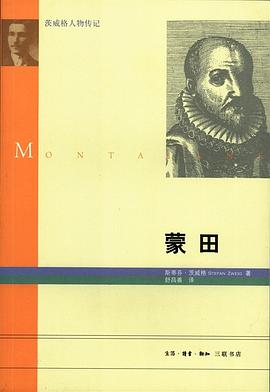

- 茨威格

- 传记

- 小说

- 法国

- 法国文学

- 外国文学

- 塞克西克

- 文学

荣登法国《快报》图书畅销榜三个月之久

天使湾文学奖获奖作品

被法国著名导演吉拉尔•吉拉斯改编成戏剧在蒙帕纳斯剧院上演

斯蒂芬•茨威格的爱与死之歌

作为一位犹太裔作家,斯蒂芬•茨威格在1933年就预感到纳粹将吞没欧洲,于是他出逃伦敦,后又与第二任妻子夏洛特一起流亡到纽约,并于1941年9月流亡到巴西。正是在这远隔重洋的流放地,茨威格创作了回望欧洲的《昨日的世界》和展望未来的《巴西:未来之国》。然而,他已经身心俱疲,次年2月22日,茨威格与妻子双双服用镇静剂自杀。

具体描述

读后感

1942年2月22日,巴西,里约热内卢近郊的一间寓所内,茨威格在平静地写信,这一次,他写的是遗书,他写了好几封信给挚交好友,还有给前妻弗里德莉克,这是他一生中最后的作品,他充满歉意的解释了他即将要做的事,他并不在意他的自杀将可能成为永生难以抹去的耻辱,他不在乎这些...

评分《茨威格在巴西》这本书我读了几个月,最初读的时候感叹洛朗•塞克西克能如此地令人心悦诚服地展示茨威格在巴西的最后日子,文笔流畅,推理清晰,书不厚,但却可以读到他对茨威格的深刻理解。诚然,对于一个作家来说,揣测非常内向的斯蒂芬•茨威格的自杀过程,一定是一件...

评分《茨威格在巴西》这本书我读了几个月,最初读的时候感叹洛朗•塞克西克能如此地令人心悦诚服地展示茨威格在巴西的最后日子,文笔流畅,推理清晰,书不厚,但却可以读到他对茨威格的深刻理解。诚然,对于一个作家来说,揣测非常内向的斯蒂芬•茨威格的自杀过程,一定是一件...

评分《茨威格在巴西》这本书我读了几个月,最初读的时候感叹洛朗•塞克西克能如此地令人心悦诚服地展示茨威格在巴西的最后日子,文笔流畅,推理清晰,书不厚,但却可以读到他对茨威格的深刻理解。诚然,对于一个作家来说,揣测非常内向的斯蒂芬•茨威格的自杀过程,一定是一件...

评分1942年2月22日,巴西,里约热内卢近郊的一间寓所内,茨威格在平静地写信,这一次,他写的是遗书,他写了好几封信给挚交好友,还有给前妻弗里德莉克,这是他一生中最后的作品,他充满歉意的解释了他即将要做的事,他并不在意他的自杀将可能成为永生难以抹去的耻辱,他不在乎这些...

用户评价

一本茨威格式的茨威格传记

评分翻译好。一口气读完。

评分茨威格最后的时光,巴西这个未来之国并未羁留住他早已滑向死亡的脚步,作者极为聪明地不做事实考据派,忠实沿用茨威格本人写传记的原则——在熟读传主作品的基础上,以既具有想象又兼顾逻辑的小心推理,注重考量传主的心理变化,描摹其逐渐沦陷的精神世界,文字也具有茨威格式的细腻和焦虑;“渴望解脱的迫切心情战胜了羞耻感”,他从来不是高谈阔论的斗士,他是沉湎情感焦灼的昨日幽灵,他只是耻于再苟活于非现实的世界,不止死于心碎,更多是无能为力的绝望;第二任妻子绿蒂的内心独白及往昔回忆,增加了茨威格晚期生活维度的丰富性,对她心理的揣测也拿捏得柔软、精确,不管真相如何,最后的结局来得那么心碎,也那么自然。

评分对于热爱茨威格的人来说,这是一个答案:“只有离尘遁世,才会更加真挚的热爱生活。”

评分看茨威格在巴西时,正好读到萨伊德的知识分子论中关于知识分子的流亡的一章。茨威格的流亡并非是一种自愿的流亡,同时这样的流亡兼具的矛盾和心理折磨,塞克西克在书中描绘得非常传神:茨威格在巴西,不爱白天,爱的是黑夜,不是夜晚可以带给他写作的灵感,而是在黑夜,他能听见来自奥地利的呻吟。这种呻吟不仅来自外界对他的束缚,也来自他内心深处因为逃往荡涤的不安。这种不安让我再一次反思知识分子到底应该何用?什么是知识分子,知识分子应该努力成为广义上的知识分子还是狭义上的知识分子?抛开这个话题而言,洛朗对于人物的塑造拿捏得非常得体,细节上的描写,心理上的描写不可谓不深厚。对于一个人物的塑造可以做到如此高的可读性,很牛。只是不足的是,把话语权完全从茨威格那里夺走,虽然将他还原成了一个个人,但是却不是一个性格丰满人。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有