具体描述

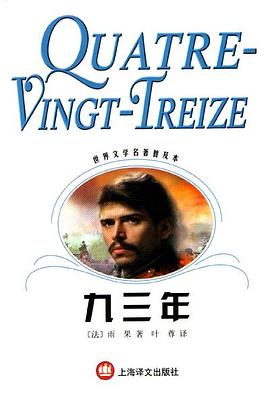

《九三年》是享誉世界文坛的法国浪漫主义巨匠雨果的最后一部长篇小说。雨果在小说中塑造了旺代叛军首领朗德纳克侯爵和他的侄孙、镇压叛乱的共和军司令郭万,以及郭万的家庭教师、公安委员会特派员西穆尔丹这三个中心人物。围绕他们展开了错综复杂的情节,生动地描写了资产阶级和封建势力的生死搏斗场面。小说最后:死里逃生的朗德纳克因良心发现,返回大火焚烧中的城堡救出三个孩子;郭万为叔祖的人道精神所感动,情愿用自己的头颅换取朗德纳克的生命;西穆尔丹在郭万人头落地的同时开枪自尽。《九三年》可以说是雨果的写作艺术和人道精神的最终显示。

作者简介

雨果,19世纪法国浪漫主义代表作家。1802年生于法国白桑松,上有兄长二人。父亲为拿破仑麾下大将。少年时期家庭因父亲职业而追随军旅迁徙各处,虽然家庭环境困难,仍然持续接受教育。

13岁时与兄长进入寄读学校就学,兄弟均成为学生领袖。雨果在16岁时已能创作杰出的诗句,21岁时出版诗集,声名大噪。

43岁时法王路易·菲利普绶予上议院议员职位,自此专心从政。

1849年法国大革命爆发,法王路易被处死刑。雨果于此时期四出奔走鼓吹革命,为人民贡献良多,赢得新共和政体的尊敬,晋封伯爵,并当选国民代表及国会议员。三年后,拿破仑第三称帝,雨果对此大加攻击,因此被放逐国外。

此后20年间各处漂泊,此时期完成小说《悲惨世界》(Les Miserables),同名音乐剧即依此小说改编而成。

1870年法国恢复共和政体(第二共和),雨果亦结束流亡生涯,回到法国。无论政治或文学,均有贡献。

1885年,雨果以83岁高龄辞世,于潘德拉举行国葬。

目录信息

第一卷 索德雷树林

第二卷 克莱莫尔号军舰

第三卷 阿尔马洛

第四卷 泰尔马克

第二部 在巴黎

第一卷 西穆尔丹

第二卷 孔雀街的小酒馆

第三卷 国民公会

第三部 在旺代

第一卷 旺代

第二卷 三个孩子

第三卷 圣巴托罗缪的屠杀

第四卷 母亲

第五卷 IN DAEMONE DEUS

第六卷 胜利之后的斗争

第七卷 封建与革命

译后记

· · · · · · (收起)

读后感

功课繁重在加上本人比较懒,一本小小的《九三年》看了一个半月。不过这不是书评,现在总觉得书只看一遍是写不出评价的,信息量太大了,只看一遍留下的是模糊又主观的印象。你看,除了郭万以外其他人的名字我虽然认得却都说不上来。(额,我知道这是我个人的问题⋯⋯) 于...

评分《九三年》是“法国李敖+金庸”的维克托·雨果的时评集“旺代法源寺”。时评今天看了只能算中规中矩,但穿插在时评中的小故事却多少有唐传奇的超然逸群。 世界上可能很少有国家像中国和法国这样对波澜壮阔的“大革命”津津乐道,分别泪眼婆娑地在彼此的身上看到了自己。60年代...

评分历史、道义与激情 ——论《九三年》中诗式英雄的三重世界 文/顾一心 引 言 “在小说领域里,取得最高地位的伟大小说家往往都不是属于雨果这一类型的。但雨果却靠他雄健无比的才力也达到了小说创作的顶峰,足以与世界上专攻小说创作、取得最高成就的最伟大小说家媲美。” ...

评分多好看的书啊,看完了就想,小说就是要这么写,不这么写,怎么写才会好看呢,患上暂时性的失忆症,看过的其他好看的小说全不见了。 当然也是同时也才知道,原来小说这样写也行,也好看,有人喜欢。巴黎,巴黎,法国,法国,革命为世界开刀,于是有了流血的九三年。拿着...

评分九三年,我在睡梦中也不愿离开自己的小学,可终于在醒后带着泪痕进入了进的六年级,然后是初中,高中,大学……从那以后再不相信梦里的事情,即使在梦里曾经那么倔强的信以为真。 二百年前的一七九三年,法国绝对的大时代,大革命带来的恐怖阴影笼罩在每个人头顶,没有像我一...

用户评价

说实话,刚开始接触这部作品时,我还有些担忧它会不会过于沉闷或者说教。然而,实际的阅读体验彻底打消了我的顾虑。作者的笔法非常灵动,即便是在描述那些冗长复杂的政治辩论时,也能用极其生动的比喻和恰到好处的幽默感来调剂气氛,使得阅读过程保持了极高的可读性。最让我震撼的是它对于“希望”这一主题的处理——那是一种历经磨难后,带着深刻伤痕却依然坚韧不拔的希望,是即便身处绝境也不肯向平庸妥协的生命力。这种精神力量透过纸面扑面而来,极大地鼓舞了我。读完之后,我感觉自己似乎完成了一次精神上的洗礼,对生命、对历史有了更深一层的敬畏与理解。这是一部值得反复品味、常读常新的伟大作品。

评分这部小说,简直就是一幅波澜壮阔的历史画卷,将人猛地拽入了那个风云变幻的时代。作者的笔触细腻入微,对于人物心理的刻画更是入木三分。那些在历史洪流中挣扎、呐喊的个体,他们的恐惧、他们的狂热、他们的理想与幻灭,都被刻画得栩栩如生。我尤其欣赏那种对复杂人性的深入挖掘,没有简单的“好人”与“坏人”之分,每个人物都有其多面性和内在的矛盾。读起来就像亲身经历了一场场思想的碰撞和命运的交织,让人忍不住停下来,反思我们今天所处的境地,以及那些永恒的人类困境。那种历史的厚重感和紧迫感交织在一起,使得阅读体验极为震撼,仿佛能听到历史的呼吸声,感受到那些旧制度瓦解时的巨大痛苦与新生时的渺茫希望。书中的场景描写,无论是街头的骚动,还是密室里的密谋,都充满了画面感,让人身临其境,感同身受。

评分从文学评论的角度来看,这本书无疑是具有开创性的。它打破了传统历史叙事的刻板印象,注入了强烈的现代意识和后现代解构的倾向。作者对于权力、意识形态这些抽象概念的具象化处理非常出色,它们不再是空洞的口号,而是化身为书中角色的决定性力量,甚至是一种无法抗拒的宿命。尤其欣赏它对“历史真相”的审慎态度,作者似乎在暗示,所谓的“真相”往往是由胜利者书写的,而这本书则努力去触碰那些被主流叙事所忽略的、声音微弱的个体经验。这种批判性的视角,让阅读过程充满了智力上的挑战和思辨的乐趣。它迫使你不断地质疑你已有的认知框架,是一种令人兴奋的阅读体验,绝非简单的消遣之作。

评分我得说,作者在细节的处理上简直达到了吹毛求疵的地步,每一个物件、每一句对话,似乎都经过了精心的考量和打磨,绝非信手拈来。这种对“真实感”的极致追求,使得整部作品的质地非常坚实可靠。你几乎能闻到那个年代特有的气味,感受到空气中弥漫的紧张和焦虑。更难得的是,尽管题材宏大,背景严肃,但作者依然能在字里行间流露出一种近乎诗意的浪漫情怀——当然,这种浪漫往往是与悲剧紧密相连的。那些关于人性光辉的瞬间,常常在最黑暗的时刻迸发出来,令人动容落泪。这种将崇高与卑微、光明与黑暗并置的艺术手法,极大地提升了作品的艺术感染力。它不是那种让你轻松度过的读物,它需要你投入心神,去品味那些潜藏在字面之下的深意和弦外之音。

评分这本书的叙事结构简直是教科书级别的典范,高潮迭起,张弛有度。我常常为作者如何巧妙地编织这些看似分散却又暗含关联的线索而感到惊叹。它不仅仅是一个关于某个特定时期的记录,更像是一部结构精巧的悬疑剧,尽管结局早已被历史所预定,但过程中的每一次转折和每一次伏笔的揭晓,都充满了智力上的愉悦。不同视角人物的切换自然流畅,每个人物都有其独特的“声线”,使得整部作品的层次感非常丰富。语言风格上,时而如涓涓细流般冷静客观,时而又如火山爆发般热烈激昂,这种强烈的反差,让阅读的节奏感极强,根本舍不得放下。读完之后,那种意犹未尽的感觉,是源于对故事本身的沉迷,更是对作者驾驭宏大叙事能力的深深折服。它成功地在历史的宏大叙事和个体的微观体验之间找到了一个完美的平衡点。

评分雨果不愧是大师。小说情节并不复杂,但整体的节奏、气氛以及人物出场都安排的富有戏剧性。无论是西穆尔丹,郭万还是侯爵,甚至马拉罗伯斯比尔,每个人心里都有一杆秤,紧紧追随着各自的价值观及道德标准。这些人都具有博大的胸襟,高贵的性格,悲天悯人的情怀。雨果的思想的精髓是这样的:“在王权之上,革命之上,人世的一切问题之上,还有人心的无限仁慈。”

评分因为魔沼太厚,所以我还是读你来写论文吧。别不开心。

评分晚年纯熟之作

评分希望透过对1793年法国恐怖政治时期的解密,探寻遭遇无知民众的的民主如何蜕变为群众暴政的,如果以后可能,我想把最后一幕画成水彩,《封建制与革命》

评分必读书之一

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有