具体描述

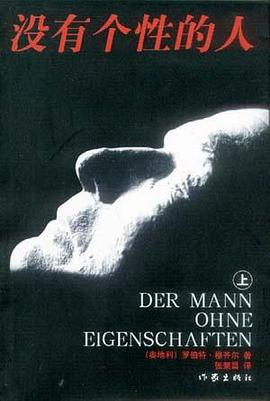

没有个性的人和等特戈多一样荒诞。 故事发生在维也纳,在奥匈帝国。人们成立了一个委员会,筹备1918年庆祝奥皇弗兰茨·约瑟夫在位70周年的活动。在这同一年,德国将庆祝德皇威廉二世在位30周年。所以,人们称奥地利的这个行动为“平行行动”。然而。1918年正好是这两个王国覆灭的年份。主人公乌尔里希是这个委员会的秘书。 乌尔里希是这部长篇小说的中心人物。1913年8月,故事情节开始的时候,他32岁。在这之前他已经进行过三次尝试,企图成为一个出人头地的人。但是当军官、工程师和数学家的三次尝试都未曾取得令他满意的结果。最后他认识到,对他来说,可能性比中庸的、死板的现实性更重要。由于他在一个极其技术化的时代再也找不到“整体的秩序”,他便决定“休一年生活假”,以便弄明白这个已经分解为各个部分的现实的“因由和秘密运行体制”。这样,乌尔里希便退而采取一种消极被动的只对外界事物起反射作用的态度。他觉得自己是个没有个性的人,因为他不再把人,而是把物质看作现代现实的中心:“今天……已经产生了一个无人的个性的世界,一个无经历者的经历的世界。”乌尔里希看到自己被迫面对自己的时代的种种问题,面对逻辑和情感、因果性和同属性。 他认识到对他来说可能性比中庸的死板的现实性更重要。他觉得自己是个没有个性的人,因为他不再把人,而是把物质看作现代现实的中心……穆齐尔不是描绘了一个过去年代的肖像,而是试图把握住第一次世界大战前奥地利社会精神状态中的典型特征并将其表现出来。这就是穆齐尔在这部长卷中所开辟的道路。

作者简介

人们把罗伯特·穆齐尔与卡夫卡、普鲁斯特、乔伊斯并列为二十世纪最重要的伟大作家。罗伯特·穆齐尔(1880—1942)奥地利小说家,生长在一个颇有名望的家庭。17岁进维也纳军事技术学院,1903年进柏林大学攻读哲学、心理学、数学和物理。1908年获哲学博士学位。1906年出版长篇小说《学生特尔莱斯的困惑》获得好评。获博士学位后放弃在大学任教机会,选择了作家的职业,后又出版短篇小说集《协会》、《三个女人》以及剧本《醉心的人们》等。1930年出版潜心十年创作的巨著《没有个性的人》第一卷,1933年又出版了第二卷。希特勒上台后,他开始了流亡生活。1936年因中风险些丧命,由于疾病缠身,终未完成这部巨著。穆齐尔生前未得到应有的重视。五十年代后随着《没有个性的人》重新出版,他才引起西方文学界的广泛关注。八十年代西方掀起穆齐尔热。

目录信息

第一部 一种序言

1.显然没有任何结果

2.没有个性的人的房屋和寓所

3.一个没有个性的人也有一个有个性的父亲

4.如果有现实感,那就一定也有虚拟感

5.乌尔里希

6.莱奥娜或一次远景移动

7.在一种身体虚弱的情况下乌尔里希搞上了一个新的相好

8.卡卡尼

9.变成一个著名人物的三次尝试中的第一次

10.第二次尝试。没有个性的人的一种道德的征兆

11.最重要的尝试

12.一位女士――在一次关于体育运动和神秘教义的谈话之后乌尔里希便赢得了她的爱情

13.一匹天才的赛马加深了要成为一个没有个性的人的认识

14.青年时代的朋友

15.精神崩溃

16.一种神秘的时代病

17.一个没有个性的人对一个有个性的人的影响

18.莫斯布鲁格尔

19.书信劝诫和获得个性的机会两种登基的竞争

第二部如出一辙

20.接触现实尽管没有个性乌尔里希却精力充沛而热情洋溢

21.莱恩斯多夫伯爵真正发明平行行动

22.平行行动以一位有影响的具有难以形容的优美才智

的女士的形态准备吞下乌尔里希

23.一个大人物的初次干预

24.产业和教育;狄奥蒂玛和莱恩斯多夫伯爵的友谊以及使著名客人与心灵统一的职务

25.一个已婚女人的烦恼

26.心灵和经济的联合。能做到这一点的人想品味古老奥地利文化的巴罗克艺术风格魔力 从而给平行行动生出了一个思想

27.一个伟大的思想的本质和内容

28.每一个对研究思维没有特殊看法的人都可以略过的一章

29.一种正常的意识状态的说明和中止

30.乌尔里希听见声音

31.你认为谁对?

32.一位少校夫人的忘却的、极重要的故事

33.与博娜黛婀决裂

34.一束热光和变冷了的墙壁

35.莱奥・菲舍尔经理和不充分理由原则

36.由于这个前面提到的原则,平行行动在人们还不知道它是什么之前就明确存在

37.一位政论家编造出“奥地利年”从而给莱恩斯多夫伯爵大添麻烦;伯爵阁下渴盼见到乌尔里希

38.克拉丽瑟和她的恶魔

39.一个没有个性的人由没有人的个性组成

40.一个有种种个性的人,但他觉得它们无关紧要一位精神王侯被逮捕,平行行动获得自己的名誉秘书

41.拉喜儿和狄奥蒂玛

42.重要会议

43.乌尔里希与这位要人首次会晤在世界历史上没发生任何不理智的事,但狄奥蒂玛提出自己的看法,认为真正的奥地利是整个世界

44.重要会议的继续和结束 乌尔里希喜欢拉喜儿 拉喜儿喜欢索利曼 平行行动有了一个固定的组织

45.两座山峰的沉默相遇

46.理想和道德是填满被人们称之为灵魂的这个大窟窿的最好手段

47.把我们大家分开的,全集于阿恩海姆一身

48.使阿恩海姆出名的三个原因和整体的秘密

49.新、旧外交间开始出现的对立

50.继续发展。图齐司长决定弄明白阿恩海姆这个人物

51.菲舍尔一家

52.图齐司长发现自己部里工作中的一个缺陷

53.人们把莫斯布鲁格尔送进一座新监狱

54.在与瓦尔特和克拉丽瑟的谈话中乌尔里希表现得反动

55.索利曼和阿恩海姆

56.平行行动各委员会的繁忙工作克拉萨瑟致函伯爵阁下并建议尼采年

57.情绪高昂。狄奥蒂玛对伟大思想的本质有特殊体会

58.平行行动引起疑虑。但是人类历史上没有人自愿走回头路

59.莫斯布鲁格尔沉思录

60.漫游逻辑――道德王国

61.三篇论文的理想或精密生活的空想

62.凡人,尤其是乌尔里希,也崇尚杂文体空想

63.博娜黛婀有一个幻觉

64.施图姆・封・博尔特韦尔将军拜访狄奥蒂玛

65.阿恩海姆和狄奥蒂玛谈话录

66.乌尔里希和阿恩海姆有点儿不对劲

67.狄奥蒂玛和乌尔里希

68.离题话:人必须与自己的身体协调一致吗?

69.狄奥蒂玛和乌尔里希。续

70.克拉丽瑟访问乌尔里希,为了给他讲一个故事

71.庆祝陛下在位70年起草主导决议委员会开始开会

72.科学的暗自窃喜或对恶的初次详细描述

73.莱奥・菲舍尔的女儿格达

74.公元前4世纪对1797年乌尔里希再次收到一封父亲的来信

75.施图姆・封・博尔特韦尔将军认为访问狄奥蒂玛是公务活动之余的一种美好消遣

76.莱恩斯多夫伯爵表现出矜持的样子

77.阿恩海姆作为记者们的朋友

78.狄奥蒂玛变形记

79.索利曼恋爱

80.人们结识突然出席群英会的施图姆将军

81.莱恩斯多夫伯爵对现实政治发表意见。乌尔里希建立协会

82.克拉丽瑟要求一个乌尔里希年

83.如出一辙或者为什么人们不编造历史?

84.断言:寻常的生活也具有乌托邦的性质

85.施图姆将军努力整顿平民理智

86.王者商人和心灵――商业的利益融合也是:所有通往精神之路都从心灵出发,但没有回头路

87.莫斯布鲁格尔跳舞

88.与重大事物的联系

89.人们必须跟上自己的时代

90.废黜理念至上

91.精神之卖空买空投机

92.富人处世准则面面观

93.用体育的方式也难以对付平民理智

94.狄奥蒂玛静夜思

95.大作家,后视图

96.大作家,前视图

97.克拉丽瑟的深奥莫测的力量和任务

98.一个毁于一个语言错误的国家

99.关于半聪明和它那富有成果的另一半;关于两个时代的相似性,关于雅妮姨的可爱性格以及人们称之为新时代的胡作非为

100.施图姆将军钻进国家图书馆并收集积累有关图书馆员、图书馆勤杂工和精神秩序的经验

101.敌对的亲戚

102.菲舍尔家里的斗争和爱情

103.诱惑

104.拉喜儿和索利曼狭路相逢

105.高贵的恋人日子难过

106.新派人信上帝还是信世界公司总裁?阿恩海姆的犹豫观望

107.莱恩斯多夫伯爵取得一个意想不到的政治上的成就

108.没有得到拯救的民族和施图姆将军对“拯救”这一词组的思考

109.博娜黛婀,卡卡尼;幸福和平衡的体系

110.莫斯布鲁格尔的解析和保存

111.对于法学家来说没有半疯的人

112.阿思海姆将他父亲萨穆埃尔置于众神之中并决定使乌尔里希就范索利曼想进一步了解父王的情况

113.乌尔里希用上层理性和低层理性之间的边缘学科的混合语言与汉斯・泽普和格达谈话

114.关系尖锐起来。阿恩海姆宠幸施图姆将军。狄奥蒂玛准备走进无限。乌尔里希幻想像书本中那样生活的可能性

115.你的乳房头像一片罂粟叶

116.两棵生命之树以及一个准确性和心灵总秘书处的要求

117.拉喜儿倒霉的日子

118.那就杀死他!

119.反坑道和勾引

120.平行行动引起骚动

121.交谈

122.回家路上

123.倒转

第二卷

第三部 进入千年王国(罪犯们)

1.被忘却的胞妹

2.信任

3.丧家之晨

4.从前我有一个伙伴

5.他们干不公正的事

6.老先生终于人士

7.收到克拉丽瑟一封来信

8.两个人的家庭

9.阿加特,当她不能和乌尔里希谈话时

10.游览瑞典堡垒的延续进程下一步的道德

11.神圣的谈话。开始

12.神圣的谈话。变化多端地继续进行

13.乌尔里希返回并从将军那儿获知一切他耽误了的事

14.瓦尔特和克拉丽瑟家的新鲜事。一场戏和它的观众们

15.遗嘱

16.重逢狄奥蒂玛的外交官丈夫

17.狄奥蒂玛换了读物

18.一位道德家写一封信时的难处

19.挺进莫斯布鲁格尔

20.莱恩斯多夫伯爵怀疑产业和教育

21.把你拥有的一切破烂扔进火里

22.从科尼阿托夫斯基的丹尼尔定理批判到原罪。从原罪到妹妹的情感之谜

23.博娜黛婚或故态复萌

24.阿加特真的来了

25.连体双胎

26.菜园子里的春天

27.阿加特即刻被施图姆将军引进社交界

28.过分开心

29.哈高厄尔教授拿起笔

30.乌尔里希和阿加特事后寻找一个理由

31.阿加特想自杀并结识了一个男人

32.将军带领乌尔里希和克拉丽瑟参观精神病院

33.疯子们欢迎克拉丽瑟

34.一个重大事件正在酝酿。莱恩斯多夫伯爵和因河

35.一个重大事件正在酝酿。内阁参议梅瑟里彻尔

36.一个重大事件正在酝酿。人们遇到熟人

37.一个比喻

38.一个重大事件正在酝酿。但是人们没有察觉

· · · · · · (收起)

读后感

1. 这样的鸿篇巨制于今看来几乎灌注了“落伍”的野心,但其内在的迫切性却是对我们全不陌生的。故事发生在1912-1914年的维也纳,升平世界具有一副表面热闹、代谢加速的面貌,只有顽固的头脑会吐怨它的享乐主义、缺乏聚焦的中心、以及似乎为“精神”所必须的“庄重感”,但是,...

评分玛格丽特杜拉斯说:我喜欢普鲁斯特,但我更喜欢穆齐尔。 米兰昆德拉说:尼采使哲学和小说接近,穆齐尔使小说和哲学接近。 赵乙说:知道穆齐尔的存在,阅读穆齐尔的作品,是我阅读的新阶段,是我人生的新阶段。使我感到自己不仅是个去过北京的人了,不仅是个去过上海的人了,不...

评分读了几十页,谈点感受。 应该和翻译无关,德语作家的杰出和恶劣交织在这部书里。句子长得需要增加大脑内存的容量,无关乎情节的讨论整页整页出现……牢骚满腹,却不止牢骚,情感与逻辑交织在一起……有点读莱辛和康德的感觉……今夏读完接着写。

评分故事发生在维也纳,在奥匈帝国。人们成立了一个委员会,筹备1918年庆祝奥皇弗兰茨·约瑟夫在位70周年的活动。在这同一年,德国将庆祝德皇威廉二世在位30周年。所以,人们称奥地利的这个行动为“平行行动”。然而。1918年正好是这两个王国覆灭的年份。主人公乌尔里希是这个...

评分玛格丽特杜拉斯说:我喜欢普鲁斯特,但我更喜欢穆齐尔。 米兰昆德拉说:尼采使哲学和小说接近,穆齐尔使小说和哲学接近。 赵乙说:知道穆齐尔的存在,阅读穆齐尔的作品,是我阅读的新阶段,是我人生的新阶段。使我感到自己不仅是个去过北京的人了,不仅是个去过上海的人了,不...

用户评价

从主题的深度和广度来看,这本书无疑是近几年来少有的佳作。它探讨的议题非常宏大,涉及了现代社会中关于“存在感”和“身份认同”的危机,但作者的切入点却非常微小和个人化,是通过对日常生活细节的极致描摹来折射出时代的共性困境。它没有给出任何简单的答案,甚至在结尾处留下了巨大的开放性,这让我感到既困惑又兴奋。困惑的是,面对书中描绘的这种无解的困境,我该如何自处;兴奋的是,它激发了我进行更深层次的自我审视和反思。这本书像一面棱镜,折射出的是我们集体回避但又无处不在的焦虑。它不迎合读者的阅读习惯,甚至可以说有些“反市场”,但正是这份不妥协的艺术追求,赋予了它持久的生命力。读完合书之后,它并没有立刻淡出我的视线,反而像一个持续振动的频率,在我的脑海中久久回荡,促使我不断地去重新审视我所处的世界。

评分阅读这本书的过程,就像是跟随一位技艺高超的向导,穿越一片迷雾缭绕的密林。叙事节奏的把握堪称大师级的水准,它并非那种一气呵成的线性叙事,而是充满了回环往复、螺旋上升的结构。作者巧妙地设置了多个叙事支点,每一个看似不经意的侧写或背景介绍,在后续的章节中都会以全新的角度被重新审视和解读,这种“柳暗花明又一村”的体验,极大地增强了阅读的智力参与感。我常常需要停下来,合上书本,在脑海中将散落的线索重新编织,试图理解角色行为背后的深层动因。这种节奏感,既有缓慢沉思的停顿,也有情感爆发时的急促推进,张弛有度,绝不拖沓。特别是高潮部分的铺陈,简直令人屏息,作者用简练而精准的语言,将那种复杂而又纠结的情绪张力拉到极致,没有一句废话,却字字千钧,让人不得不佩服其对文字力量的掌控能力。读完一个段落,总有一种被深入剖析后的通透感,而不是简单的故事消费。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,那种沉稳又不失质感的封面材质,拿在手里就有一种被厚重内容包裹的感觉。我尤其喜欢封面上那低饱和度的色彩搭配,它不像市面上那些花花绿绿的畅销书那样张扬,反而透露出一种内敛的哲学思考意味。一翻开扉页,那种带着淡淡油墨香气的纸张触感,瞬间将我从日常的喧嚣中抽离出来,仿佛我已经进入了作者精心构建的那个独特世界。排版上,字间距和行距拿捏得恰到好处,阅读起来非常舒适,即便是长时间沉浸其中,眼睛也不会感到明显的疲劳。作者对细节的关注可见一斑,每一个章节标题的字体选择,都似乎经过了反复的推敲,与该部分内容的基调完美契合。而且,装帧的侧边处理也很有心思,那种微微泛黄的书脊边缘,给人一种久经时间沉淀的厚重感,仿佛这本书本身就是一个值得收藏的艺术品。初次接触时,我还在犹豫内容是否能与其精致的外表匹配,但光是这种对实体媒介的尊重与用心,就已经让我对后续的阅读体验充满了期待。这不仅仅是一本书,更像是一件精心打磨的工艺品,让人不忍释卷。

评分如果用一种味道来形容这本书带给我的感受,那一定是“陈年的威士忌”,初尝可能略带辛辣和苦涩,但回味悠长,层次丰富。作者的语言风格非常独特,它既有古典文学的凝练与韵律,又夹杂着现代口语的犀利与讽刺,形成了一种既疏离又贴近的奇妙张力。他似乎对“界限”这个概念有着近乎偏执的探讨,无论是人与人之间、现实与虚幻之间,还是自我与社会期望之间,那些模糊不清的边界被作者用一种近乎解剖学的方式层层剥开,令人不寒而栗。这种对概念的深挖,使得整本书的讨论维度远远超出了单纯的故事层面,上升到了哲学思辨的高度。阅读过程中,我不止一次地被其精妙的比喻和独特的意象所震撼,那些句子本身就像是独立的艺术品,值得被单独摘录下来,反复吟诵。这是一种需要慢下来品味的文字,快读只会让你错过那些散落在字里行间的“宝藏”。

评分这本书的人物塑造,简直达到了“入木三分”的境界。这不是那种标签化、脸谱化的人物集合,每一个角色,即便是出场不多的配角,都有着自己鲜明的纹理和内在的矛盾。他们不是完美无瑕的英雄,也不是纯粹的恶棍,而是充满了人性的灰色地带,他们的选择、他们的挣扎,都让人在共鸣中感到一丝不安,因为你会在他们身上看到自己或身边人的影子。最让我印象深刻的是主角面对困境时的那种近乎病态的自我审视,作者没有直接告诉我们他有多么痛苦,而是通过他与环境、与他人的互动中,那些微妙的眼神、未说出口的叹息,将那种深层次的疏离感层层剥开。这种描写方式,极大地考验读者的观察力和共情能力,也使得人物的形象变得异常立体和真实。你会发现,他们的“不完美”恰恰是他们最引人入胜之处,让你忍不住想去探究他们过往经历的每一个细节,试图理解他们是如何走到今天的每一步的。

评分读了一个月,最后一个晚上找到了状态读完了下卷,穆齐尔对于我和莫扎特很像,当我向他敞开的时候,永远不会预料到他将给我什么。我还不够明白这书,仅仅是管中窥豹,能轻易看出他自处女座发表后的成长,他真是奇妙地走了出来,以一种坦然的方式在同一个地方不动声色地探索,连执念都不存在。他不再用年少时那种廉价的怀疑打动我,反而是那些微小的动作,不经意的形容,太美妙。对时代和自我的反省,对他人的关注和洞察,对形形色色的感觉的逼近——他试图用言语接近个人的真实,不仅是乌尔里希的,也是阿恩海姆的,是阿加特的,那些长篇累牍的自述在言语的可信度上徘徊,在虚假和真实的交错上逼近人的现实,太美妙。现在的我,对其整体架构以及其基于时代的立场还未能了解,仅仅能把握到其中灵光一闪的段落,然而仅仅是这些段落就已美妙到难以言喻。

评分★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

评分其实挺有逻辑的啊

评分悲伧的平凡...

评分对唔住,实在看不下ki

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有