具体描述

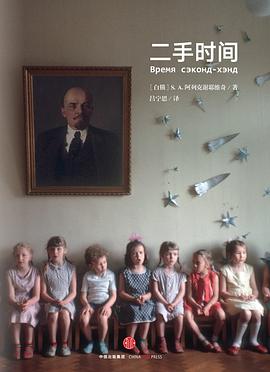

2015年度诺贝尔文学奖得主阿列克谢耶维奇最具分量的作品

发表后荣获德国书业和平奖(2013)、法国美第契散文奖(2013)、俄罗斯「大书奖」读者票选最佳文学作品(2014)、波兰卡普钦斯基报告文学奖(2015)

本书是白俄罗斯著名作家阿列克谢耶维奇最新作品,通过口述采访的形式,展现身处关键历史时刻的普通人的生活。本书讲述了苏联解体后,1991年到2012年二十年间的痛苦的社会转型中,俄罗斯普通人的生活,为梦想破碎付出的代价。在书中,从学者到清洁工,每个人都在重新寻找生活的意义。他们的真实讲述同时从宏观和微观上呈现出一个重大的时代,一个社会的变动,为这一段影响深远的历史赋予了人性的面孔。苏联解体已逾二十年,俄罗斯人重新发现了世界,世界也重新认识了俄罗斯。新一代已经成长起来,他们的梦想已不再关乎梦想,不再像90年代他们的父辈,关心信仰。二十年来,人们看了崭新的俄罗斯,但她却早已不是任何人曾经梦想过的俄罗斯了。作者追溯了苏联和苏联解体之后的历史过程,让普通的小人物讲述他们自己的故事,从而展现出身处历史的转折,以及人们如何追寻信仰、梦想,如何诉说秘密和恐惧,让人们重新思考什么是“俄罗斯”和“俄罗斯人”,为什么他们无法适应急剧的现代化,为什么再近两百年之后,依然与欧洲相隔。本书分为上下两部分,采访了生长于理想之下的俄罗斯人和今天的俄罗斯人,以及阿塞拜疆等前苏联国家的普通人,呈现他们的生活细节,所感所想。德国媒体盛赞该书撷取的是最为细小的马赛克,却拼出了一幅完整的后苏联时代图景。“一部20世纪后半叶的微观俄国史,笔力直抵普京时代。”

作者简介

S.A.阿列克谢耶维奇(Святлана Аляксандраўна Алексіевіч),记者,散文作家。出生于白俄罗斯,父亲是白俄罗斯人,母亲是乌克兰人。已出版的着作有:《战争的非女性面孔》《最后一个证人》《切尔诺贝利的回忆》等。曾获得德国莱比锡图书奖、法国国家电台“世界见证人”奖、美国国家书评人协会奖、德国书业和平奖、法国美第契文学奖、波兰卡普钦斯基国际报告文学奖等奖项。2015年,因为她的“复调书写,成为我们时代里苦难与勇气的纪念”而荣获诺贝尔文学奖。

目录信息

第一部 启示录的慰藉

街上的噪音和厨房里的谈话(1991-2001)

红色装饰内的十个故事

专政之美和水泥中的蝴蝶之谜

兄弟和姐妹,刽子手、受害者和选民

耳语和呐喊……还有高兴

孤独的红色元帅和三天就被遗忘的革命

施舍的回忆和欲望的感觉

另一种圣经和另一种信徒

残酷的火焰与高尚的救赎

苦难中的甜味和俄罗斯精神的焦点

杀人者自称替天行道的时代

一面小红旗和斧头的微笑

第二部 空虚的迷惑

街上的噪音和厨房里的谈话(2002-2012)

没有修饰的十个故事

罗密欧与朱丽叶……玛格丽塔和阿布尔法兹

后共产主义时代,他们立刻变成了另一种人

与幸福很相似的孤独

想要杀死他们所有人,又为这个想法而恐惧

扎着辫子的老太婆和美丽的姑娘

上帝把外人的不幸放在了你家门口

生活就是婊子,白色小瓶中的一百克粉末

难以污名的死者和寂静无声的尘土

狡猾的无知和由此产生的另类生活

勇气和勇气之后

一个小人物的附录

译后记(吕宁思)

· · · · · · (收起)

读后感

人类的悲剧是这样的:世界是复杂的,每个人都是不一样的个体;但同时每个人的理性又是如此渺小,不能认清其他每一个人。所以我们简化,我们抽象,我们给人们分类,贴上标签,所有的人最终划分为简单的两派……每个个体是敏感的,而人民却是狂热的。归根到底,这种狂热究竟仅仅是...

评分我曾经与俄罗斯人提到戈尔巴乔夫,得到的回应是充满气愤的:“那是个美国间谍啊!”于是对话没有再就此进行下去。我原以为这只是一部分人的观点,直到后来发现俄罗斯大部分对此深信不疑。对于戈尔巴乔夫,东西方史学界的评论是完全分裂的,在西方,由于他放弃勃列日涅夫主义,...

评分我曾经与俄罗斯人提到戈尔巴乔夫,得到的回应是充满气愤的:“那是个美国间谍啊!”于是对话没有再就此进行下去。我原以为这只是一部分人的观点,直到后来发现俄罗斯大部分对此深信不疑。对于戈尔巴乔夫,东西方史学界的评论是完全分裂的,在西方,由于他放弃勃列日涅夫主义,...

评分《切尔诺贝利的悲鸣》已经让我充分体验到阿列克谢耶维奇的“纪实力”,她就像一面镜子一样映射出了那个时代的悲怆,《二手时间》同样是这样一部作品,每一个刺痛我神经的地方都加以折页。看着密密麻麻的折页,虽已记不起每一个刺痛神经的点,却清楚地记得那种重复的感觉:...

评分《二手时间》,2015年诺贝尔文学奖获奖作品。 苏联,一个专属于20世纪的名词,一个曾经伟大的帝国,它74年短暂的生命过去,留给人们的绝不仅仅是一地鸡毛... 1991年那风雨飘摇的3天,一个帝国轰然倒塌,人们相信的政府、领袖、乃至主义都不复存在;每个人对待这场政变的态度...

用户评价

题材制胜,无数次看到我们的影子,乌托邦神话幻灭后的残酷真相让人不寒而栗,生而为人,人间的条件;世界第一红色大国坍塌前后的访谈,覆盖各阶层、各年龄段,因此各自的心境与目标也完全不同(且看其对斯大林、戈尔巴乔夫、叶利钦、普京的迥异态度,颇令人玩味),这个容易激情澎湃的、以宗教般狂热体现理想的战斗民族,自铁幕撕开,当惊世界殊;被采访对象陈述内容颇多絮叨,自杀少年、甘为杀人犯之妻最动人心弦,俄罗斯人永远需要贫困而高尚的灵魂激励,「与幸福很相似的孤独」是俄罗斯的精神焦点。

评分坦白讲,这叫什么复调写作,这就是走到哪录到哪、走到哪记到哪的平铺直叙,至多在采访对象选择上略有思考而已。阿老师能够凭借此类文本斩获诺奖显然全因题材的人类学社会学价值而非章法文笔或理论创见。只是这些内容对于熟悉俄罗斯民族百年史的读者来说实在毫无新意且因细碎絮叨重复而多少有些令人生厌。翻译不赖。

评分制度塑造人。苏联分子接受了苏联的乌托邦理想,沉醉在诗歌和鲜花中。苏联制度却不可能给他们学习操作民主政治的条件和机会。以至于解体之时,想飞的人们已不知如何正常走路。所以极权政治的最大危害不是集中营,而是麻痹普通人的良知,掩盖常识,混淆是非,制造昏聩自私的人。这些不可能在这本书中出现的人也是一种苏联的产物,将继续伤害极权崩溃后的社会。

评分读完《二手时间》,又看了《再见列宁》,苏联和东德人的经历似乎都在暗示,把政治体制作为信仰是一种危险。也许把信仰对象寄托于俗世之物本就是对信仰的亵渎,你渴望从信仰中获得的实际好处越多,当信仰破灭之际它对你生活的透支就越严重。

评分太好看! 憧憬有一天,我国,我d,我人民…也会有这么一本书!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有