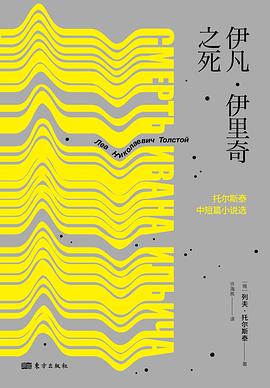

伊凡·伊里奇之死 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

☆作译者简介

◐列夫•托尔斯泰(Lev Tolstoy,1828-1910年),19世纪俄国伟大的批判现实主义作家,也是世界文学史上最杰出的作家之一。他被称为具有最清醒的现实主义风格的天才艺术家,主要作品有长篇小说《战争与和平》、《安娜•卡列尼娜》、《复活》等。

◐许海燕,男,1948年生,南京师范大学文学院教授,教学和研究方向为欧美文学、中西比较文学、中西文化交流史。有《中西文化交流史》、《莎士比亚》等专著,译著有《人生论》(托尔斯泰著)等。

- 托尔斯泰

- 死亡

- 小说

- 俄国文学

- 俄罗斯文学

- 外国文学

- 俄国

- 心理学

◐54个国家100位一流作家选为100部最伟大的文学经典之一。托尔斯泰共有三部作品入选:《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《伊凡·伊里奇之死及其他》。

◐人类文学上描写死亡的巅峰的神作。 曾被选入美国麦克米伦图书公司出版的《世界小说一百篇》,被西方各大学文学系当作教材。

◐小说对婚姻、情欲、伦理、死亡的探讨具有惊人、无与伦比的现实感。

◐《少年Pi的奇幻漂流》的作者扬•马特尔给加拿大总理斯蒂芬 •哈珀推荐的第一本书。

◐法国作家莫泊桑深深为之折服,曾经感叹说:“我看到,我的全部 创作活动都算不上什么,我的整整十卷作品分文不值。”

◐名家名译,译笔优美动人,完美展现托尔斯泰风格魅力。

...................

☆媒体评论

◐《伊凡•伊里奇之死》被认为是人类文学上描写死亡的巅峰的神作。法国作家莫泊桑深深为之折服,曾经感叹说:“我看到,我的全部创作活动都算不上什么,我的整整十卷作品分文不值。”

◐托尔斯泰最奇特的作品,当年发表后,俄国审查官只允许发行普通人难以承受的高价版本,美国邮政禁止邮寄刊有《克罗采奏鸣曲》连载的报纸。

◐美国总统西奥多•罗斯福看了此书后说:托尔斯泰是个性变态者。

◐著名俄罗斯文学译者、诗人、学者汪剑钊教授,小说家赵松推荐!

...................

☆内容简介

列夫•托尔斯泰的中短篇小说选,包括两个短篇《克罗采奏鸣曲》、《魔鬼》和一个中篇《伊凡•伊里奇之死》。这三个中短篇分别是关于婚姻、爱欲与死亡的主题,围绕着婚姻、家庭、伦理、情欲与死亡,具有有非凡的震慑人心的魅力。

◐《伊凡•伊里奇之死》被认为是人类文学上描写死亡的巅峰的神作,是托尔斯泰晚年一部重要的代表作。作品一经发表就引起强烈反响,法国作家莫泊桑深深为之折服,曾经感叹说:“我看到,我的全部创作活动都算不上什么,我的整整十卷作品分文不值。”

◐《克鲁采奏鸣曲》上流贵族情感忏悔录,托翁(据说是本人写照)扮演奥古斯都、卢梭,讲述了一个在漫长的婚姻生活互相怨恨的贵族夫妇,因丈夫认为自己对妻子拥有类似物主的所有权,因此并不尊重妻子,而频频与妻子发生争吵,后来在丈夫对妻子狂烈的性嫉妒中杀死妻子而后反省、忏悔这种肉欲结合的婚姻关系的故事。是托尔斯泰最奇特的作品,当年发表后,俄国审查官只允许发行普通人难以承受的高价版本,美国邮政禁止邮寄刊有《克莱采奏鸣曲》连载的报纸。

◐《魔鬼》则探寻了人性中的情欲。它认为人是无法控制这种欲望的,无法摆脱,直到欲望对象的毁灭或自己的毁灭。小说对情欲的巨大力量以及其与理性道德的激烈冲突的描写是摄人心魄、无与伦比的。

具体描述

读后感

(文/夙墨离) 引言 人类历史上,有很多教导人们如何生活的书,他们构成了生命的色彩。而死亡,作为生命的另一面,在不同的文化中,都扮演着微不足道的角色。可惜的是,死亡并不因为人们的忽视而停下步伐。 那么死亡是什么呢?是对生活推翻并不再重来吗?是一切的终结吗?是对...

评分 评分火葬场在一条特别窄又崎岖的山路尽头。大面包车开进开出很费劲。 我问,为什么不修条好点儿的路。 我妈说,让奔死的路又宽又好走,那不是什么好兆头啊。 我看着姥爷的脸,想起了那年我最后一次触摸爷爷的脸。冰冷的,坚硬的白色头茬,告诉我这个人,...

评分火葬场在一条特别窄又崎岖的山路尽头。大面包车开进开出很费劲。 我问,为什么不修条好点儿的路。 我妈说,让奔死的路又宽又好走,那不是什么好兆头啊。 我看着姥爷的脸,想起了那年我最后一次触摸爷爷的脸。冰冷的,坚硬的白色头茬,告诉我这个人,...

用户评价

三篇小说,三种死亡。《克罗采奏鸣曲》最有名,但今天看写得最棒、甚至更加发出光亮的是同名的《伊凡伊里奇之死》,官运亨通看似成功的伊里奇在死之前才体会到身边几乎所有的人都是虚伪的,职业上,同事们都盼着他死后空出官位;家庭里,妻子和女儿都盼着摆脱他疾病带给家人的折磨,他一生构筑的堡垒是沙做的,除了一个农奴(天真的宗教徒)和小儿子(天真的孩童)给他慰藉。这个小说并不是鞭挞俄国旧制度的腐朽,而是对一切缺乏内省的灵魂的批判,是超越国界和时间的,伊里奇尚能意识到此,比起浑浑噩噩在虚伪中死去的庸众,他的痛苦反而是值得的。《魔鬼》和《克罗采》是托翁一贯的关于性的灵魂深掘,与《复活》一致,在今天反而不那么具有冲击力了,而且《克罗采》的叙事策略和大段说理,令这部久负盛名的作品显得有些过时。

评分4.5;三篇均围绕婚姻与情感,展开对「死亡」的论述,万分沉重压抑,恐婚恐育者慎读(读完的确整个人都不好了,这个世界应该没什么希望了)。《克洛采奏鸣曲》长篇大论说理,简直是托翁活生生的写照和预言,充满主观意识投射,可以想见他们夫妻是如何互相厌恶憎恨;婚姻制度下情欲与情感的拉锯令人不寒而栗,无爱可诉的一潭死水,肉欲的宣泄与禁欲的倾向正是托翁晚年的执念。《魔鬼》的心理戏太细致,饱受欲望折磨的焦虑,忧惧重蹈覆辙的恐惧,真切又不无虚假的短暂忏悔,最终一切都须以死亡作为结束,开放性的两个结局。重读依旧最爱《伊凡·伊里奇之死》,「疼痛」仿佛化为实体,于人生倒计时冷眼一生各种”不对劲”——光彩假面之下的陈腐庸常;弥留之际对死亡的描摹,直如堕入黑洞。

评分乃们这样真的好嘛……所谓性变态无非就是厌女症......死亡、伦理、情欲、婚姻——腰封看片指日可待。

评分欲望也好,虚伪也好,背后都是历史性(可能也是永恒的)的痛苦,就看谁能把这些痛苦写下来。

评分欲望也好,虚伪也好,背后都是历史性(可能也是永恒的)的痛苦,就看谁能把这些痛苦写下来。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有