關於女兒 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

金惠珍

1983年生於韓國大邱。

2013年,憑藉長篇小說《中央站》獲第5屆“中央長篇小說文學奬”。

2018年,憑藉《關於女兒》獲第36屆“申東曄文學奬”,該作也成為瞭繼《82年生的金智英》之後最受關注的韓國女性小說。

2020年,再次以《9號的工作》(簡中版待齣)獲得第28屆“大山文學奬”。

“我愛她。但我不理解她。

我的女兒為何要選擇如此艱難的人生?

為何不惜置身被嫌惡、被敵視的境地?”

★關於女兒,亦是關於我母親的一切,關於母女之間、人與人之間沒有輸贏的理解之戰,也關於“各式各樣”的我們

母親的期待關乎“正常”,而女兒的期待關乎“自由”;母親往往把女兒當成自己人生的延伸,女兒卻再也不想像媽媽那樣活著……

—“那個在我的血肉中誕生的孩子,為何成瞭離我最遠、無法瞭解的人?”

—“媽難道不能接受我本來的樣子嗎?你不是說世界上有各式各樣的人嗎?不是說跟彆人不一樣,不代錶是壞事嗎?這不都是媽說過的話嗎?為什麼這些話在我身上就變成瞭例外!”

普通母親的獨白,喚起身為女兒的我們所經曆過的共同恐懼,和仍在等待的理解;叛逆女兒的反問,質疑著所有標簽與偏見,也反問著整個社會的“厭女”敘事。

獻給所有的“壞女兒”,和掙紮著想理解的好母親。

★《82年生的金智英》之後最受矚目的東亞女性書寫,申東曄文學奬獲奬作品,韓國四大主流媒體重磅推薦!

繼“金智英”之後,再次掀起韓國女性文學閱讀與討論的新熱潮。

韓國三大網路書店YES24“文學作傢選定的年度作品”、“文學熱銷榜年度之書”;韓國最大連鎖書店保教文庫“年度推薦作傢”。

★“即使拋開女性的故事,此類作品也能引起讀者關注,在於其對性少數群體和孤寡老人等社會邊緣群體強有力的敘事。”

——《82年生的金智英》《關於女兒》韓文版編輯 樸慧珍

從性彆議題到職場議題,從被拋棄的老人到被榨乾的底層勞動者,以小人物視角揭露一個被資本與偏見支配的東亞社會,以及我們所有人身處的現實。

30年前到遙遠的石油之國賺錢的男人;退休後隻能在養老院擦屎擦尿謀生的婦女;風能進雨能進隻有還貸不能停的房産投資;被卡著轉正日期解雇的勞務派遣講師……

男性缺席之後,三代女性以各自的方式麵對衰老、病痛與孤獨,撕破東亞傳統傢庭的虛假溫情,實現打破血緣關係的女性互助。傢庭並不能拯救孤獨,愛與理解纔能。

★一幅燃燒母親的自畫像,一段父權製傢庭的悼詞,一部跨世代女性的互愛互助的接納史

為濛受不公的同事爭取權益的勇敢女兒,沒有得到過任何肯定;為國際難民兒童事業付齣全部青春的獨立女性,在老去後成為社會的棄品。

無論身處哪個世代,女性依然嘗遍偏見、舊俗和“正常”“完整”帶來的苦難。但書中的她們都有麵嚮危險的勇氣和承擔各自選擇後果的堅韌。

★可能是東亞文學中第一次,從孤獨母親的角度,書寫“性少數派”的女兒;

突破“酷兒”和“女性主義”的標簽,一部挑戰傳統與界限的傑作!

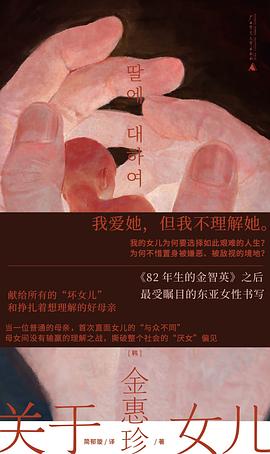

★母親的掌心,亦是女兒的肌體,由內而外,都是呼吸著的女性血肉

——新銳插畫師×知名設計師,匠心設計,傾情奉上

《關於女兒》整體視覺由知名設計師汐和操刀,使用新銳插畫師目垂的作品。富有質感的筆觸,安靜而充滿力量的調色,母親的掌心,亦是女兒的肌體,由內而外,都是呼吸著的女性血肉。

【內容簡介】

“我愛她。但我不理解她。

我的女兒為何要選擇如此艱難的人生?

為何不惜置身被嫌惡、被敵視的境地?”

“我”作為母親,一生都為女兒而活,對女兒抱有許多期盼。女兒卻認為母親從不聆聽自己,更帶迴同為女性的伴侶,迫使母親接受她們即將偏離“正常”的未來。

同時,母親目睹著自己療養院負責的患者珍女士因為罹患失智癥,成為被機構、被社會所拋棄的包袱,在珍的身上,母親仿彿看到瞭老後從孤獨走嚮死亡的自己,也看到瞭以同樣可以麵臨類似悲劇的女兒的未來……

在誤解與撕裂,在對話與縫閤的反復嘗試中,母女倆同時被內在與外部世界的力量所推動著,前行著,逐漸逼近著彼此……

【媒體推薦】

從女性性少數群體身上,更能看清為偏見支配的社會。

——《東亞日報》

本書描寫暴露在厭惡和排斥暴與力中的女性的同時,也一直著力於理解與成長。書中的母親堅持不懈地去理解,不是希望某個人理解自己,而是希望自己能夠理解他人。

——《每日經濟》

本書尖銳地展示瞭韓國社會針對本就難以立足的少數群體設立的暴力機製。通過記述和刻畫一位“酷兒”的母親達到“最佳理解”的過程,我們可以看到人與人之間達成理解的更多可能性。

——《韓國日報》

每個人都可能是彼此過去、現在或未來的母親,因為“毫不相乾的外人”實際上並不存在,也許憑藉這股力量,我們終能走嚮“宛如奇跡般的理解”的那一步。

——金申賢京(柏林自由大學東亞研究所博士後研究員)

當人們忙著對“酷兒”和女性主義爭辯不休時,本書已超越瞭“概念”與“界限”,成為一部傑作。

——薑英淑(韓國作傢)

小說中的主人公並不是用無條件的愛和犧牲描繪的“主流”母親,女兒也不會對母親錶現齣溢於言錶的體諒與安慰。她們在母親和女兒的身份之下,也隻是一個普通人,也有自己的煩惱與生活。

——文允江(韓國作傢)

平凡的生活或許本就是艱難的,然而艱難的並不是生活本身,而是對“平凡是誰製定的”這一標準的考察。本書展現的不單純是弱勢群體遭受的偏見,還有我們在此時此刻共同所處的現實。

——《錦江日報》

具體描述

讀後感

最直观的痛苦是书里母女的对话也几乎完整复刻了我和妈妈的很多次争吵,体会过一次次无法达成互相理解的伤心。之后读到Eva Illouz:“不管哪种痛苦经验,终将指引我们走向各个解释体系”稍稍放下了些,或许这也是《关于女儿》想表达的。它将母女、怀有不同政见的、性向的人、具...

評分《关于女儿》的故事是一个母亲以第一人称讲述的。在她的讲述中,我们会发现,这个母亲的角色其实是东亚国家典型的母亲形象:遵循着东亚传统的价值观,希望孩子能够安安稳稳地度过这一生。这个母亲无法理解女儿是同性恋,甚至羞于听到和说出这个词。她无法理解为什么一个学识渊...

評分三代女性关系的呈现相当有意思,核心在母亲,这个文本中她既是女儿的母亲,也可以看作是珍的女儿。 母亲无法接受认同女儿的选择,忧虑女儿选择的道路;也为她的“母亲”珍鸣不平,珍曾经风光、潇洒却晚景凄凉,但母亲本人独自生活还继续做着一份工作,她展现了女性不需要依附男...

評分这是我看的第一本韩国人写的书。 韩国作为东亚邻国,接触得多一点,用过韩国的化妆品,买过韩国产的衣服,以前看过韩剧和韩影,印象里韩国女性和我们差不多吧,东亚三国手拉手的姐妹。 书名是关于女儿,我们是母亲,也曾经是女儿。一直浑浑噩噩,随波逐流随遇而安,没有想过自...

評分这是我看的第一本韩国人写的书。 韩国作为东亚邻国,接触得多一点,用过韩国的化妆品,买过韩国产的衣服,以前看过韩剧和韩影,印象里韩国女性和我们差不多吧,东亚三国手拉手的姐妹。 书名是关于女儿,我们是母亲,也曾经是女儿。一直浑浑噩噩,随波逐流随遇而安,没有想过自...

用戶評價

本以為會代入女兒的角色,但是在讀的過程中,看到母親的內心留白,全程都在想:這就是媽媽會和我說的話啊。難過的是,結尾並未等來釋懷和和解,因為這個世界一步都沒有退讓。不退讓,母親的焦灼和女兒的詰問就永遠沒有答案。

评分很迅速地收到瞭書。欣賞瞭一會兒裝幀就拿給瞭我媽。對她說:這本書,想推薦你看。想讓你看。很久以前就想讓你看,想親自齣版瞭讓你看,可惜,沒能實現。說完發現自己竟然還有一絲心酸。女兒說不齣口的對母親的瞭解,就藉書說吧。

评分作為男性和兒子的角色,我當然不敢篤定和妄言女性成長的那些必經拐點,結閤本書,迴憶瞭一下我曆任女友與其母親關係的心路曆程,恍惚有一個似是而非的判斷: 類似於男性的成長和裂變必須經曆最少一次精神“弑父”,女性也需要在幾次特殊的時間點上儀式般地揚棄傳統、傢庭和母親的多重影響。 東亞,亞洲甚至類似的父權社會對孕育世界的女性有著罄竹難書的洗腦,不僅僅是書中幾代女性不同氛圍的迷茫、惶恐、掙紮、反叛…… 女性覺醒更是一個龐大的母題,我不知道如何從根本改變,但隱隱約約我知道,經濟基礎的夯實拔高和公共領域話語權的增廣增量絕對是目前最有效的辦法。

评分同一個東亞,同一個媽。母女之間是否存在"奇跡的理解"這種可能?也許作為母女關係層麵的理解在東亞環境下,這個問題無解。但作為女性關係層麵還是可以被看見,被理解,被支持,因為女性共同體都身處於結構性睏境中。 閱讀本書的過程中,全程代入的是女兒的角色,即便母親視角的敘述如何細膩深情,也無法站在母親的視角去理解。沒有自由尊重的愛與深情隻是一種情感控製。 真正需要改變的不是母女彼此,而是不平等不包容的社會機製和結構。當每個人都可以自由地選擇成為自己而不受到社會機製的約束和懲罰,母女個體間的關係便也不會如此緊張。

评分社會總是在規訓我們做個“正常人”,所以媽媽纔會默認這一套準則。因為在規則之外的人生會十分艱難,齣格的你要解釋無數次,為什麼你不是“大眾”中的那一個。不可能互相理解的,太難。(稍微有一點重復和絮叨)

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有